2016.07.26

Valve社を訪問:どのようにしてモッドコミュニティがVRの未来を作ったのか

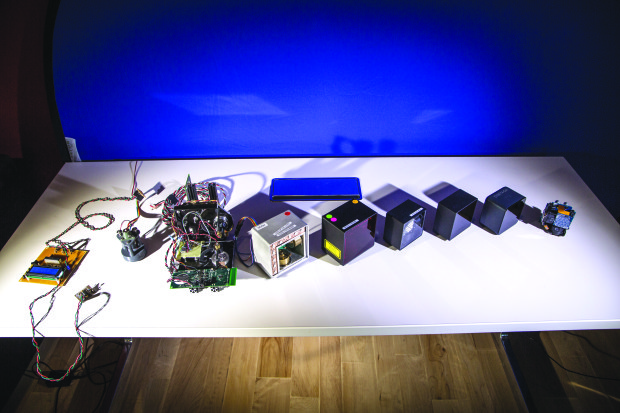

世界でもっとも人気の高いゲームスタジオの奥深く、プライベートルームで私はバイキング料理のように並べられた電子装置のプロトタイプの前に立っていた。それらは基本的な組み立てブロックの一部で、それが今で言う仮想現実を形作っている。それらを見ていると、ある一組の装置が目にとまった。ワイヤー、LED、モーター、ディスプレイ、3Dプリントした形状。それが私の目を惹いたのだが、なんの装置だかわからない。

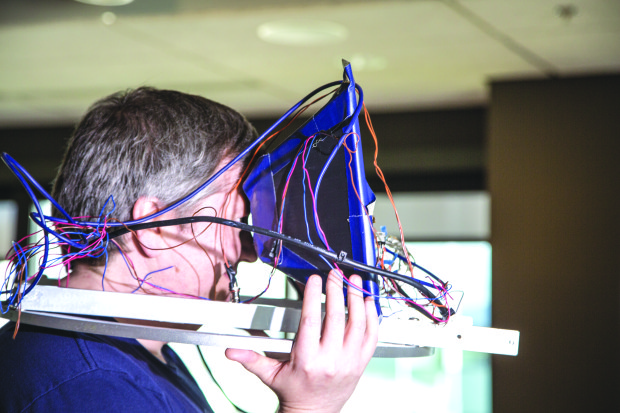

「これはゾンビマシンです。これを人の頭にかぶせると、その人をゾンビのようにリモートコントロールできるようになるのです」

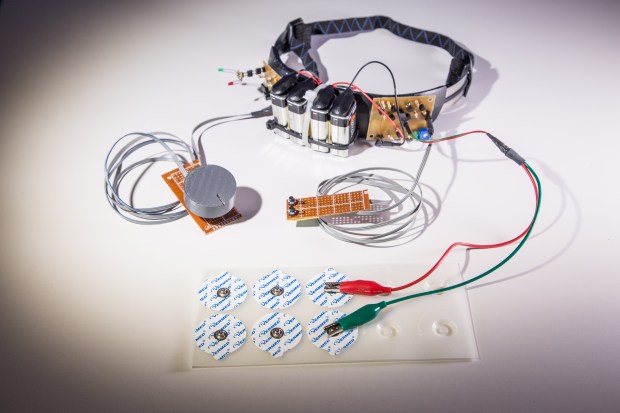

私は吹き出しそうになった。見ると、ヘッドストラップに数個の9ボルト乾電池が取り付けられ、フレキシブル基板に回路が組まれていて、2本の電極が伸びている。そのとき私は、Valve Softwareの仮想現実エンジニア、Alan Yatesの言ったことが冗談ではないと悟った。

Valveは、「ハーフライフ」「ポータル」「チームフォートレス」「ドータ」(続編のほうが有名だ)などのタイトルで知られるゲーム会社で、Makerとの関係がとても深い。Valveの大成功は、コンピューターゲームの初期のころに行われていたプログラムの改造、これを愛情を込めて「モッディング」と呼ぶが、それが大きな役割を果たしている。そうしたユーザーによる製品の調整、変更、突飛な改造を恐れて遠ざけるのではなく、彼らはそのコミュニティを受け入れ、彼らを大切に扱った。今や数十億ドルの価値になったこの会社の従業員は、同業他社の従業員の羨望の的となっている。彼らのゲームは大変に人気で、そこにはプレイヤーが仮想アイテムを作り、それを現実のお金で売買するといったエコシステムが出来上がっている。その儲けが本業よりも多い人もいるほどだ。

私はワシントン州ベルビューのValve本社を訪れた。このゲーム会社が、どのようにして最高水準のVRハードウェア、HTC Viveを市場に送り出したかを調べるためだ。私のツアーガイド、Yatesは、その期待に充分に応えてくれた。

私はその、検眼師の拷問道具のような装置を手取った。解体されたピコ・プロジェクターの光る部分に向かってレンズが何枚も重ねられている。Yatesによると、彼らは最初、ハードウェアに乗り出す際に、拡張現実(AR)をひとつの可能性として考えていたという。そのプロトタイプは、拡張現実のためのものだったが、それ以上先には進まなかった。

「結局のところ」と彼は説明する。「今取り組むべきは仮想現実(VR)のほうだと気がついたのです」

拡張現実と仮想現実の違いは曖昧なものだが、どちらもその世界の中に身を置いたような体験ができる。違うのは、仮想現実が完全に目を覆ってしまうのに対して、拡張現実は見えている部分に画像をオーバーレイさせるという点だ。

今、私たちが知っているHTC Viveは仮想現実のほうだ。目にスキーゴーグルのようなディスプレイを装着してプレイする。すると、三次元空間での頭の動きや位置を感知して、眼の前に仮想現実の世界を映し出す。このユニットが他の製品と際だって違うのが、プレイヤーの両手の位置を正確にトラックするために、2つのコントローラーを使っているところだ。

最初は吐き気がした

2012年、チームはそれまで市販されていたへッドセットをかき集めて、調査を開始した。そこでは、大したものは発見できなかった。90年代にVRを試したことのある人なら誰でも感じただろうが、あまりよくなかった。マシンの性能が低いために、動きがスムーズではなく、グラフィックも貧弱で、なにより乗り物酔いのような状態になった。

「私たちは2年間をかけて、乗り物酔いを防ぐようにして人々を仮想現実に慣らしていきました」とYatesは言う。

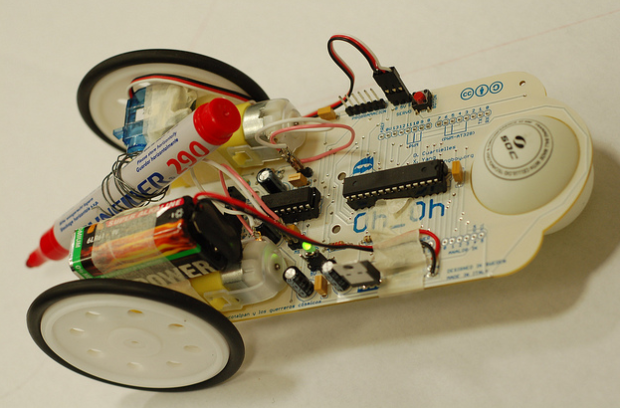

内耳と視覚の動きが一致しないときに気分が悪くなる問題を解決するために、いろいろな方向から、さまざまな取り組みを行ってきた。前庭系への微弱電気刺激のプロトタイプであるあの「ゾンビマシン」もそのひとつだ。この装置は、電気信号で内耳を刺激して、動きを感じさせるというものだ。歩いているときに片方の耳に電気信号が伝わると、自然にそちらのほうに向かって歩くようになる。この刺激を離れた場所から送れば、人をラジコンカーのように、あるいはYatesが言うとおりゾンビのように操縦できるのだ。幸いなことに、ゾンビマシンは最終的には製品化されなかった。

乗り物酔いをストップさせる魔法の方程式は、いくつかのものをうまく融合させるということだった。ディスプレイは目に遅れを感じさせないほど高速なものにして、プレイヤーの動きの追跡の精度を極限にまで高める必要があった。どんな小さな動きでも、システムが検知して、プレイヤーが変化を感じる前にディスプレイに表示させなければならない。

「最終的に……、乗り物酔いから離れることができました」と話すのは、Yatesの同僚、Christen Coomerだ。

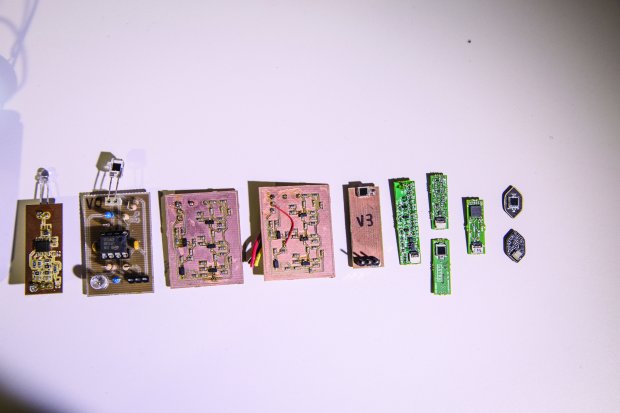

プロトタイプの製作

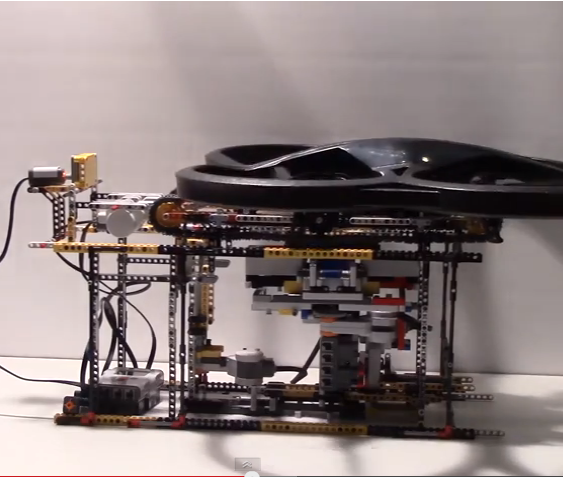

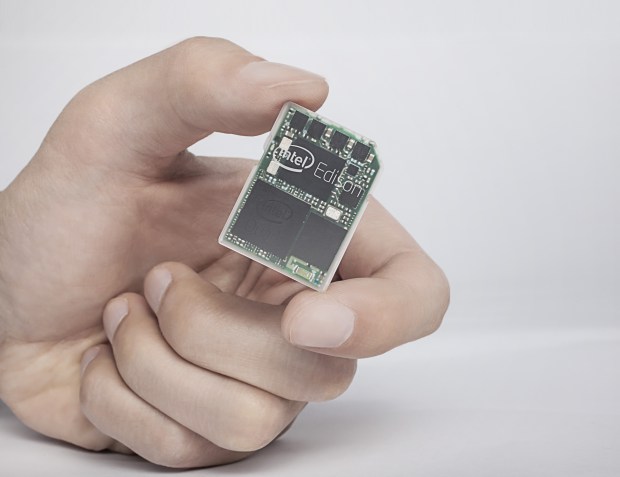

Valveが追跡技術とディスプレイのシステムを確立させると、物事は急速に進み始めた。現代のデスクトップ製造技術によって、新しいアイデアが次々と形になっていった。Yatesも認めるように、初期のプロトタイプは趣味で自作したようなものが多かったが、その技術は素人には及ばないものだ。

「3Dプリンターがあってこそです」とYates。「それなしに、これだけのことはできなかったと思います。ここには3Dプリンター、レーザーカッター、プリント基板用ミリングマシンがあります。これらはメイカースペースでも欠かせない3大要素ですが、ここでもほとんどの作業がそれらを使って行われています」

Valveはもともとソフトウェア会社だった。ソフトのアップデート、つまり「パッチ」は、数時間で配布できた。ラピッドプロトタイピングは、それと同じことをハードウェアでも可能にした。エンジニアたちはプロトタイプを作れば、朝には同僚からのフィードバックが得られる。そして昼には改良したアイテムを3Dプリンターで出力できる。以前は、どこか別の場所で作られるプロトタイプの到着を何週間も待つしかなかった。

こうした工程では、うれしいアクシデントに見舞われることもある。ある部分が出来上がって、みんなにテストしてもらったとき、どのテスターも同じ想定外の操作を行うといったことが起こる。しかしそれが、みんなに歓迎される。そうした想定外のフィードバックこそ、進むべき道を示しているのだ。これはハードウェアにもソフトウェアにも言えることだ。もし、みんながコントローラーを、同じように間違って手に取ったら、デザインが間違っているのであって、修正すべき問題だ。

教え合うことが不可欠、とCoomerは言う。「ひとりで何かをやっているときは、何も学べません」と彼は話す。仮想現実についてチームで学んだことには、厳格なルールがない。「わかったことは、すべて公表します」

Valveは劇的にデザインを改良している。VRヘッドセットが出荷されるほんの数週間前でもだ。彼らのチームには決まったロードマップがない。だから、新しいアイデアを試していくことが、何が有効で何がダメかを判断する主な方法だ。彼らはプロトタイプを同僚に与え、できるだけ早く、できるだけ多くフィードバックを要求する。そして、うまくいかなかったものは排除する。だめだとわかったプロトタイプは、もう改良しても意味がないと彼らは悟っているのだ。

Valveはゲームのモッディングをしていた人たちが作った会社なので、彼らも、ユーザーたちがHTC Viveをどのようにモッディングするかを楽しみにしている。あと数週間で出荷というとき、彼らはすでにカスタマイズや変更を行っていた。ある人は、ゴム製のバンドを溶接マスク用のヘッドハーネスに交換していた。ゴーグルの着脱が、このほうが素早くできるからだ。ある開発チームは、カメラにトラックコントローラーを取り付け、プレイヤーが見ている画像にゲーム環境をオーバーレイさせていた。こうすることで、ほかの人も映像が見られて、プレイヤーがどれだけゲームの世界に浸っているかがわかるようになる。これらは予想外の改造だったが、会社にとっては大歓迎だ。

Maker Faireで人材発掘

ValveのVRエンジニアは、どうやって集めたのだろう。その答は、「外で捕まえてくる」だ。Valveの人材募集も非常にオープンで、彼らの従業員ハンドブックも(ユーモアやイラストにあふれている)も一般に公表されている。このハンドブックのなかで、もっとも衝撃的なイラストは、理想的な社員についての解説だ。彼らはそれを「T型」社員と呼んでいる。ひとつの専門分野に深い知識があり、その他の分野でも薄く広く知識がある人だ。フィードバックに柔軟に対応して常によりよい製品を提供していくためには、そこが大変に重要なのだ。

Maker Faireも、じつは彼らの人材発掘の場であった。同社の見学中に、私は数人のVRエンジニアに会って話をしたが、そのうち3人は、Maker Faireに出展していたところをValveにスカウトされたのだそうだ。

研究開発の現場では、学位や学歴が問題にされることが多いが、Yatesは、独学で多様な経歴を持つ人が実際には戦力になるという。彼も彼のチームメイトも口を揃えてこう主張する。長年、決まったやり方で問題解決をしてきた人間は、考え方が硬直していて、どれに対しても同じ方法を使おうとする。それに対して、幅広い経歴を持つ人は、専門的知識は欠けるかも知れないが、それぞれの問題に対して独特な視点から解決しようとするため、思いもよらぬ結果が得られるという。昔ながらの職業訓練を受けてきた人間は絶対に思いつかない、または敢えて避ける方法で問題を解決するのだ。

ビッグ・ローンチ

大きなスケールでハードウェア製品を出荷するために、Valveは台湾の企業、HTCと手を組んだ。いくつかの製造業者と話をしたが、ハードウェア製造ではHTCの評判が高かったのだ。それまでの数年間に学んだことを話し合ったことで、スムーズなローンチにこぎつけることができた。

ひとつ、ローンチに際してクレイジーなことがあった。ほとんどの開発者は、ハードウェアを仕上げていなかったのだ。これは秘密保護のための策略などではない。最後の最後まで、改良を加えたいと思ってのことだ。

HTC Viveの公式発表は4月5日だった。私がValveを訪れたのは5月2日。私が話かけたすべての従業員が、製品が一般向けに出荷されたことで、まだ大変な興奮状態だった。

Viveと、3月28日に発売されたライバルであるOculus Rift VRヘッドセットは、ハイエンド VRデバイス市場の二大プレイヤーだ。どちらもほぼ同時に発売され、10月にソニーのPlayStation VRが参入するのを待つ状態となっている。

ValveのVRの将来

次にValveが何を作るのかは謎だ。私はなんでもいいから、次のオモチャのヒントをくれと懇願した。SFドラマから出てきたようなボディースーツを私は想像した。教えてもらえた答はただひとつ。彼らの研究開発は止まっておらず、速度も落ちていないということだった。開発チームの面々の大きなニヤニヤ笑いが、何かクールなものを作っていると私に教えてくれた。

「目と手の追跡は、製品を作るのに必要最低限のレベルです」と Yates は言う。「体のそのほかの部分からのフィードバックを得るのはもっとうんと複雑です。あと10年はかかるでしょう」

仮想現実はまだ黎明期だ。私の眼の前にあった、部品の塊のようなものから完全な製品版までのデバイスは、まだまだ始まったばかりだ。仮想現実の ATARI 時代とも言える。家庭にまったく新しいテクノロジーがもたらされた時代だ。将来、現代を振り返ったときに、この技術がいかに変なものに見えるか冗談のネタになるかもしれない。そんな冗談を言い合える時代に、私たちはどんなクールなもので遊んでいるのだろう。今から楽しみだ。

それがゾンビマシンでないことを祈る。

[原文]