2012.07.20

「絶望の落とし穴」に落ちないためには

Nathan Seidle(SparkFun ElectronicsのCEO)が、上のビデオで話しているMAKE Hardware Innovation Workshopの講演を要約してブログに掲載した。講演の内容は、オープンソースハードウェアの「絶望の落とし穴」に立ち向かう方法、つまり、「Makerの仕事が数十ユニット単位から数千ユニットの単位に突然ふくれあがったときに、コミュニティとしてどんな手助けができるか」というものだ。

大変にクールな電子製品(この場合はとくに手作り品)を売る企業は、この数年で爆発的に増えた。新しい製品が市場に登場するたびにとても興奮させられるが、とりわけ驚かされるのは、それらの企業が繰り返し直面する困難についてだ。そうした製品は、3つの「バケツ」に分類することができる。ハッピーなバケツ、仕事のバケツ、そして絶望の落とし穴だ。

…

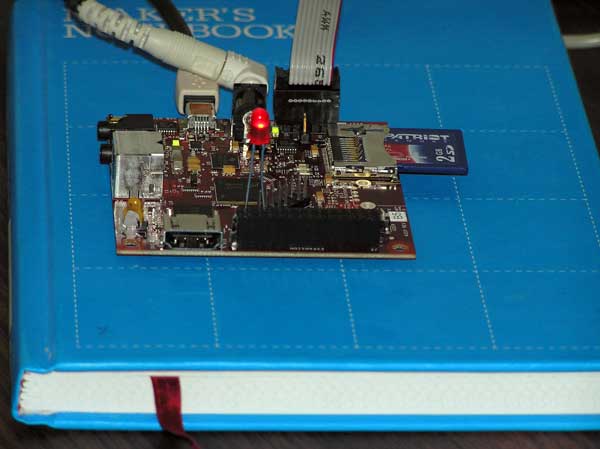

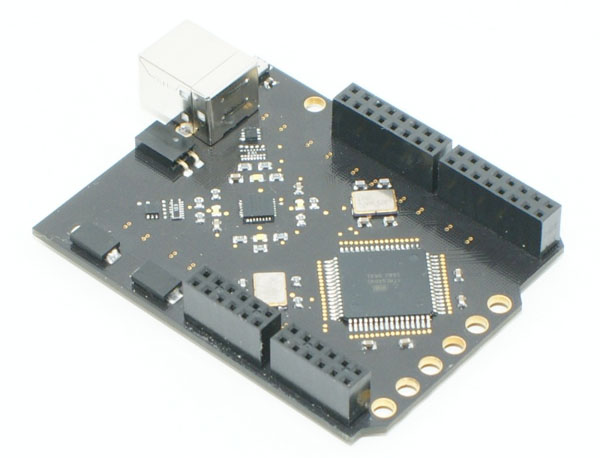

びっくりするほど多くの製品が3つめのバケツに落ちていく。私はこれを「絶望の落とし穴」と呼んでいる。これらの製品は、開発者が期待していたよりもずっと多くの注目を集めている。非常によくできているが、趣味の範囲の、一度に10個も作れたらよいというツモリで作られている。そこへ数千の単位で注文が入ると、開発者は厳しい決断を迫られることになる。本業の収入ではその注文に応えきれない。それを作るために生活のあらゆるものをなげうって、週末はすべて製作にあてなければならない。150袋もの抵抗やLEDを数えたことのある人ならわかるだろう。それは苦痛以外のなにものでもない。

訳者から:で? とこの後が気になるよね。SparkFunでは個人のMakerから持ち込まれたアイデアをコラボレーションという形で製品化している。それもひとつの道で、SparkFunとしても楽しい仕事なんだけど、価格設定やらサポートやら細かい部分を詰めていくのが非常に大変になる。Seidle氏が推奨するのは、むしろコミュニティで支え合うという形だ。この手のオープンソース製品は、大手企業に委託生産してもらうには規模が小さい。数百から数千のロットなら、それをみんなで作るというコミュニティの形を、クラウドファンドや既存のサービスやコミュニティをもとに整えようじゃないか、という発想だ。本人も、非常に難しいチャレンジだけど、そうしたいと思っている人たちも大勢いるんだから、なんとかしようよ、という話でした。みんなが望んでいることだからね。誰かが開発した製品を個人レベルのMakerみんなで作る。その場合のギャラの分配とか、決めなければならないことがたくさんあるけど、ひとつシステムができあがったら失業対策にもなるし、いいよねきっと。

– Brian Jepson

[原文]