2025.09.11

Maker Faire Tokyo 2025 |キックオフイベント #1 — コウモリランで電子工作、極小3Dプリンター、回転式奏楽円卓などなど。見たことがない、体験したことがない、ワクワクだらけのプロジェクトが集合してキックオフイベント開催!

今年から運営体制が変わり、新しいスタートを切ったMaker Faire。最大のイベント「Maker Faire Tokyo 2025」は、10月4日と5日に開催されます。9月6日には、間近に迫ってきたイベントに向けて注目出展者の展示を先行して披露する出展者、スポンサー、プレス限定の「キックオフイベント」が、インプレス本社のカフェスペースで開催されました。

公園をイメージしたという23階のカフェにはテーブルがぐるりと並び、出展者、スポンサー、プレスといった関係者を中心に、Maker Faireを応援する人たち約100名が集合。ライトニングトークの1分間プレゼンでは各人の軽快なトークに会場が沸き、その後の交流会ではいつものMaker Faireのようにゆるく会話を楽しみつつ交流を深めるメイカーたちの姿がありました。

このキックオフイベントに参加した出展者の展示は、本番でも話題を集めること必至でしょう。その出展内容を一足お先に、2回に分けて紹介します!

ただいまお得な前売チケットを好評発売中。ぜひご利用ください!

コウモリラン電子工作――ウルカテクノロジー

個性的な見た目と育てやすさで人気の観葉植物「コウモリラン(ビカクシダ)」。水苔を使って板に張り付けたり、苔玉仕立てにしたりのDIYも流行しています。野生では夜露を吸って生きているので水やりにそう神経質にならなくてもよいコウモリランですが、それでも乾きすぎは禁物。そこでウルカテクノロジーさんは、観葉植物DIYに電子工作DIYをプラス。各種センサーを活用して苔玉の水分量と温度、周囲の湿度と気圧をディスプレイ表示できるようにしました。現在はMaker Faire Tokyo本番に向け、取得データから生成AIでコウモリランのゴキゲンを表示できるようにシステムを更新中。「こんな癒やし系の電子工作もよいでしょ」と楽しむウルカテクノロジーさんと、にっこり微笑みかけてくるコウモリランにMaker Faire Tokyoでは出会えます。

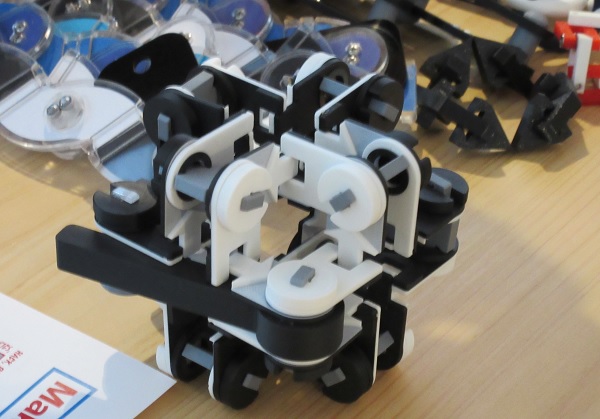

KaleidoCycleTessellation――TomoyaTENDO

くるくると裏返り続ける不思議な幾何学構造を持つ「KaleidoCycle(カライドサイクル)」。ごく単純なものは折り紙で作ることもできますが、より複雑な構造のものを3Dプリンターで出力したパーツと回転ジョイントで創作しているのが、TomoyaTENDOさん。リング状、球面状、シリンダー状などのバリエーションもたくさんあります。複雑な動きを体験しやすいように取っ手を付けているのはTomoyaTENDOさんの独創。数十個以上のパーツの組み合わせで生まれているくるくる、くねくねの動きを「実際に触って動かして体感してみてください」とTomoyaTENDOさん。ダイナミックに変化する作品のいろいろ、手元で動かしてみてください。

回転式奏楽円卓――君塚史高

Maker Faire Tokyo 2024では「腹筋するときに笑顔であればあるほど点数が加算されるシットアップベンチ」「リズムに合わせてトレーニングができる打ち込み台」といった利用者が思わず笑顔になってしまうトレーニング器具で会場を沸かせた、フリーエンジニアの君塚史高さん。Maker Faire Tokyo 2025の出展テーマは「中華料理」なのかな? キックオフイベントでは「炒飯を輝かせるフタ」(フタとは料理の皿を覆う銀色のドーム型カバー)で盛り上げてくれました。M5Stack Core2がフタの傾きを検知、フタが開いた瞬間にNeoPixelのキラキラ光と音が料理を輝かせます。本番に向けては、中華料理屋にある回転テーブルを改造した作曲・演奏装置を作っています。回転してくる皿の位置でタイミング、料理の色(RGB)で音色、回転スピードでテンポを表現するように制御する装置なので、ノリノリで踊りながら回転飲食を楽しめる装置になるようです。

「記憶の図書館」と「くるり〜な」とアニメーション装置たち――四畳半アニメ工房

四畳半アニメ工房の大高那由子さんは、フリーのアニメーター。パラパラマンガや驚き盤(フェナキストスコープ)といったアナログアニメーションの作り方を紹介する本『手作りアニメ レシピBOOK』(技術評論社)の著者でもあります。今回出展する「くるり〜な」はパラパラマンガの原理で絵が動く「キノーラ」をアレンジした装置で、大高さんが各地のワークショップで作り方を伝授しているもの。取っ手を回すと絵が動いてアニメーションになります。「記憶の図書館」は大高さんのメディアート作品で、本を置くとアニメーションが流れる装置。アニメは大高さんの記憶をテーマにしていて、それを観ると「自分の記憶も呼び覚まされる」と反響のある作品です。

自作エアシリンダーで作る4脚ロボット――RABBOT LABORATORY

ロボットを作るため、高専OBの5人が集まって結成されたRABBOT LABORATORY(らぼっとラボラトリー)。「RABBOT」の名前は、ウサギのロボットを作るのが目標だから。ウサギが後ろ足で繰り出す、あの力強いジャンプをモーターで実現するのはむずかしい。「で、エアーなんです! 空気圧駆動にはロマンがあります」と、RABBOT LABORATORYさん。昨年に引き続き展示する4脚ロボットには自作のエアシリンダーとサーボバルブ、駆動回路を搭載。これら主要部品はゼロから設計を行い、3Dプリンターやミニ旋盤を活用して加工したもの。今年は昨年から進歩、ワイヤーで吊った状態で地面を歩くデモを行います。

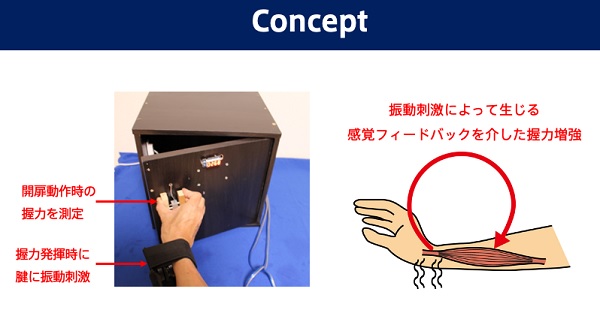

握力ブースター「扉開閉をもっとラクにする装置」――小杉亮人

神経生理学の研究者である小杉亮人さん。生理学の知見を応用した実用的なデバイスができないか、しかも研究用の特別な機器ではなくて民生用の市販品だけを使って実現したい、と製作したのがこの握力増強装置。まず、ロードセルが設置された扉の取っ手を握ると、開扉動作時の握力が測定されます。握力が一定以上で測定されると振動刺激を与えるモジュールに信号が送られていき、手首とひじに装着するバイブロトランスデューサーが腱を刺激します。この腱への振動刺激が感覚神経を活性化させるのは生理学の世界ではよく知られている事実だそうで、その神経への刺激が筋力増強につながっていきます。加齢による筋力低下は日常生活につながるため、「こうした身近な装置で筋力アップが図れるとよい」と小杉さんは考えています。

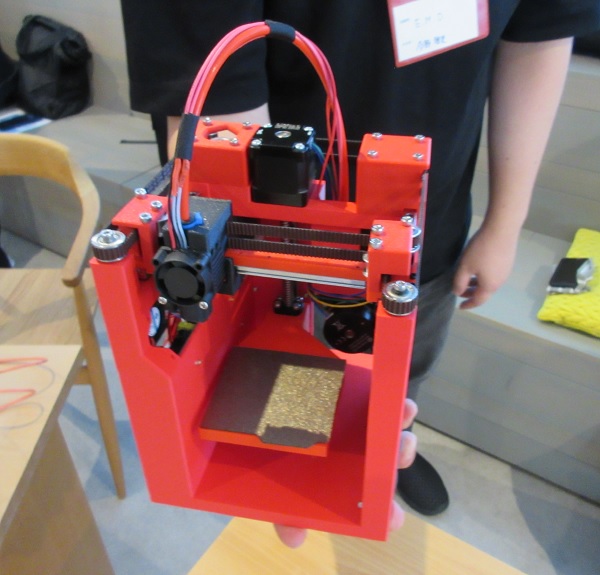

自作3Dプリンター展示と廃プラを活用したおもちゃ販売――E.M.D

本職は国産3DプリンターメーカーのエンジニアだというMasashiさんとデザイナーReiさんによるものづくりユニットが、E.M.D。今回の出展の目玉は、Masashiさんによる「自作3Dプリンター15cm角」。赤い筐体も可愛らしい、手のひらに載る3Dプリンターを作りました。筐体や極小パーツの一部はもちろん3Dプリンターで出力、この形状に組み上がっています。ひょいとリュックに突っ込んで出かければどこでも3Dプリントできる機動力が、最大の魅力。当然ながら可動域は相応の狭さになりますが、「この小ささを愛でてほしい」とMasashiさん。樹脂材料のサーキュラーエコノミーを実践中のReiさんは、廃プラスチックのフィラメントを出展予定です。

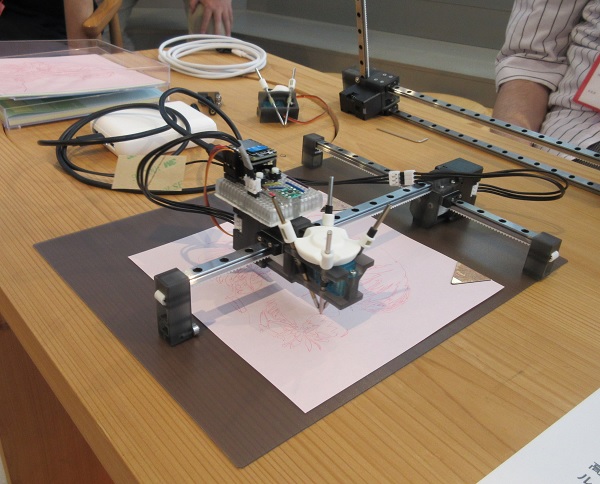

自作ペンプロッタ0.4平米――ハギテック

Maker Faire Tokyoには自作のペンプロッタを愛でる人たちもいて、毎年会場を盛り上げてくれています。その界隈では「スリムでキュートなペンプロッタを作る人」[(C)「自作ペンプロッタを愛でる会」いしかわきょーすけさん]として知られるハギテックさん。今年も大面積の0.4平米機などを出展です。0.4平米機は、1mと0.4mの直動機構を片持ちで直交させ、BLDCモーターのFOC駆動によって図形データを高速、高精度に描画します。今回お披露目の最新機は、4色切替ターレットを備え、4色のうちの1色をピンクにしたもの。「ピンクはペンプロッタに普通はない色。注射器でインクを入れ替えて実現しました」とのこと。まさにキュートで高精度な描画、その実際を会場で確認してみてください。

計算機と出会った写真、写真と出会った計算機――小澤知夏

「未来の写真・カメラのかたちと在り方」をテーマに研究している筑波大学の小澤知夏さん。Maker Faire Tokyo 2023では、現代のデジタルデータ写真を銀塩写真以前の現像技術やデジタルファブリケーションを使って改変・アップデートした作品を出展、注目されました。2年ぶりの今回は、前回以降に開発したシステムやカメラを出展します。特にカメラは、スクリーン印刷でボディプリントができるという変わりダネ。筐体を大好きな「チェキ」タイプにしてカラフルな3色展開することにもこだわりました。会場で腕を差し出したらどんな絵柄が印刷されるのでしょうか? 楽しみです。