2022.03.08

障害に向き合う新しいデザインの可能性を探求する『デザインと障害が出会うとき』は3月22日発売。原著者、監訳者が参加するオンラインイベントを3月26日に開催します

本書の出版を記念して、オンラインイベント(Zoomウェビナー、参加無料)を3月26日(土)に開催します。当日は、著者のGraham Pullinさん、監訳者の小林茂さんをはじめ多彩なスピーカーが参加し、ディスカッションを行う予定です。詳しい内容の確認とお申し込みはPeatixのイベントページにて。皆さまのご参加をお待ちしています!

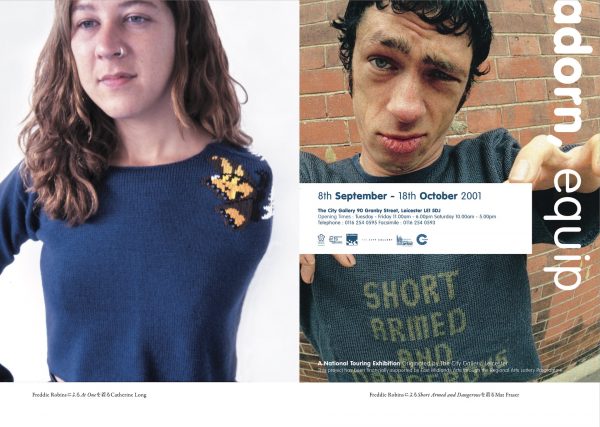

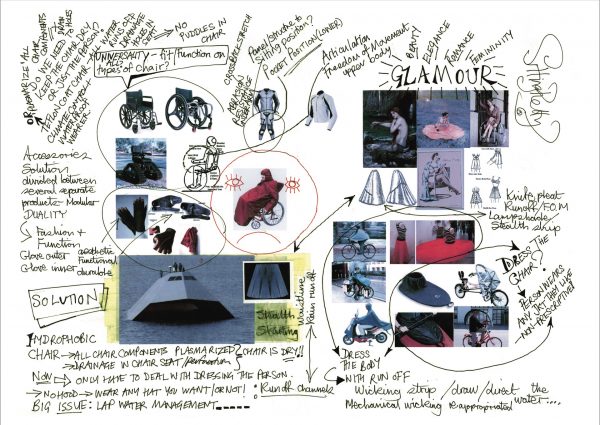

本書は、長年にわたって障害に配慮したプロダクトの開発・教育に携わってきた著者による「障害に向き合うデザイン」のための書籍です。ファッション性と目立たないこと、問題解決的アプローチとオープンエンドな探求など、一見対立するように見える要素の健全な緊張関係から生まれる新しいデザインの可能性を考えます。プロダクト、ファッション、インタラクション、グラフィック分野のさまざまな事例も紹介。障害に配慮したデザインに取り組んでいる方、デザインやエンジニアリングを学んでいて取り組む分野を探している方、異なる分野や背景を持つ人々と協働するためのヒントを探している方におすすめです。

●書籍概要

Graham Pullin 著、小林 茂 監訳、水原 文 訳

2022年03月22日 発売予定

408ページ

ISBN978-4-87311-985-4

定価3,520円

◎全国の有名書店、Amazon.co.jpにて予約受付中です。

◎目次などの詳細は「O’Reilly Japan – デザインと障害が出会うとき」をご参照ください。オライリー・ジャパンでも予約受付中です。

●監訳者解題

本書は、2009年に出版された書籍『Design Meets Disability』の完訳である。著者のGraham Pullinは英国を中心に活動するデザイナー、リサーチャー、教育者。オックスフォード大学のMagdalen Collegeで工学を学んだ後、英国の著名なリハビリテーション工学センター「Bath Institute of Medical Engineering」を経て、世界的に知られる英国の美術大学院「Royal College of Art」に入学し、義手のプロジェクトに取り組んだ。修了後、1997年からデザインコンサルタント会社「IDEO」でデザイナーとして活躍した後、2005年よりダンディー大学でインタラクションデザインとプロダクトデザインを教え、デザインと障害に関わるプロジェクトに取り組み続けている。本書には、デザインと工学、デザインと障害というそれぞれ異なる文化を、さまざ まな実践を通じて深く理解してきた経験に基づいた、示唆に富む話題が数多く織り込まれている。

本書は大きく2つの部分から構成される。前半では、それぞれ異なる7つの文化、価値観、方法論などの出会いが、豊富な事例を基に描かれる。「ファッションと目立たなさ」「探求と問題解決」「シンプルとユニバーサル」「アイデンティティーと能力」「挑発と感受性」「感覚とテスト」「表現と情報」という各章の題名からもわかるように、通常は相反すると考えられるもの同士が交差している。前半の題名「初めの緊張関係」(initial tensions)にも表れているように、AとBという異なるもの同士が出会うときには緊張関係が生じる。だが、著者の態度はAとBを二項対立の図式で捉え、どちらかが優れていると主張するものではない。かといって、AとBを包摂する領域を新たに設定することにより、安易に調停しようとするものでもない。AとBが異なることを認めた上で、その緊張関係があるからこそ生まれる可能性に着目しようというのだ。

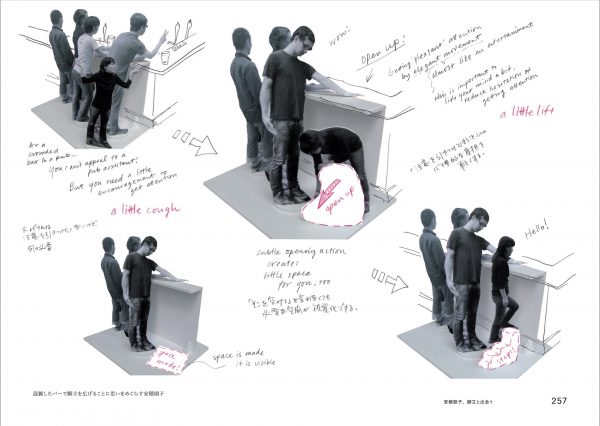

後半では、「デザイナーたちと出会う」(meetings with designers)と題して、デザイナー(多くは著名なプロダクトデザイナー)たちと、障害の文脈におけるさまざまなプロダクトたちとの出会いが次々と描かれる。ここで特徴的なのは、18件のうち7件は実際に出会った事例であるのに対して、残りの11件は「もしAがBに出会ったら」(If A met B)という、仮定法過去を用いて著者の妄想が展開されている点である。「もし〜たらどうなるだろう?」は、想像力を膨らませるための問いの形式としてよく知られている。もしかすると、優れた能力と実績を持つデザイナーたちが、一般向けではなく障害の文脈に位置付けられるプロダクトに取り組むことは当たり前だと感じる方がいるかもしれない。実際に、日本語版が出版される2022年において、そうした事例は増えてきている。しかしながら、原著が出版された2009年にはかなり挑戦的な提案だった。成功事例が生まれてからそれを根拠として主張するのでなく、成功事例が生まれる前から想像力を働かせることにより、可能性を見出そうという態度は、著者が本書で折に触れて紹介するアートスクール*1に特有の文化である。ここにも、創造性に対する著者の態度を見出すことができる。

*1 — ここではあえてカタカナでアートスクールとしている。本書ではart schoolの訳語として「美術学校」を採用した。これは、日本において絵画、彫刻、工芸、デザイン、建築、美学などを学ぶ学校の多くが美術学校と呼称していることに従ったものである。美術という言葉は、美しい人工物を制作する活動のような印象を多くの人々に与える。しかしながら、現代美術(contemporary art)においては、美しさに重きを置かない、あるいはそうした伝統に反抗する作品も数多く見受けられる。このような現状を踏まえると、将来的には美術よりもアートが一般的になっていくのかもしれない。なお、本書では主にデザインと工学の間の緊張関係が取り上げられている。実際には、デザインを内包するアートスクールの中でも分野間にさまざまな緊張関係があり、さらにいえばデザインの内部にもさまざまな緊張関係がある。すべてが健全とはいえないのが現実かもしれないが、そうした緊張関係があることにより、全体が静的でなく動的になり、発展していくと期待したい。

本書の潜在的な読者は幅広く、実際に手にして読んでいただければ、大きく視野が広がる体験につながるはずだ。それなのに、デザインに関わっている(あるいはこれから関わろうとしている)人の中で、さらに障害に関心を持っている人だけを対象にした本だと捉えてしまうと、非常にニッチな読者層が対象だと誤解されてしまうかもしれない。もちろん、障害に配慮したデザイン(design for disability)に取り組みたいと考えている(あるいは既に取り組み始めている)人々にとっては数多くの学びがあるはずだ。リサーチを開始した後、一口に「障害」や「障害のある人」といっても実に多様であるという現実に直面すると、どのように進めていいかわからなくなることがあるだろう。あるいは、簡単に解決できると思った問題が、いざ取り組んでみると見えていたのは単なる表層でしかなく、その背後に大きな問題が隠れていたことに気付くこともあるだろう。そうしたとき、本書で紹介されているさまざまなプロジェクトを参照することにより、自分のプロジェクトを推進するためのきっかけを得られるかもしれない。まず、この点を確認した上で、デザインと障害の交差する領域に既に興味を持っている人以外にどんな潜在的読者がいて、どのように関係してくることが想定できるのかについて、3つの例を挙げて紹介してみたい。

第1は、デザインや工学を学んでいて、自分が将来的に取り組むための課題を探している人々である。James Dyson Awardを始め、デザインと工学が交差する領域におけるアワードで問題解決がテーマとして設定されることは多く、障害の文脈における問題解決の提案は受賞作品でもおなじみである。2000年代の最後に書かれた本書で直接的に紹介されているプロジェクトは、プロダクトデザインとインタラクションデザインが中心になっている。しかしながら、本書で紹介されている視点や態度を参考にすれば、サービスデザインなど2010年代に注目されるようになった他の領域に応用することも十分に可能だろう。なお、多くの場合、幅広いスキルや知見が要求される問題になるため、一人ではなく複数でチームを組んで取り組むことになる。自分とは異なる分野や文化を背景とする人々とうまく協働するための参考になるところも多いだろう。

第2は、多様な人々から構成される組織におけるプロジェクトに取り組んでいて、プロジェクトを推進するための手がかりを探している人々である。何らかのプロジェクトに実際に取り組んだことのある人であれば、たとえ文脈が違ったとしても、本書で紹介されている緊張関係は現実感を持って想像できるだろう。異なる分野や文化を背景とする人々同士が一緒に取り組もうとすると、同じ言語で話しているのにまったく話が通じないことがある。同じ問題について話しているはずなのに、認識や態度が大きく異なることから意見が対立し、プロジェクトが停滞することもある。より良い成果に到達するためには多様性が重要だということを頭では理解していても、実際の緊張関係に耐えられなくなり、同質の人々だけで進めてしまいたくなることもあるだろう。こうした場面に直面した人々が、緊張関係を前向きな推進力に変えるための手がかりに、本書で出会えるかもしれない。

第3は、イノベーション*2活動に取り組むためのヒントを探している人々である。スタートアップ(新興企業)や既存企業における新規事業など、イノベーションに帰着することを目的とした活動に取り組むには、視野を拡げて探索することが重要である。しかしながら、多くの人々の視野に入ってきて意識に上るのはこれまで関わってきた中心の部分だけであり、周縁の部分が意識に上ることは希である。このため、視野を拡げるのは口で言うほど簡単なことではないし、思い込みが邪魔になることも多々ある。例えば、障害者という記号で捉えてしまうと、障害を国際的に意味するピクトグラムがそうであるように、車いすに乗った大人だけが対象だと思えてしまうかもしれない。しかしながら、本書に出てきた人々だけ見てもかなりのバリエーションがあることからもわかるように、特定の機能に関する障害の有無で単純に二分できるものではなく、スペクトラムを描くものである。眼鏡利用者の例を考えればすぐに分かるように、すべての人々がその中に位置付けられるのだ。本書で紹介されている事例を「レンズ」として活用することにより、きっと中心だけでなく周縁も視野に飛び込んでくるようになるだろう。さらに、「アイデンティティーと能力との交差」で述べられたように、特定の障害がある人との共鳴に着目すれば、実行可能性を大きく高めることができるだろう。これは、人々を固定的なカテゴリに分類しようとする態度ではなく、SNSにおけるタグのように人々の共通性に着目してつながりを見出そうという態度にもつながるはずだ。もちろん、これ以外にも数多くの潜在的な読者が想定できるだろう。

*2 ─ イノベーションという言葉はビジネスの文脈において多用されすぎているため、胡散臭い流行語だと認識している人がいるかもしれない。実際には、経済学者Joseph A. Schumpeterによって100年以上前に提唱された概念であり、国際的な議論を経て定義され、OECD(経済協力開発機構)やISO(国際標準化機構)でも用いられている。それらの定義によれば、イノベションとは、新しい製品、サービス、プロセス、モデル、手法などにより価値を実現することである。ここで、新しさは市場初のこともあれば組織初のこともあり、価値はつくり手が一方的に作り出せるものでなく利害関係者の認識によるとされている。なお、イノベーションとはあくまで結果であり、イノベーションを目指す活動は「イノベーション活動」として区別される。

このように、本書の潜在的な読者は、障害に配慮したデザインに取り組みたいと考える人々に限定されるものではない。デザインと障害の出会いを出発点とすることにより、これまで見慣れた日常が新たな世界として立ち現れてくるような体験を、多くの人々に提供してくれることだろう。

* * *

原書が出版された2009年から日本語版が出版されるまでの13年間にはさまざまな変化が起きた。この間のアップデートについては「日本語版への前書き」において著者自身からも提供されているが、監訳者の視点からも少し述べてみたい。本書に関係する範囲でこの間に起きた大きな変化を2つあげるとすれば、iPhoneに代表されるスマートフォンの普及と、プロダクトのサービス化である。第1のスマートフォンの普及については、著者も「日本語版への前書き」で補足している。

「シンプルとユニバーサルとの交差」で展開されたプラットフォームかアプライアンスかという議論の結論は、現時点ではいったんプラットフォームに落ち着いている。それでも、スマートフォンのアプリという、プラットフォームにおけるアプライアンス的なものを考える上で、本書は大きな手がかりになるだろう。

また、スマートフォンという巨大市場で激しい競争が行われる中で開発された、さまざまな部品が利用可能になっていることにも注目すべきである。Maker Faireに参加したことのある人であればお馴染みのArduino、Raspberry Pi、micro:bit、M5Stackなどに搭載されている高性能な半導体の多くは、スマートフォン産業の副産物である。こうした副産物を基に使いやすく構成したツールキットを活用することにより、資源の限られた小さなチームでもアイデアを素早く具現化できるようになった。また、こうした高性能な半導体をスマートフォンとは別の分野に展開することも当然ながら可能である。例えば、日本の家電メーカー「シャープ」が2021年8月に発売した補聴器「メディカルリスニングプラグ」は、スマートフォンで培われた技術と部品を採用することにより、従来の補聴器の数分の一という価格を実現できており、見た目も完全ワイヤレス型イヤフォンと同じである。Webサイトの説明文に登場する「腕には時計、顔にはメガネがあるように、耳にも仕事道具を選んでいただきたい。」というメッセージは、本書のメッセージと共鳴するところも多いだろう。

第2のプロダクトのサービス化については、本書のテーマとも関連が深いと思われる企業「WHILL*3」を例に考えてみたい。WHILLの始まりは、2009年に社会の課題をテクノロジーで解決することを目指す若者たち数名のエンジニア集団「Sunny Side Garage」(以下SSG)である。そこに元日産自動車のデザイナーで、デザイン会社を立ち上げながら世界を放浪していた杉江理が参加する。SSGのメンバーは、ある車いすユーザーの「100m先のコンビニに行くのをあきらめる」という発言と出会ったことをきっかけに、革新的な一人乗りの乗り物「パーソナルモビリティ」をつくろうと決意する。このとき、SSGのメンバーが参照したのは眼鏡だった。デザインの力が、眼鏡の製品カテゴリを福祉用具からファッションアイテムに変えたことに着目し(眼鏡に対する認識の変化は本書でも言及されている)、コンセプトモデルをあえて福祉用具の展示会ではなく東京モーターショーに出展した。

*3─以下の記述はhttps://whill.inc/jp/storiesに掲載されている「創業ストーリー」を参照しつつ、makezine.jpに掲載した取材記事「Makerから始まったMakerフレンドリーなパーソナルモビリティ「WHILL Model CR」̶ 白井一充さん・武井祐介さんインタビュー」(2019年1月18日掲載)の内容も組み合わせて構成している。

このコンセプトモデルは大きな注目を集めたが、それを見たある車いす利用者から「ふざけるな。夢を見させることがどんなに残酷かわかっているのか。」という批判が寄せられたという(ここはまさに最初の緊張関係だ)。この批判に応答し、実際のプロダクトとして世の中に送り出すため、杉江がCEOとなってハードウェアスタートアップ「WHILL」を設立した。WHILLの創業者たちは数々の困難を乗り越えて2014年に最初のモデル「WHILL Model A」を発売、その後いくつかの普及価格帯モデルを発売して数多くのデザイン賞を受賞し、社会的にも認知されている。2022年現在、日本の街中でWHILLのプロダクトを見かけることは珍しくなく、颯爽と移動するその様子は、電動車椅子ではなくパーソナルモビリティと呼ぶのが確かにふさわしい。

さらに、2018年以降のWHILLは、パーソナルモビリティというプロダクトに留まらず、自動運転システムなどを搭載し、他のモビリティとも連携する移動サービス(MaaS)の提供へと事業内容を発展させている。こうした移動サービスが実現すれば、従来の車いすユーザーに限らず、空港やショッピングモールにおいて快適に移動したい人々も利用するようになるだろう。そのときには健常者と障害者という区分は曖昧になり、状況に応じてスペクトラムの中で位置付けるようになる。このように、プロダクト単体から、プロダクトを接点とするサービスへと発展するプロジェクトは今後もさまざまな領域で期待される。これまでに見てきたように、その出発点としてのプロダクトという視点で見ると、いまだ本書から得られる手がかりは多いだろう。本書の類書と呼べるものは、少なくとも日本にはほとんどない。本書からの学びをレンズとして身に着けることは、読者の視野を大きく拡げることにつながるだろう。最後になるが、もしかすると、問題解決の文化に慣れ親しんだ人の中には、時に挑発的な問いを投げかけながら、明確な答えを出すわけでもなく、あえて余白を残す著者の態度に混乱する人がいるかもしれない。もしあなたがそのように感じたのであれば、それは「最初の緊張関係」に立ち会っている証拠かもしれない。本書との出会いを楽しんでいただければ幸いである。

(「監訳者解題」の続きは書籍にてご覧ください)