2025.10.24

ゴム動力車、黒電話が鳴るもぐら叩き、そしてハイブリッドロケットまで。伸びしろに期待! Young Makerたちの挑戦

Maker Faire Tokyo 2025には中高生から高専生、大学生、大学院生までさまざまな生徒や学生が参加している。そんな若いメイカーを集めた「Young Makerゾーン」の展示から、目を引いたものを紹介する。

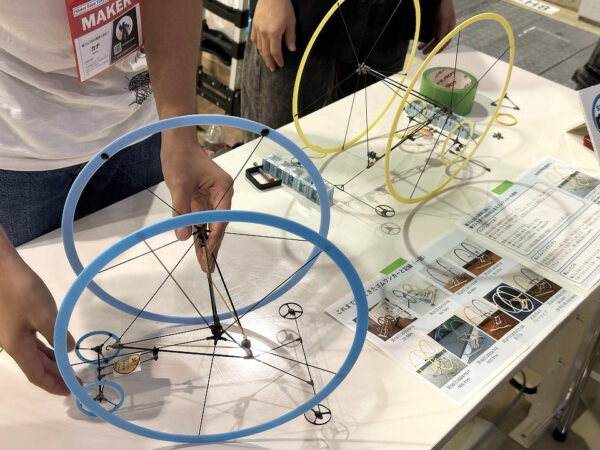

輪ゴム3本で100メートル走るゴム動力車

「ゴム・ワングランプリ」は、3本の輪ゴムを動力にした車の走行距離を競う大会である。カナ氏はこのゴム・ワングランプリに出場した「ゴムワンカー」を展示した。重さはわずか14ミリ、車軸の部分を手に引っかけて持たせてもらっても、ほとんど重さを感じない。

カナ氏が製作したゴムワンカー。スポークはカーボンファイバー製

ゴム・ワングランプリは兵庫県の姫路科学館で2006年に始まり、現在も年に2回開催されている。現在大学4年生のカナ氏はこの大会に小学生のころから毎回参加し、改良を重ねながら走行距離を伸ばしてきた。そして現在は100メートル以上走れるようになったという。

大会での走行の様子は動画で見ることができる。

ゴム・ワングランプリは現在姫路科学館のほか、島根県の出雲科学館でも開催されている。開催が関西に偏っているため、カナ氏はゴム・ワングランプリを関東でもアピールしようとMaker Faire Tokyoに出展したとのこと。

「自分がこんなに夢中になれるのだから、楽しめる人はもっとたくさんいるはず」とカナ氏は熱く語っていた。

懐かしい黒電話が鳴るもぐら叩き

身の回りから消えていったダイヤル電話機がずらりと並ぶ

桐朋中学校高等学校の電子工作同好会、通称桐朋電子研が展示したのは「あゝ懐かしの黒電話土竜(もぐら)叩き」。4台並んだダイヤル電話機のどれかが鳴るので、その受話器を取ってまた置く。すると次の電話が鳴る。次々と鳴る電話の受話器を取っては置いていくというゲームだ。

動画で見ると、ダイヤル電話機を覚えている人にはこのベル音が懐かしいのではないだろうか。よく聞くと電話機の機種の違いで2種類のベル音があるとわかる。

一般家庭でこのようなダイヤル電話機が使われなくなっていったのは、記憶をたどると1990年代以降だろう。留守番電話機能を持つ電話機が普及し始め、通話しかできない通常の電話機は次第に見かけなくなっていった。

桐朋電子研ではこのダイヤル電話機に敬意を表して、電話機本体には改造を加えず制御しているという。またベルの音を忠実に再現するために、75ボルト、16ヘルツという電話用コンセントと同じ電気を作って流している。

興味深かったのは、ゲーム中に鳴る電話機に偏りがあると感じられることだった。1つの電話機が何度も鳴ったり、2つの電話機が交互に鳴ったりすることが多いように思える。プログラム上は鳴る電話機を完全にランダムに選んでいるとのことだが、それではかえってランダムではないと感じる。対策として、直前に鳴った電話機が次も鳴る確率を1/4以下にしたり、過去n回に一度も鳴っていない電話機は次に鳴る確率を上げたりすると、ゲームとしてはもっと楽しくなるかもしれない。

宇宙を目指すハイブリッドロケット

ハイブリッドロケット「鈴木丸」の実機。スポンサーのステッカーが貼られている

神奈川大学宇宙ロケット部・高野研究室は実際に打ち上げて回収したハイブリッドロケットを展示していた。

ハイブリッドロケットとはなんだろうか。ロケットの推進に必要なのは燃料と酸化剤である。日本の基幹ロケットであるH3ロケットのメインエンジンはどちらも液体、機体の横のブースターはどちらも固体である一方、ハイブリッドロケットは燃料に固体、酸化剤に液体を用いている。燃料と酸化剤で異なる状態の物質を使っているために「ハイブリッド」と呼ばれる。

燃料の断面。これを積み重ねてロケットに装填する

神奈川大学宇宙ロケット部のロケットは燃料に固体のABS、酸化剤に液体亜酸化窒素を採用した。ABSの燃料は3Dプリンタで出力するので、自由な形状にできるのが特長だ。燃料の中央には穴が開いており、ここを酸化剤が通っていく。酸化剤が燃料に触れる面積を最大化するために、燃料の断面はフラクタル図形をもとにしているそうだ。

ハイブリッドロケットは安全性が高くコストも低い一方、推進力は固体燃料ロケットや液体燃料ロケットに劣る。しかし同部では改良を重ね、高度100キロの宇宙空間へハイブリッドロケットを届かせる目標を立てている。現在の記録は高度10.1キロ。いつか宇宙行きを達成する日を楽しみにしたい。