2025.09.13

Maker Faire Tokyo 2025 |キックオフイベント #2 — クルマとシンクロするミニカー、イグノーベル賞受賞者の新作ゲーミングデバイス、感情を表現する碁石ほか。「こんなのが欲しい」を実現する人々が集結!

10月4日、5日に開催される「Maker Faire Tokyo 2025」の注目出展者はまだまだいます。前回に引き続き、9月6日に行われた「キックオフイベント」から当日に展示予定の作品を紹介します。

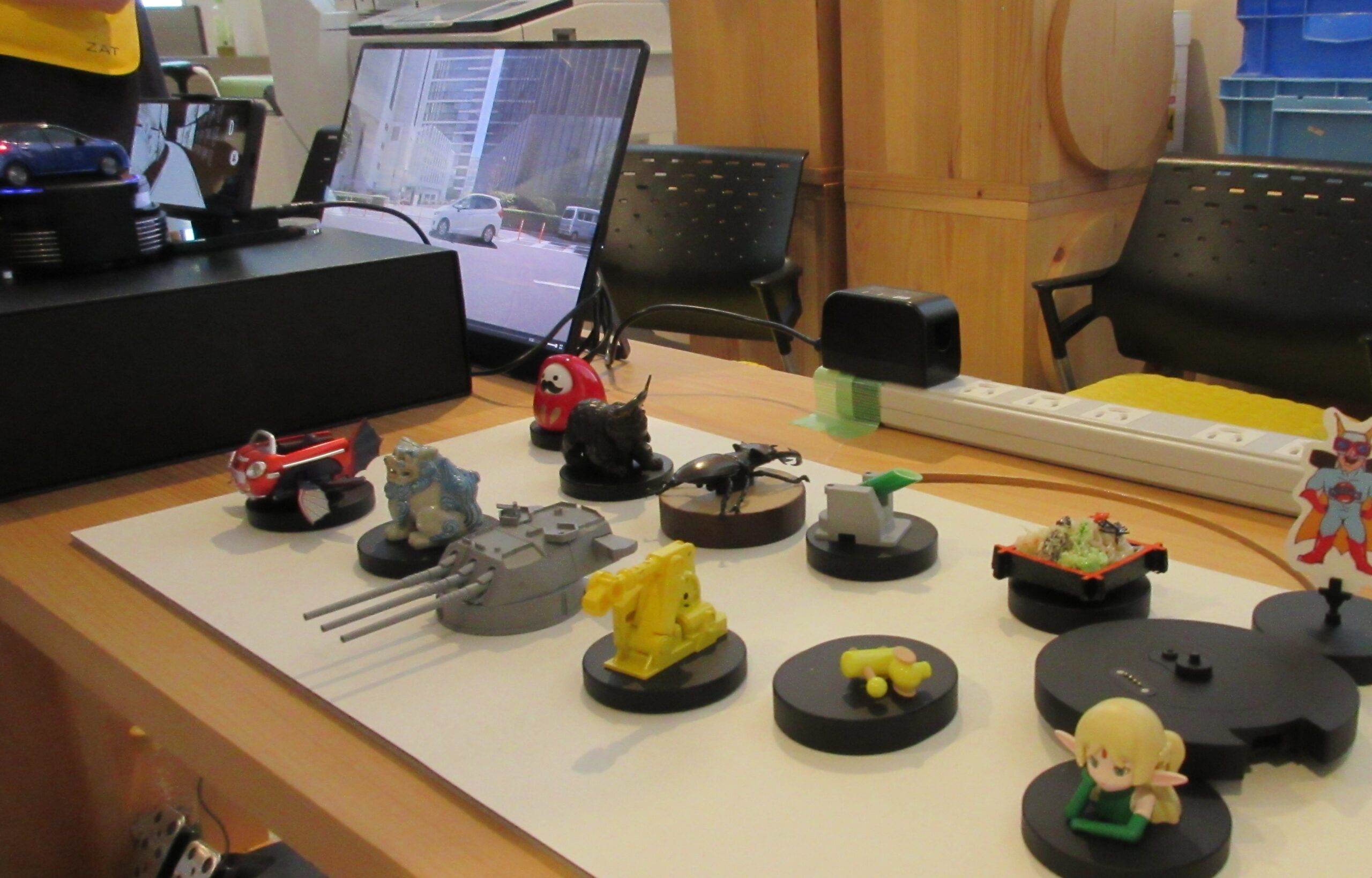

クルマと連動して動くフィジタルデバイス――日産自動車 総合研究所 横浜ラボ

自動車メーカーにこんなアイデアが潜んでいたのかと驚かされるのが、日産自動車 総合研究所 横浜ラボの展示です。新開発されたフィジタルデバイス本体にはミニカーが載っています。実車のドアを開けるとミニカーのドアも開き、実車のヘッドライトをONにするとミニカーのヘッドライトも点灯します。実車のハンドルほか操作系が取り付けられてデバイスが置かれた展示テーブルは、車内のフロント部の構成イメージ。つまりこのフィジタルデバイスは、運転する車とシンクロして運転をもっと楽しくしてくれる〝相棒〟の位置付け。開発にあたっては「ミニカー内部の配線がめちゃ大変」だったみたいで、それは間違いなくそうでしょう。ミニカーはカプセルトイと載せ替えができます。羽を動かすトイなど、載せ替えガジェットにも惹かれます(残念ながら展示のガシャポンは試作品で非売品)。このデバイスは商品化を目指しています。今のうちから体験したい方は、MFT初出展の日産横浜ラボのブースへどうぞ。

トイオ・プレイグラウンド――株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

すでに商品化されて各地で子どもたちを夢中にさせているロボットトイが、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「トイオ・プレイグラウンド」です。ロボットはただの真っ白なキューブにしか見えない小ささ(一辺3センチほどの立方体)ですが、とても賢い。テーブルの上のカードに書かれている指示にすばやく反応、スイスイ動きます。初めて遊ぶ子どもでも、1)まずは様子見、2)カードの置き方をマスター、3)自分なりの遊びを工夫、と3ステップで楽しめるようになります。シンプルな設計ながら上部のマウントにはレゴブロックがピタリとはまって合体ロボ遊びもできるし、手づくりロボにして対戦ゲームもできますよ。「実演では3時間ぶっ続けで遊んでた子がいました」というから、今回もブースに張りつきっぱなしの子どもたちの姿が見られることでしょう。

栗原式インパクトボタン――栗原一貴

栗原一貴さんは情報科学者で、2012年にイグノーベル賞を受賞された方。受賞となったおしゃべりを邪魔する装置「SpeechJammer(スピーチ・ジャマー)」を覚えている人も多いことでしょう。今回、栗原さんが出展する「栗原式インパクトボタン」は、格闘ゲーム好きが必ず直面する壁、中年以降の反射神経の衰えに焦点を当てた格ゲー用デバイスです。具体的には、往年ほどにうまく返せなくなった『ストリートファイター6』のドライブインパクトを何とかしたいと、「Fittsの法則を応用しました」。Fittsの法則では「遠くにある小さいものを押すのは遅い」ため、速くするにはコントローラーのボタンを近くに、あるいはボタンを大きくしなくてはなりません。格ゲーへのこだわりからいくつものバージョンができていった栗原式インパクトボタン。オープンソースハードウェアとしてじわじわと普及中。最近はプロゲーマーが試して話題です。MFT当日は、各種ボタンの展示、体験があって、入手もできるかも。

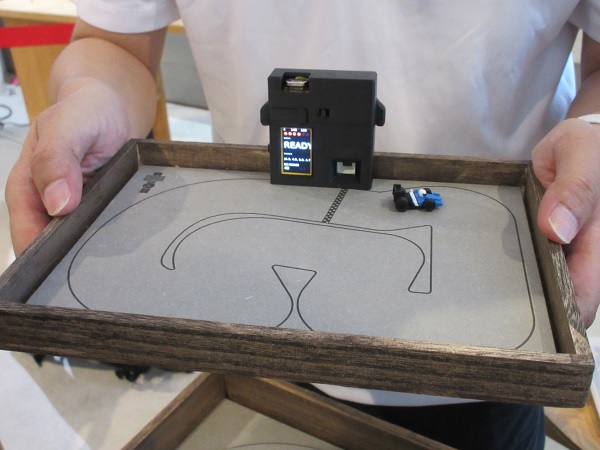

手のひらの上のサーキット【BBBM】――アラブルカ

イラストレーター・デザイナーさんのユニットアラブルカさんが手にしているのは、「BBBM(ブブブン)」と名付けた盤上サーキットで遊ぶ玩具です。3Dプリントされたミニカーはわずか数センチの小ささながら本物そっくり、精巧に作られています(バイクや飛行機もあり)。この小さな車体前方には金属球が仕込まれていて、コースが描かれた箱を傾けるとスイーッと走り出します。つまり、電池は不要。構造がシンプルなので自分なりのセッティングをする余地もあります。構造がシンプルとはいえ、しっかり前方に走らせるにはいくつもの工夫があり、ギミックは特許を取得しているそう。このミニカーとコースを描いた箱があればどこでもレースができますが、今年はタイムアタック用にラップタイマーを開発、新発表です。盤上のサーキットはさらに本格化していっています。

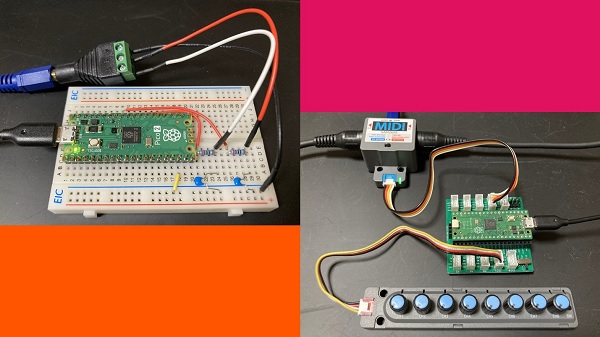

PRA32-U2:ラズパイPico 2で動くシンセサイザー――ISGK Instruments

ISGK Instrumentsさんが電子工作を始めたのは2014年。楽器と音楽の街の浜松の人ですから、気がつけばシンセサイザーひとすじに。「シンセを作り続けることでシンセが大好きになっていました」。10年以上の活動の集大成的な作品が、ラズベリーパイPico 2で動くシンセ「PRA32-U2」(最新バージョン1.1.0)です。2022年公開のArduino UNO R3用シンセ「Digital Synth VRA8-U」をベースに、コーラスとディレイ・エフェクトを搭載した同時発音数4のポリフォニック・シンセサイザーへと進化させています。PRA32-U2は、低コストな「PWM版」、高音質な「DAC版」、多機能な「パネル統合版(PRA32-U2 with Panel)」を選んで自分でシンセを作ることができ、Arduino-Picoで改造もできます。UART、MIDI制御も可能。Rubyで書かれたMIDIコントローラー「PRMC-1」も一緒に展示します。長い時間をかけて積み重ねられた技術の成果、ふくらみとひろがりのある音色は必聴です。

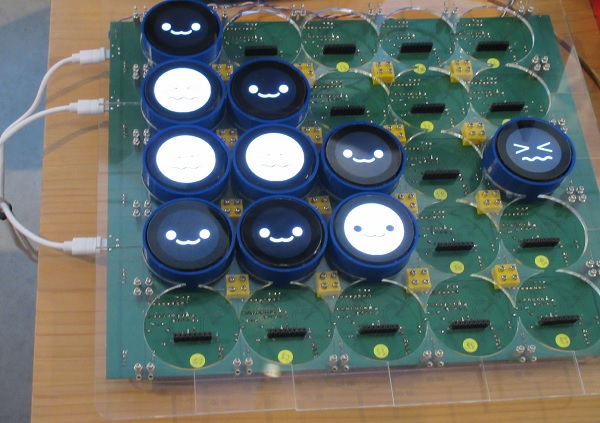

情碁――合同会社もっけ技研

囲碁のルールは案外とむずかしい。もしも碁石に表情があったなら〝死に石〟なんかがすぐにわかって囲碁がもっと楽しくなるかも?――という発想で作られたのが、サイバーセキュリティやIoTエコシステムのコンサルティング会社、もっけ技研さんの「情碁」です。円柱形の碁石の上部にはディスプレイがあり、笑顔/困り顔/死に顔などを表示します。これは、碁石を差し込む「碁盤モジュール」がCAN BUS上で数珠つなぎになっていて、碁盤に碁石を置くと下部のピンヘッダを介して「碁盤モジュール」および「ゲーム管理装置」と通信、ディスプレイの白と黒の色、表情が自動で切り替わる仕組みです。昨年の「情碁2024」からは碁石の打ちやすさが向上、表情が豊かになってAI制御されるなど、改良が加えられました。相手の次の打ち手に怯えて待ち受ける碁石の表情には、思わず「ガンバレ~」と声援したくなります。

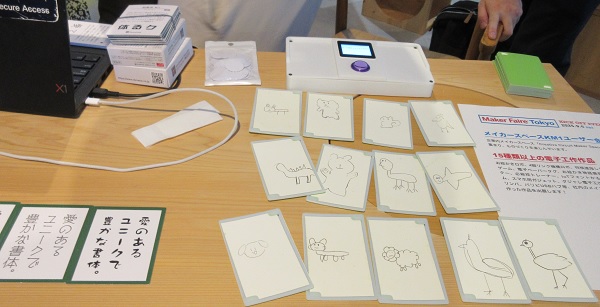

15種類以上の電子工作作品――メイカースペースKM1ユーザー会

企業内メイカースペース「Creative Circuit Maker Space KM1」に集まり、ものづくりを楽しんでいる「KM1ユーザー会」。今回は15種類以上の電子工作作品を出展予定で、そのうちの「IoTフォントかるた」と「お絵かき神経衰弱」がキックオフイベントで展示されました。両方の作品に共通しているのは、2枚のカードを並べてボタンを押すとアタリかハズレかを表示する判定器。IoTフォントかるたは、文字のフォントと名称を合致させます。これもむずかしいけれど、もっとむずかしいのがお絵かき神経衰弱。子どもたちが描いた動物の絵のカードを2枚選ぶのですが、絵柄が個性的すぎてどれがライオンでキリンなのかさっぱりわかりません。判定はハズレばっかりで。大人が困り果てる一方、なぜか子どもはすんなり当てるのだそう。会場ではその場で子どもたちにカードの絵を描いてもらい、同時にこのゲームで盛り上がってもらう予定です。

ラズベリーパイ用タッチパネル画面作成ツール「TOMATE」――Clues Inc.

Clues Inc.さんは、計測記録装置の設計・製造・販売をする会社。産業用の計測機を製作していた時、タッチパネル画面が必要になりました。外部に発注したところ、納期はなんと1年半後! 「それじゃあ、自分たちで作るか」と作成したのが組込み用タッチ画面作成ツール「TOMATE」です。Windowsアプリの「TOMATE」は、図形ソフトを使う感覚でタッチ画面を作成できて、すべての作画オブジェクトは座標、大きさ、押し時間、タッチ音などのほか、表示時・タッチ時の動作を設定できるスクリプト記述ができます。作った画面は簡単にラズベリーパイへアップロードが可能。市販のタッチパネルを搭載したラズベリーパイですぐに表示を反映できます。ないものをすぐに作って便利だからみんなも使ってみてなんて、最高ですね!

たくさんの展示を眺めるだけでなく、見て体験して、作った人とのコミュニケーションができるのがMaker Faireです。ちょっとした会話から生まれるアイデアの数々がMaker Faireを支えてきました。10月4日、5日には、東京ビッグサイトでみなさんと出会いましょう!

ただいまお得な前売チケットを好評発売中です。