宇宙から私たちにデータを運んでくれる「ARTSAT1: INVADER」(以下、INVADER)、その開発プロジェクトをのぞいてみよう。衛星の開発といわれても、なかなか具体的に想像がつかない。また、多摩美術大学の久保田さんといえば、ご存知のとおりパーソナルファブリケーションを牽引する一人。パーソナルファブリケーションと衛星開発の違いも聞いてみたい。今回の超小型衛星の開発はどのように進んだのだろうか?(大内 孝子)─ vol.1はこちら

INVADERの設計

JAXAが公募する相乗りに選定されたのが2011年11月。そこから、本格的に超小型衛星の開発が始まる。

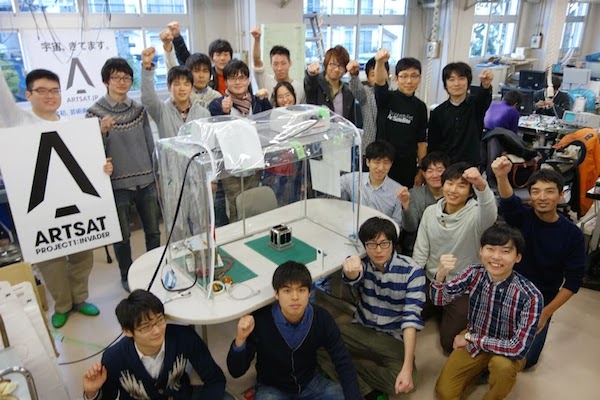

プロジェクトは、東大チームと多摩美チーム合わせて延べ70〜80人がかかわっているビッグプロジェクトだ。主に東大チームが機体開発、多摩美チームがミッション系および地上局と衛星の運用、(打ち上げ前から始まっている)作品制作を担当した。もちろん大まかな割り振りで、機体開発に携わった多摩美メンバーもおり、きっちり分かれているというわけではない。

いわゆる研究室の研究テーマではなく、メンバーは各自の研究室の卒論・修論もある中プロジェクトに参加している、「部活」のようなイメージだ。メインになっているのは3年生と修士1年生。4年になり、卒制の時期になると出て行って次の人が入るという感じで入れ替わり、コアとなるのは各大学5〜10人ずつ、約3世代に渡っている。それだけでなく、卒業後もそのまま残る人や卒業生(OBやOG)もいる。

具体的には、INVADERの設計はC&DH系・電源系・構造系・熱系・通信系・ミッション系の5つの系に分けて進められた。

C&DH系:衛星内部の健康状態を表すデータ(ハウスキーピングデータ)を管理し、地上からの命令を処理し、他のサブシステムに指示を出す部分。

電源系:衛星全体の電源管理を行う部分で、衛星の生命に関わる重要な役割を果たす。

構造系:衛星本体の外部・内部構造を扱う部分で、担当チームが行うのは、衛星構体の構想から発注まで「実際に衛星という形にする」過程で、多岐に渡る。

熱系:衛星内部の熱設計の部分。搭載部品には動作可能、保存可能な温度範囲があるため、衛星内部の温度をその範囲内に保つよう設計する必要がある。

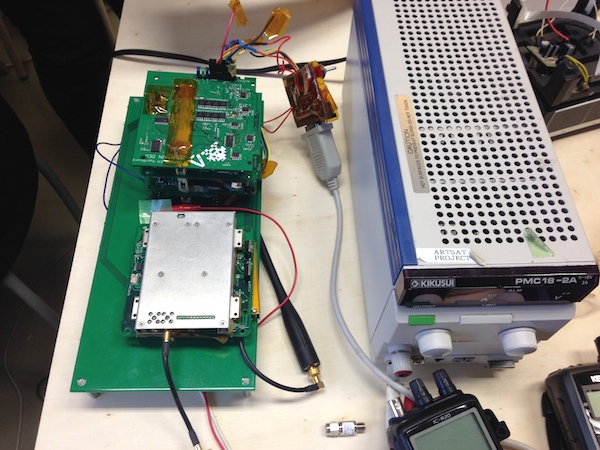

通信系:地上から衛星に指令を送ったり、衛星から地上に向けてデータを送るといった、衛星と地上との通信を行うための回路の開発や通信手順のプログラミングなどを行う。

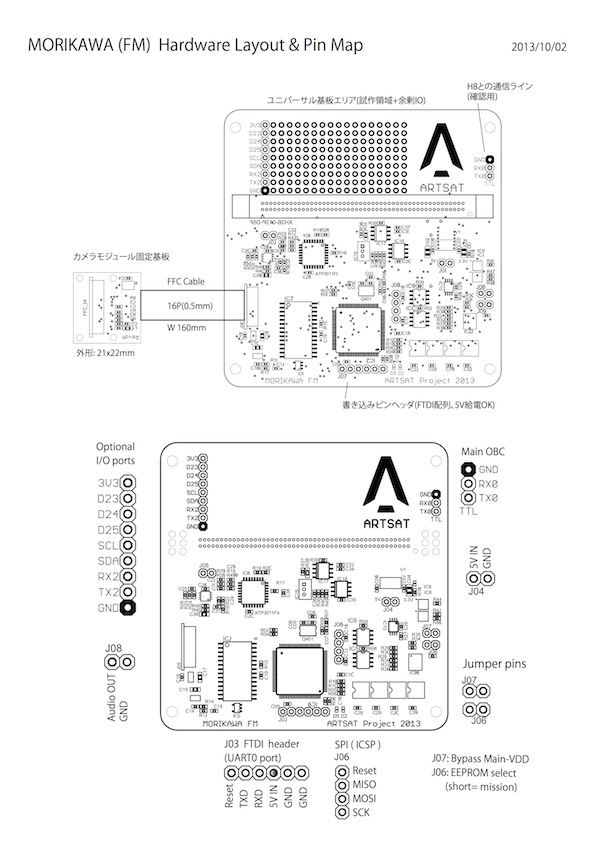

ミッション系:INVADER衛星独自のミッションを実現するための第三のOBC(MORIKAWA; Arduino互換のミッションOBC)に関連するハードウェアおよびソフトウェアの開発を行う。

プロジェクト立ち上げ時のメンバーは久保田晃弘さんと田中利樹さんの二人。そこで「まずは人を集めるところから」スタートした。「こうした超小型人工衛星を作るには10人、15人といった人数が必要です。そのため、まずチームを作るところからだったんです。今思えば、それが大変だったなと思いますね」と話すのは田中さんだ。田中さんは衛星の機体開発側のリーダー(プロジェクトマネージャー)としてプロジェクトに携わった。前述のとおり、衛星の機体開発は航空宇宙、電気電子、機械、精密、材料工学……とさまざまな分野にまたがっていて、開発の過程で横のつながりは不可欠だ。

プロジェクトのマネジメント

マネージメントする上で、必要な人間を集めるということはもちろん重要だ。そして、人が集まれば、今度はどう進めていくかということになる。全体のマネジメントにあたった久保田さんはこのチームをどう進めていったのだろうか。

当然、多摩美チーム側は「衛星を作る」ことは初めての体験となる。そのため、当初は田中さんから「衛星というのはこういうもので、こういうことができるんだ」ということを教えてもらいながらだったという。

こうした異分野が混成するプロジェクトの場合、たとえば機体を作る人は「作る人」で、作ったからこれを使ってと、作品制作チームはそれを使って作品を作るという、交わることのない縦の流れになりがちだ。それは、ときに「どうしてこんなこともできないの?」「どうして、これはこういうふうになるの?」といったトラブルを引き起こすことがある。コミュニケーションギャップから起こるこの手のトラブルを少なくするには、まず互いに互いを理解すること(しようとする姿勢)だ。

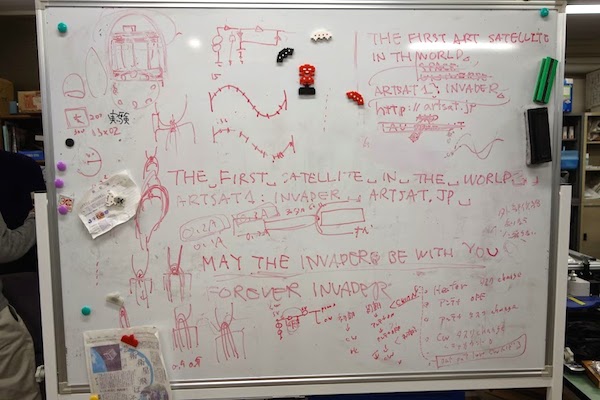

今回のINVADER開発プロジェクトの場合、当初から「衛星のこういう機能を使ったらこんなことができる」と双方でいろいろ話をしていたことが、あとになって効くことになる。また、2012年にICCで1年に渡る展示(シミュレーションデータを利用してARTSAT projectの構想を伝えるもの)を行ったことが大きい。こうした経験を経て、互いに相手のことをわかっていったのだ。

「機能を決めるまで、最終的にそこにいく過程をいろいろな分野の人たちで話をしたことが、非常に大事だったんじゃないかなと思います」と久保田さんもいうように、今回は、機体開発の部分で考えても幅広い横のつながりがあってはじめて実現し、さらに作品を制作する側の多摩美チームも含め、さまざまな分野からなるメンバーのコラボがうまく作用したといえるだろう。

段階的なプロトタイピングで完成に近づく

機体の開発は、パーソナルファブリケーションと同じようにプロトタイピングの繰り返しで精度を上げていく。

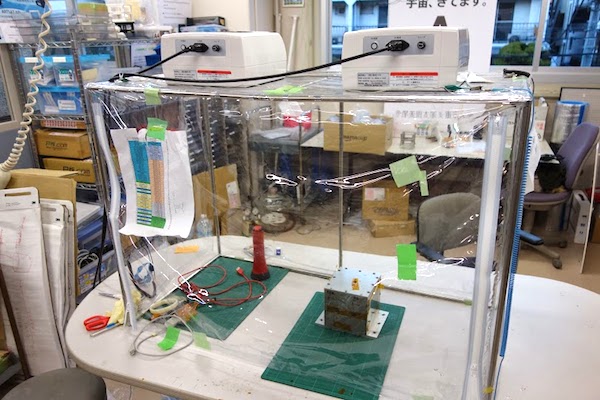

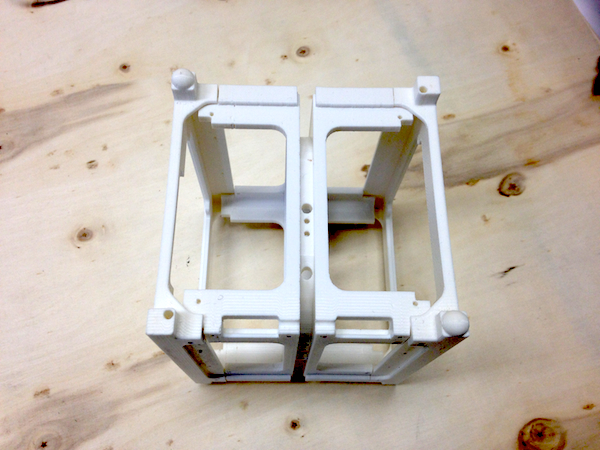

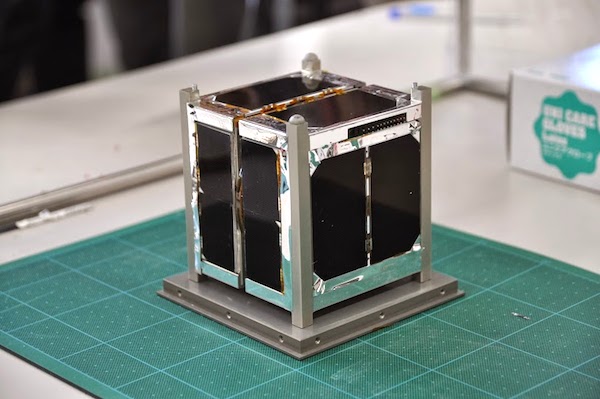

最初は、大きさにはこだわらずにブレッドボードで必要な機能を実装する。これはBBM(ブレッドボードモデル)といって、電気的に衛星の機能を確認するのが目的だ。次に、EM(エンジニアリングモデル)というフル機能モデルを作る。3Dプリンタで筐体の模型を作って、10cm角の大きさにその機能が収まるか確認する。この段階で振動試験や衝撃試験などの環境試験も行う。EMでうまくいくことが確認できたら、FM(フライトモデル)—すなわち、いま宇宙に行っているものと同じものを作る。

こうした衛星の段階的開発手法は、NASAがアポロ計画のときに生み出したもので、現在のスタンダードとなっている。NASAのそうしたマニュアルはPDFで入手することができる。

しかし、マニュアルがあるからといって、それをひも解き実際の現場で活用するには、知力と根気と時間が必要だ。そういう意味で、田中さんが学んだ中須賀研には研究室としてそのノウハウがあった。彼らは、とにかくあらゆることをドキュメント化する。毎回ミーティングの議事録を取って、情報を属人的にしない。ここが重要で、人が入れ替わることができないと、ビックプロジェクトはやがては破綻してしまう。この部分も含めたさまざまな衛星開発のノウハウを田中さんが持っていて、それをINVADERのメンバーに共有できたことが大きいと久保田さんも言う。

パーソナルファブリケーションの文化とは異なる

DIYで同じ1点ものを作る、プロトタイピングを用いるという意味では、衛星開発はパーソナルファブリケーションと近いのかもしれない。しかし、異なるところも多い。「属人的にしない」という点。パーソナルファブリケーションでは「自分が欲しいものを作る」「自分がおもしろいと思うものを作る」ということが多い(もちろん、データを公開することでそれが社会化したり製品化していくが)。

もう1つ異なる点として忘れてはならないのは、「衛星は宇宙に行くもの」だということ。パーツを買ってきて組み立てて、動いたからOKではない。1つ1つにJAXAとNASA(今回相乗りするロケットの主衛星はNASAが開発する)の安全審査が必要なのだ。使っていい素材かどうか、真空になるとどうなるのか、熱収支はどうなっているのか、あるいはネジなどのパーツにしても、そのネジの品質保証書を出し、安全審査を通す必要がある。これは、自分たちの衛星のためのものというよりも、万一何かがあっても他の衛星に迷惑をかけないための審査だ。次回に後述するMORIKAWA(Arduino互換ボード)にしても、こうした安全審査を1つ1つ通す必要があったのだ。

いまの私たちの感覚では「トライ&エラーで作っていく」ことが割と普通のことになっている。うまくいかなかったら直して、機能を見直して、改造していく。ウェブサービスもそう。正式リリース前のβ版、あるいはサービスイン以降も機能がアップデートされていく。いつの間にかそうした感覚が当たり前になっているが、今回のような衛星開発プロジェクトはその「アンチ」といえるだろう。前述のように、プロトタイプを繰り返し、トライ&エラーで作っていくのは同じだが、JAXAに渡した(打ち上げの1ヶ月前にはフライトモデルを渡す)ら、もちろん、軌道に乗ってしまったらもう二度と修理も改良もできない。CubeSatのような衛星ではソフトのバージョンアップすらできない。「そこがやっていておもしろいところ。大規模な製品開発と同じですね。商品を作るときは、たとえばあるものを作ったら、それをいきなり10万台量産したりする。そのときに何かミスがあったら終わりですよね。そういう製品開発の厳しさに近いんだと思います」(久保田さん)。

振り返って田中さんが話してくれたのは、他の衛星に比べれば、衛星の性能自体は技術的にはそこまで難しいものとはせず、むしろ多摩美の人たちのアイデアをあまり技術的な挑戦はせずにどう実現するかを工夫したということ、あまり難しくない技術でもできることでおもしろいことを多摩美の人と一緒に探して作ったという感じだったと。

「人工衛星を作るときは、最初にすごくしっかりした設計をして、その通りに作っていかないと開発的にも出戻りが起きたりしてしまう。そのため、普通はあまりそういうことはしないんですが、一緒に作っていくと、『こういうことができるならこういう機能を付け加えてほしい』とか、どうしても、途中からよりおもしろい発想が出てくる。今回は新しいことであったり、おもしろいことをやるということ自体がこのプロジェクトの目的だったので、開発の中盤でも何とか工夫してそれに応えるようにしたのは、衛星を作った側として努力した点だったのではないかと思います」(田中さん)。