多様性の時代と言われる今、必然的にニッチ化するユーザーのニーズにどう応えていくかは大きな課題だ。そこには従来とは異なるサービスデザインの考え方が必要なのではないか。

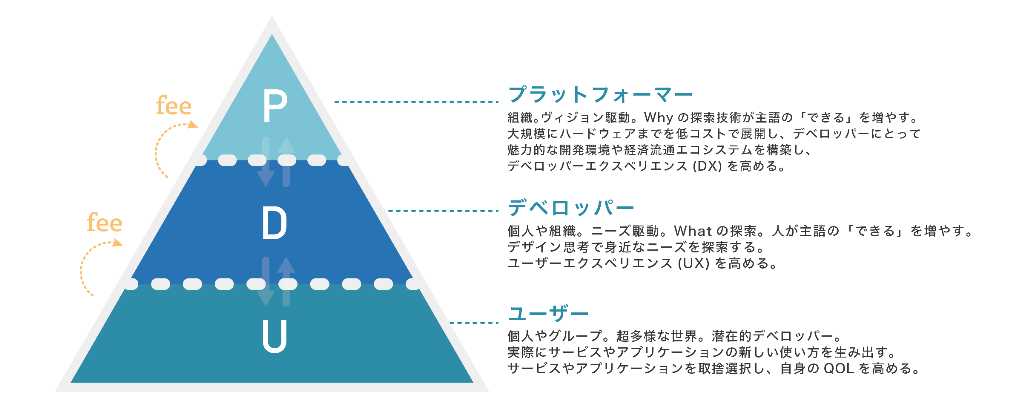

「P(プラットフォーム)」「D(デベロッパー)」「U(ユーザー)」という階層モデルで新たなサービスデザイン論を打ち立てようとしている渡邊恵太氏(明治大学学総合数理学部 准教授)が、3月に「さようならメインストリーム〜解なきダイバーシティ時代」と題して、プロトタイプ展およびカンファレンスを行った。

主催の渡邊恵太氏(明治大学学総合数理学部 准教授)。専門はインタラクションデザイン研究。企業との共同研究や議論の中で感じた課題感を整理するものとして「PDUモデル」を提案する

PDUモデル:プラットフォーマー(P)、デベロッパー(D)、ユーザー(U)の関係性[/caption]

PDUモデル:プラットフォーマー(P)、デベロッパー(D)、ユーザー(U)の関係性[/caption]

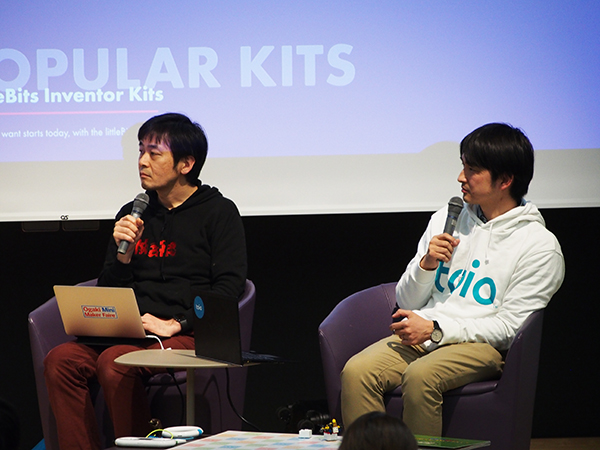

カンファレンスでは、日本においてプラットフォーマーとしてサービスを運営する企業のCEO/CXO、企業の中で自社とエンジニアコミュニティをつなぐ活動をしているエンジニア、デベロッパーエクスペリエンスを研究テーマの1つとする研究者らが登壇。デベロッパー、ユーザーとどう向き合っているかなど、現状についての課題感を共有した。

本稿では、渡邊氏、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの田中章愛氏、情報科学芸術大学院大学[IAMAS]の小林茂氏によるセッションを取り上げる。ハードウェアとプラットフォームをテーマに、特に田中氏がプロジェクトリーダーとして世に送り出した「toio」を1つの事例として、議論が進んだ。

左:小林茂氏(IAMAS)、右:田中章愛氏(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)

ロボットトイ「toio」はなぜ白い四角のキューブなのか?

話はまず、toioが生まれた経緯から始まった。

toioはキューブ型のロボットトイを使った「遊びプラットフォーム」。ロボットは専用のマットで取得する位置情報で動かすことができ、ゲームを楽しんだり、自分でゲームを作ったりできる。2018年1月にソニーのスタートアップ支援プログラム「SAP」からクラウドファンディングを使った先行予約販売で発売された。当時から待たれていたのだが、いよいよ3月20日に一般販売が開始した。

田中章愛氏はもともとロボットの研究者として、ソニーの研究所の中でメカ設計やハードウェアづくりに従事。その後、スタンフォード大学への留学を経て、2014年からはソニーのスタートアップの創出と事業運営を支援するプログラム「SAP」(現在は「SSAP」に改称)の立ち上げに関わり、クリエイティブラウンジというファブスペースを作るなど、オープンイノベーションを推進する活動も行う

ロボットの研究者がロボットのおもちゃを作るというのは不思議な話ではないが、通常、ロボットというと人型であったり、犬や猫など身近な動物の姿を模した形であることが多い。しかしその点、toioはシンプルなキューブ型だ。これは、toioをプロジェクトの立ち上げから一緒に作ってきたアンドレ・アレクシー氏らと議論を重ねた結果だった。

田中:この白いキューブ型のロボットを見ていただくと、いまクマの人形が乗っていますけど、これを見て「白いキューブ型ロボットですね」という人は少なくて、「これはクマですね」と言うと思います。何が言いたいかというと、白いロボット自体は縁の下の力持ちで、上に乗っているモノが主人公になる。白いキューブは上にモノを乗せた段階で存在しなくなることを目指しています。テレビでいえば液晶そのものですし、スマートフォンでいえばスクリーン。ロボットなんですが、存在が消えることを目指してこういうデザインにしています。

ロボットトイを使って遊ぶ子どもの気持ちになると、やはり自分が遊びの中心としてヒーローになりたいのではないか。それを実現するにはどうすればいいかと考えたとき、当然、格好いいロボットをデザインして売るという方法もあるが、人によって好みは違うし遊び方も違うので、むしろシンプルな動きの要素だけを作ったほうがいいのではないかということ。

もちろんハードウェアに付き物の製造コストの問題も大きかった。カッコいいロボットを作ろうとすると金型の種類が増えそれだけコストがかかる。共通要素をシンプルにまとめることで安くおさえることができる。

そうして、プラットフォームを作ろうと最初から意識していたわけではないが、多様なニーズを汲み取るための対応であったり、コストであったり、アップデートできる遊びを追求する中、「そういった目的のほうから、だんだん手段としてのプラットフォームになってきた」(田中氏)ということ。

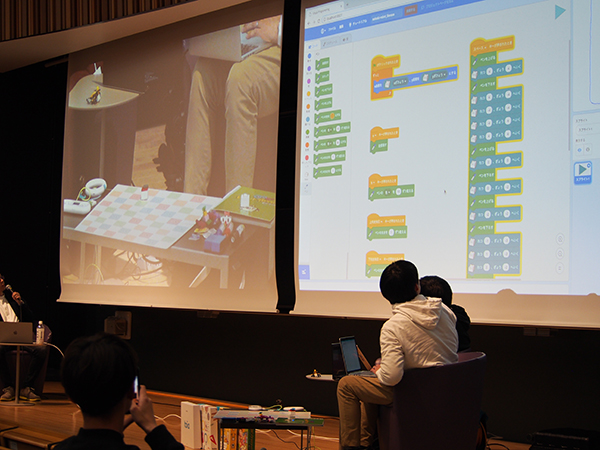

toioをプログラムでリアルタイムに動かすデモ

toioをプログラムでリアルタイムに動かすデモ

だが、何をするものなのか、何ができるものなのか。そもそも、どういうお店のどういう場所で売る商品なのか。「プラットフォームとしてのロボット」をユーザーに伝えるのは難しい。そこで、遊び方を伝える意味で一般発売時に揃えたのが専用タイトルだ。

5つのゲームが遊べる『トイオ・コレクション』、プログラミングをゲームで学べる『GoGo ロボットプログラミング〜ロジーボのひみつ〜』。それに、ユーフラテスとコラボした『工作生物 ゲズンロイド』。ユーフラテス以外にもさまざまなクリエイターとのコラボを計画中だ。

makezine.jpの取材で先行予約段階のtoioを見ていたという小林氏は、発売されたtoio、そのパッケージタイトルを見て、周囲のクリエイターやアーティスト、デベロッパーが「悔しい」「自分も関わりたい」と言っていたことをあげる。

小林:技術的にも非常によくできていて、個人ではできないレベルだと感じたからだと思います。自分でもできると思えば使わなくていいやとなってしまうので、プラットフォーマーの魅力がまったくないわけです。クリエイターやアーティストがこれは自分じゃできない、ぜひコラボレーションしたいと思う。それくらいの魅力がプラットフォームにあるかどうかがすごく重要なんじゃないかなと思いますね。

「これ、やりたかったな」「これを使って何か自分も表現したい、伝えたい」というのは、まさにデベロッパーエクスペリエンスにつながる部分だ。

ハードウェアをプラットフォーム化する難しさ

一方で、ロボットのプラットフォームを一般向けに打ち出していくとき、ソフトウェアでプラットフォームを運用する以上に難しい部分があるのではないか。もちろん、1つに先ほど田中氏も要因の1つとして上げたハードウェアならではのものづくりの難しさがある。そこを乗り越えたとして、どういう壁があるのだろうか。

小林氏から、ハードウェアのプラットフォームとしてこれまであったいくつかの事例の紹介があった(ここではごく一部の紹介しかできないが、小林氏のこの資料はWebで公開されているので、詳しくは#PDUデザイン ハードウェアとプラットフォームを参照してほしい)。

1つ大きなポイントとして、企業の中でどう継続するかという点がある。

小林:もともと事例の数がそんなに多いわけではないので、何がうまくいくかいかないのかというのをうまく類型化するのは難しいのです。社会のいろいろな状況とも絡んでいますし。ただ、Little BitsのbitLab、このハードウェア版のApp Storeというコンセプト、僕は非常に好きだったのでうまくいかなかったのは残念ですし、どこがどうしてうまくいかなかったのかというのは、研究者の視点できちんと見ておかないといけないところだと思っています。

その中でもうまく継続している例として、コルグの「logue SDK」がある。コルグの製品をハッカブルにする、いろいろ手を加えることができる仕組みだ。

GitHubに公開されているSDKを使ってエフェクトの部分を自分で書いて本体に送り込むことができたり、GitHubやWeb、フォーラムで自由に公開できる。いいものができたらコルグのWebサイト上で取り上げる可能性もあるという。

ただ、小林氏は「それが企業にとってどういう価値を生み出しているのか、それをどうやって測定するんだろうか。どういう指標があるのか、というようなところは研究すべき」とする。

小林茂氏はツールキット「Gainer」や「Arduino Fio」の開発、関連書籍の執筆、Ogaki mini Maker Fairをはじめとするさまざまなオープンコミュニティ活動の他、ものづくりスタートアップのための契約ガイドライン策定なども行っている

小林茂氏はツールキット「Gainer」や「Arduino Fio」の開発、関連書籍の執筆、Ogaki mini Maker Fairをはじめとするさまざまなオープンコミュニティ活動の他、ものづくりスタートアップのための契約ガイドライン策定なども行っている

確かに指標の持ち方はそのプラットフォームの核になるものであり、企業体で行う場合、そこは重要になる部分だろう。プラットフォームの信頼性に直接影響する。いかにも存続しなさそうな立て付けでは、誰も乗ってくれない。

また、渡邊氏が指摘するのは、インターネットの普及によりB2BからB2Cへ移行できる可能性が開けたことだ。インターネット上のツールをうまく使うことで、デベロッパーを巻き込みやすくなるはずだ。

渡邊:GitHubなどのように、技術情報やサンプルコードもインターネットで共有できるようになったというのは、新しい多様性を生み出すためのポイントになる気がします。昔のように「メールでお問い合わせをいただいたらダウンロードURLを送ります」というのはほとんどB2Bの関係でしかないわけですが、インターネットがあるおかげで、Cまでいける可能性が出てきたということは言えると思います。

ハードウェアを「作って売る」だけではダメな時代

自身も起業し、Webmoというプロダクトを発売している渡邊氏は、ハードウェアをただ売るだけのモデルではやはりダメだというのが実感してあると言う。

toioの勝算、戦略として具体的なロードマップはどう考えているのだろうか。

田中:toioのチームごと、プレイステーションの会社に移りましたが、その理由はまさに作るだけではなくて売るところを含めて、いかにしっかり会社として支えるかという、そこの判断を経営陣と一緒にしたからです。ソニーグループの中でもプラットフォームビジネスの経験が長いプレイステーションのノウハウをつぎ込んで、販売網とかモノを売るという部分で、販売サポートも含めてしっかりやっていく。単に大量に売ればいいというものじゃなくて、プラットフォームとして育っていくようしっかりサポートするぞ、と。そこも含めて体制を作るという意味で。

その上で、創意工夫して遊んでほしいという気持ちはあるが、まずは普通に遊べる、遊んでいるうちにここをいじればいいんだなというポイントがわかるような緩やかなガイドを遊びの中に盛り込んでいく。実は、そこにもゲームの組織にジョインしたメリットがあるという。

田中:ゲームの専門家とも日々話していますが、たとえばゲームにおける彼らのチュートリアルのノウハウは非常に高いんです。いきなり、ユーザーに全機能を開放して自由に使ってもらうのも大変なので、ある程度ガイドしながら遊び始めたり、ステージを進められるように。助走するところはしっかり作っていって、最後は、オープンワールドじゃないですけど、なんでもできるみたいなところに持っていくということは考えています。

最後に、ハードウェアのこうしたプラットフォーム的な動き、それを盛り上げていくために必要なポイントは何か。

渡邊:PDUモデルで考えてみると、toioの場合、Pはtoioで、Dとなる子どもたちが遊んで創意工夫する。そうすると、Uは誰なんだろうということになります。Uが自分自身で友達と遊ぶというのもそうだとは思いますが、新しいゲームを作りましたとなったら、それをたとえばアメリカの誰かに届けたいとか、別のユーザーがいるような気がするんですよね。そういうApp Store的なことはできないのかな、と。ポイントやダウンロード数でもいいかもしれない、たとえばおもしろいゲームを作って、それが世界で10万人が使ってくれていて、それがモチベーションになって、次はもっとおもしろいものを作ってやるぞと、子どものクリエイティブエクスペリエンスが上がっていくみたいなことができるとすごく広がっていくのかなと感じました。

小林:ぜひそうなってほしいなと思っています。何回もピボットを繰り返して最終的にたどり着くのだと思うんですが、アプリとかを通じてつながる、クラウドにつながるという意味だけじゃなくて、遊び方自体もつなげるような仕組みができるといいなと思うんです。今、渡邊さんが指摘されたように、誰かが作って他の人に渡したいというとき、UnityとかWebGLだったらURLを送れば誰でもできる。toioの場合、もちろん上に乗せるものは物理的に転送できないにせよ、何が乗っても成り立つのであれば、そこはレゴなど自分の手元にあるものでよくて、プログラムだけ伝えることができればいいと思うんですよね。たとえば、Bluetoothでつながるキット一式を持っていてScratchでゲームを作ったというとき、受け取る側が持っていないとなると、それで話が途切れてしまう。そういうところをつなげて展開できるようになるといいのかなと思います。

田中:今は、そういう意味ではtoio専用タイトルは専用マットや各種部品などハードウェアも含めてカートリッジまで製造させていただいているのは提携しているクリエイターさん・パートナーさんだけになっていますが、ビジュアルプログラミングなどでつくったプログラムはデータで共有できます。また、キューブ型ロボットの上にのせるものに関してはユーザーに開放されています。ここに関しては今レゴジャパンさんともコラボしていてレゴブロックを載せて動かすことができるので、我々もレゴを使った事例なども紹介していきたいですし、レシピのようなものをユーザーのみなさんに共有していただくというのもあると思います。『工作生物 ゲズンロイド』というタイトルの型紙はPDFでダウンロードできるようになっています。汎用品はレシピや型紙で対応できるんですが、ハードウェアの悩みとしては、ユーザーの手元にある素材が一定と限らないので、その点はブロックや紙など汎用性を重視しつつ、ユーザーが気軽に独自の作品を作りやすく共有しやすい、さまざまな方法を検討しています。また体験としてはハード・ソフト両方が絡んでいるので、その体験と作り方・使い方が的確にわかり伝わるような情報共有方法やインフラをどう構築していこうかというのは、まだ模索しているところです。

コンピュータやインターネットが入ってきたことによりハードのとらえ方も変ってきた。「ハードだけじゃ売れないからプラットフォームだ」という単純な話ではなくて、ハードを含めて多様化を許容する環境をどう構築できるのか、議論は始まったばかりだ。