本記事は、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)に寄稿していただきました。

「DIY」(大文字で、ハイフンでつながれて、カッコで括られた “Do-It-Yourself”)という表現が初めて登場したのは、1912年に発行された『Suburban Life』に掲載されたホームデコレーションの記事であった[1]。『郊外生活』と名付けられたこの雑誌は、家の建て方や飾り方といった、いわゆる日曜大工のような初心者向けのコンテンツを提供することを目的とした、まさに「Make:」誌の元祖のような内容のものだった[2]。その後、この「DIY」の文脈を生活の中に根付かせたのは、1914年から1945年にかけての2つの世界大戦であった。日常的に資源が不足し、男性が家庭から離れたこの時期に、女性が自分の手で日々のトラブルに対応し、家庭を維持修繕していくことは、必要であることを超えて必然となっていった。

1950年代になるとDIYは、家の改修や工芸品の制作を通じて多くの人の生活の中に拡がっていき、「自分でつくる」ことを通じて、工業社会における大量生産と大衆文化に抗う人も増えてきた。60年代には環境意識の高まりとも呼応し、1968年には、今では半ば伝説化した『ホールアース・カタログ』が、当時29歳のスチュワート・ブランドによって創刊された。このカタログのサブタイトルであり、スローガンが「ツールへのアクセス」であったことは重要だ。この時代、DIYの実践に必要不可欠な「ツール」が、いわゆる道具という概念を超えて、物質的なもの、非物質的なもの、小さいもの、大きいもの、目に見えるもの、見えないものまで、さまざまなものへと拡張されていった。当時生まれたマイクロ(パーソナル)コンピュータが、思考を拡張するための道具と呼ばれたことも、今や懐かしい。

そして1976年には、オルタナティヴ・テクノロジー(代替技術)をテーマにした雑誌「アンダーカレンツ」の内容を編集した画期的な本『ラジカルテクノロジー』が出版される(1966〜69年に存在したコンピュータ・アート集団CTGのメンバーであった槌屋治紀の翻訳による日本語版が、1982年に出版されている[3])。『アンダーカレンツ』のスローガンは「ラジカルサイエンスと市民の技術」であり、前回の連載で「DIYを突き詰めていくと、それはやがてラディカリズムに至る」と書いた理由のひとつがこの本にある。この本の「まえがき」にもあるように、「ラジカル」とは<根源へと向かうこと>であり、「ラジカルテクノロジー」は現代社会における技術の役割を根本的に再検討することを意味していた。その具体的な項目をあげれば、

・工業社会に対する批判

・カウンター・カルチャー(対抗文化)

・エコロジー

・第三世界

・アナルコ(無政府)・ユートピアンの伝統

であり、政治的には(当時の)左翼的理想主義に根ざしていたといえる。しかしながら、そこから生まれた問題意識は、以下のように今なお普遍的なものである。

・技術を主体的にコントロールすること

・人間の活動に対する物理的・生物学的制約の認識

・グループによる自治、下からの管理を重視する社会構造

・生活と技術における単純さと質素さへの志向

・商品に媒介されるのではなく、生産による直接の満足

・教条的ではなく、探索的(exploratory)な理論の応用

・思いも寄らない(unlikely)ところから進んで学びとること

全体は大きく6つのテーマ=ビジョンからなる。

1. 食糧:集団農場

2. エネルギー:地下にある工作室

3. シェルター:オートノマス・ハウス

4. オートノミー(自治):オートノマス・テラス

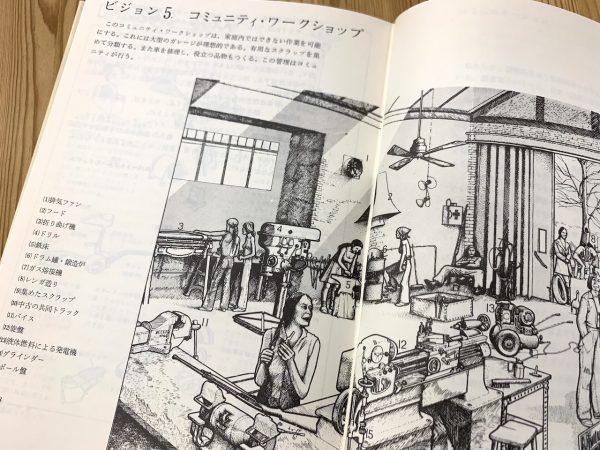

5. 材料:コミュニティー・ワークショップ

6. コミュニケーション:コミュニティ・メディア・センター

それぞれのビジョンは、クリフ・ハーパーの精緻で印象的なイラストレーションによってビジュアライズされ、そこにインターネットやスマートフォン、デジタルファブリケーションやドローンを加えれば、それらは今日の「メイカー」のライフスタイルに、そっくりそのまま重なってくる。

実際、『ラジカルテクノロジー』の出版40周年を記念して、2016年の9月2〜4日、「ラジカルテクノロジー再訪(ラジカルテクノロジー2.0)」と題されたカンファレンスが開催された。会場はイギリス西部のブリストル大学、参加者は約150人。過去40年間のテクノロジーに対する考え方や、人々の態度の変化を再考しつつ、これからの数十年のための教訓を議論することを目的としたこの会議における講演や、同時開催されたクリフ・ハーパーの展覧会のアーカイヴが、ウェブ上に残されている。

今日のDIY文化を考える文脈にはさまざまものがあるが、「DIY」の誕生から100年以上を経た今日、自分の手で人工物を共創したり、ものを具現化することへの関心はますます高まっている。同時に通信ネットワークとメディアは『ラジカルテクノロジー』における自律性と共生性の主要なテストケースにもなった(共生性というと、多くの人はさらにイヴァン・イリイチを思い起こすかもしれない)。70年代当時、テクノロジーが本質的にラディカルなものなのか、あるいは本質的に抑圧的なものなのかをめぐって、多くの議論が行われた。その背後にあるのは、「メディアはメッセージである」というマーシャル・マクルーハンの主張であるが、今日のSNS、特にその時間による変化(ライフサイクル)を考えれば、事態は遥かに複雑で深刻である。

DIYの思想は、単なる手仕事の再発見や、人間の身体感覚に訴えるデザインプロセスの重要性の再確認のみならず、広告によってドライヴされる大量消費と、その結果必然的に生じる資源枯渇に対する批判を含んでいた。さらにもうひとつ、DIYの思想の大きな特徴といえるのが、そこに消費者、そして「ユーザー」なるものが「存在していない」ということである。

「ユーザー」は、Apple社やドナルド・ノーマンのような認知工学の研究者が80年代に提唱した「ユーザー中心設計」のように、エンジニアやデザイナー特有の楽天主義的なHCI(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)の世界で、「インターフェイス」と共に重要な役割を果たしてきた概念である[4]。ここでのユーザーは、文字通り与えられた機器やツールを使用する人、という意味だけでなく、デザインの優劣を判断する「認知的エージェント」という意味も持っていた。

HCIという分野に限らず、こうした人間科学、社会科学的な言説には、そのコミュニティーにおける制度化されたレトリックというものが、必ず含まれている。「ユーザー」(さらに最終的に使う人であることを強調した「エンドユーザー(末端消費者)」)という概念も、自然物のようにHCIの研究対象として最初から含まれていたものではなく、研究者のコミュニティーが人工的に作り上げたものである。HCIのコミュニティにおいて、それまでの「オペレータ」や「プログラマー」に代わって「ユーザー」という概念が必要となった大きな理由は、その学問対象が、商品を購入してくれる消費者であり、さらにその消費者を「エンパワーする(力を与える)」という、一見倫理的で道徳的に聞こえるが、実は凡庸なレトリックを用いたかったからである。

例えば、1987年に出版された最初の『Apple Human Interface Guidelines』は「A view of the user(ユーザー側の視点)」と題されたテキストから始まる。そこではプログラマやキットの終焉と、コンピュータはタスクやジョブを行うツール、つまり仕事を終わらせるための道具であることが、明確に宣言されている。

Not very long ago, most users of personal computers were also programmers. In fact, many of them were computer builders as well, because personal computers were available only as kits. Today, most personal computers are seen as tools that magnify a person’s ability to perform all kinds of tasks that were formerly done without computers. The Apple Desktop Interface provides a consistent and familiar computer environment in which people can perform their many tasks. People aren’t trying to use computers — they’re trying to get their jobs done.

(少し前までは、パーソナル・コンピュータのユーザーのほとんどはプログラマーでもありました。パーソナル・コンピュータは組み立てキットでしか手に入らなかったので、彼らの多くはパーソナル・コンピュータの制作者でもありました。今日では、ほとんどのパーソナルコンピュータは、これまでコンピュータなしで行われていた、あらゆる種類の作業を行う能力を飛躍的に向上させるツールとみなされています。Apple Desktop Interfaceは、人々がさまざまな作業が行えるように、一貫して使い慣れたコンピュータ環境を提供します。人々はコンピュータを使おうとしているのではなく、自分の仕事を終わらせようとしているのです。)

また、その後の、例えば2005年の版のイントロダクションの冒頭には、ユーザーという単語が5回登場する。

Apple has the world’s most advanced operating system, Mac OS X, which combines a powerful core foundation with a compelling user interface called Aqua. With advanced features and an aesthetically refined use of color, transparency, and animation, Mac OS X makes computing even easier for new users, while providing the productivity that professional users have come to expect of the Macintosh. The user interface features, behaviors, and appearances deliver a well-organized and cohesive user experience available to all applications developed for Mac OS X.

(Appleには世界で最も先進的なオペレーティングシステムであるMac OS Xがあり、パワフルなコア基盤とAquaと呼ばれる魅力的なユーザーインターフェイスが組み合わされています。先進的な機能と、色、透明度、アニメーションの美学的に洗練された使い方を備えたMac OS Xは、プロのユーザーがMacintoshに期待するような生産性を提供しながら、初めて使う人にもコンピューティングをより簡単にします。ユーザーインターフェイスの機能、動作、外観は、Mac OS X用に開発されたすべてのアプリケーションで利用できる、整然としたまとまりのあるユーザー経験を提供します。)

太字指定は本稿筆者による

「CHI(Conference on Human Factors in Computing Systems)’90」会議で、MITコンピュータ科学研究所所長のマイケル・ダートウゾスが行った基調講演[5]には、

Let us then ask what we should do in tomorrow’s user interfaces to increase productivity and empower people, as the theme of this conference charges. In simpler terms, let us turn our attention on what we can do to help ordinary mortals who are trying to get a job done in spite of the well meaning efforts of hardware and software designers and managers. I, for one, believe that we can do a great deal and can improve immensely human-computer productivity.

(この会議のテーマにあるように、生産性を向上させ、人々をエンパワーするために、未来のユーザーインターフェースが何をすべきかを考えてみましょう。もっと簡単に言えば、ハードウェアやソフトウェアの設計者や管理者にとって意味ある努力とは別に、仕事をこなそうとしている普通の人間を助けるために何ができるか、ということです。私個人としては、人間=コンピュータの生産性を、飛躍的に向上させることが可能だと信じています。)

という一節がある。パーソナル・コンピュータの販売の際によく用いられる、この「ユーザーに力を与える(Empowering Users)」[5]という物言いは、「エンパワーメントによる進歩は善である」という、リベラルでヒューマニズム的な価値観に根ざしたものとされている。しかし、Apple社のような典型的なコンピュータ企業における、より支配的なレトリックは、生産性を向上し、社会を変革する力を持つ(という幻想をユーザーに与える)技術開発を賞賛することである。逆に、その商品を末端で実行するユーザーに対する配慮が足りず、満足度が低くなると、ユーザーが怒ったり、怖がったり、欲求不満になり、せっかくの幻想が消えてしまう(ことで消費されなくなる)ので、それは避けなければならない。

ユーザーに「力を与える」というレトリックは、それ自体が勝ち組、負け組のようなパワーゲーム的な価値観を含んでいる。力を与えられた人は、自由になることもあるが、それよりもむしろ権威的になりがちで、コンピュータによって「エンパワーされた進歩人は優れている(使いこなしていない人は劣っている)」というエリート主義や優生思想にも陥りやすい。また、商業主義の世界では当たり前のことであるが、こうしたレトリックは商品をより多く販売するためのものであり、それが目指す未来は、(すでに多くの商品を販売している企業にとっては)現在と変わりなく、自社の商品がたくさん売れ続けている「同じ」社会でもある。消費者としてのユーザーは、企業から見れば、商品をたくさん購入してくれる(そして廃棄する)社会を実現するために必要不可欠な、生産性の高い道具である、といういいかたもできるだろう。

また、ユーザーに力を与えるとされている今日の情報機器商品の多くは、使いやすくて美しい、という幻想を振り撒きながら、修理したり改造して末長く使い続けようと思ったときには、ユーザーがその内部にアクセスすることをますます拒むようなものになっている。代わりにアクセスされているのは、ユーザーの個人情報である。ツールへのアクセスは、いつのまにかユーザーへのアクセスに取って代わられてしまった。

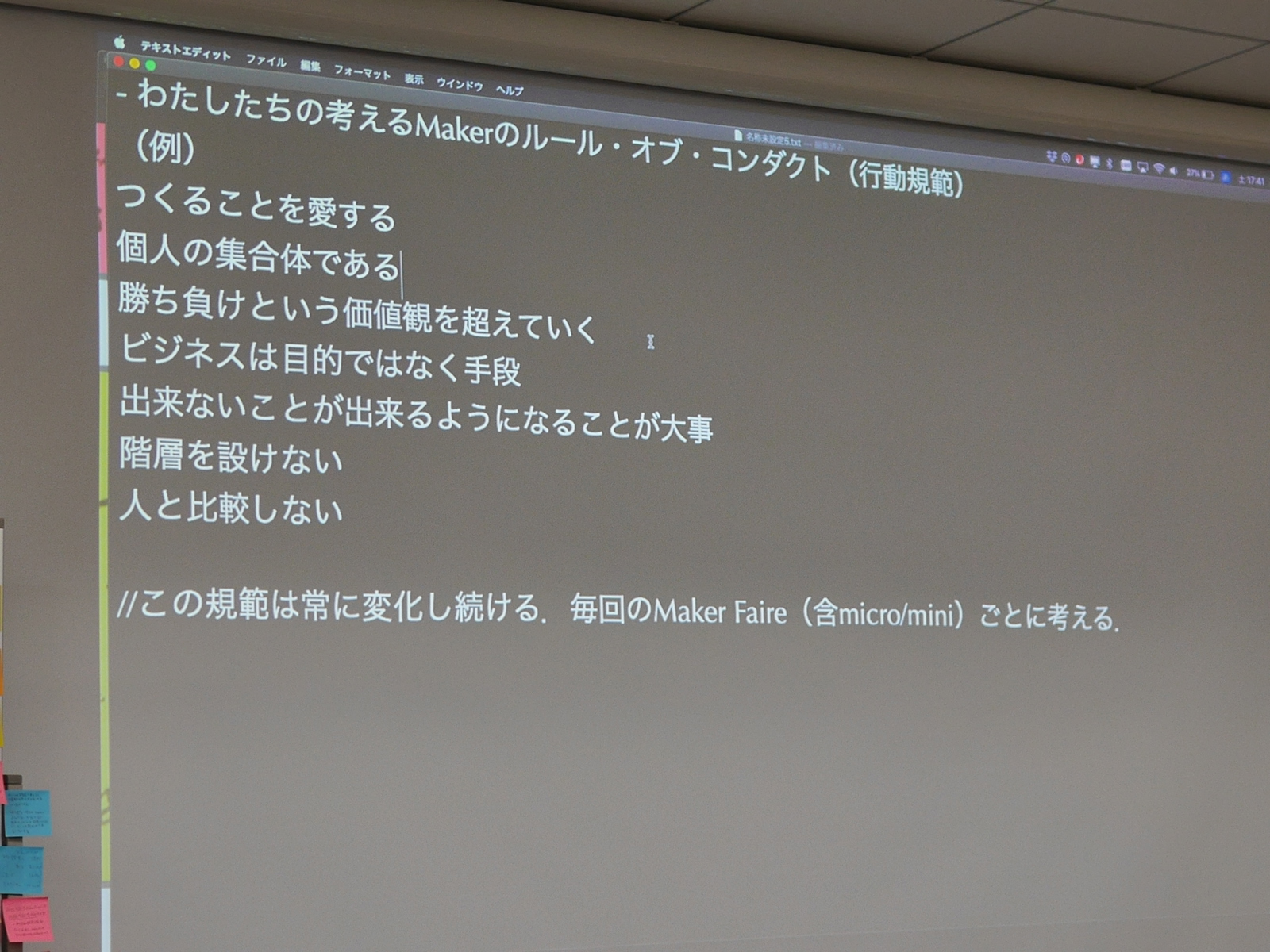

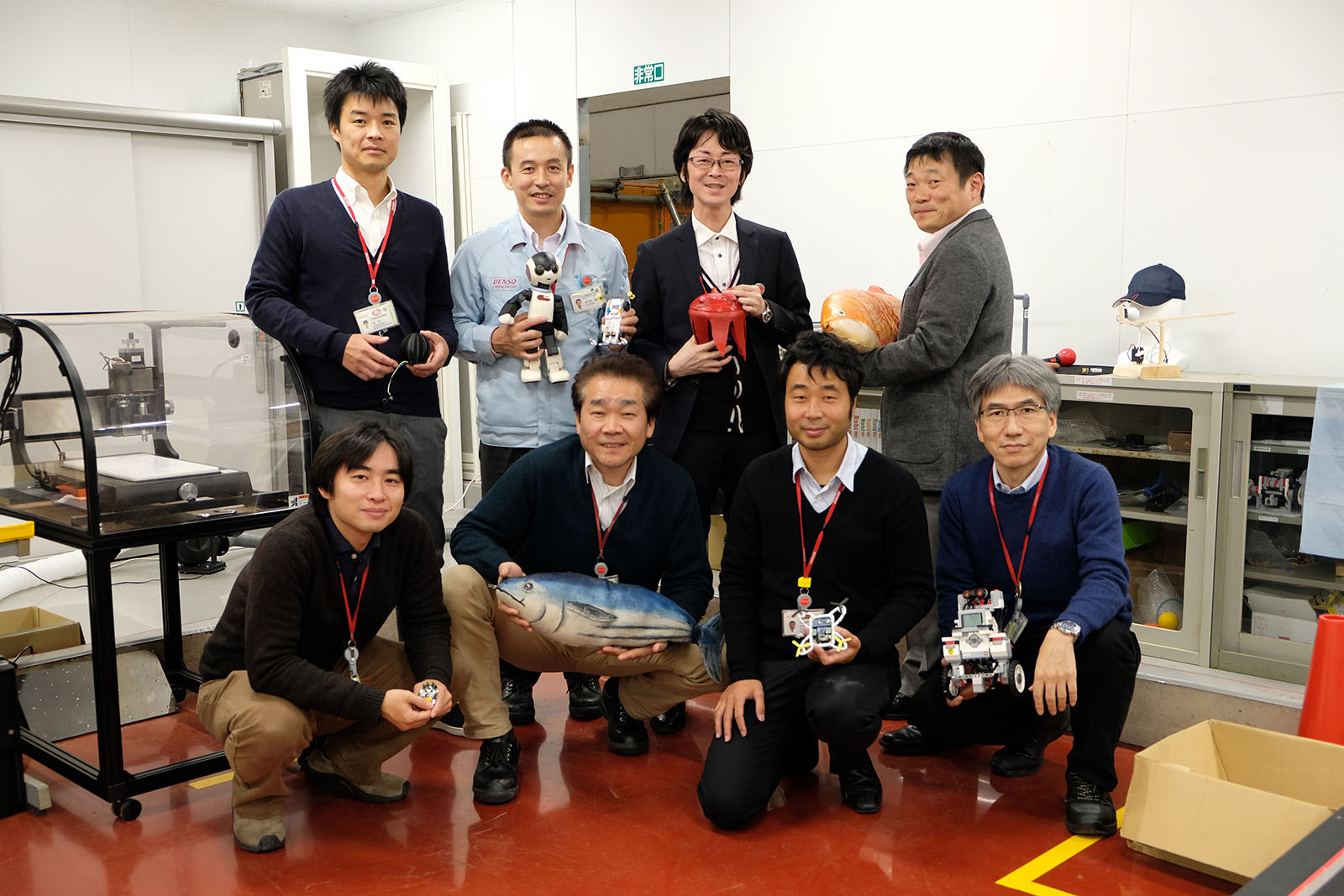

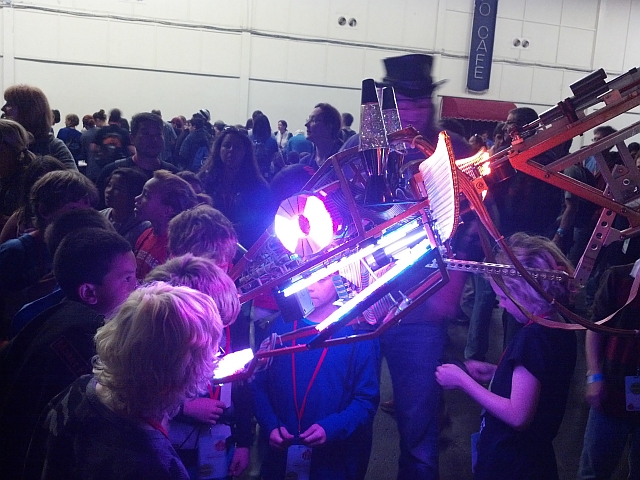

「GAFA」と呼ばれる、巨大で支配的・独占的なIT企業群を生み出した、ユーザー概念の商業主義的な拡がりに対して、例えば2005年に創刊された「Make:」誌における「メイカー」あるいは「クラフター」や「ハッカー」という概念は、先にあげた『ラジカルテクノロジー』の時代のDIYの精神を、もう一度取り戻そう、という動きであった。消費者としての「ユーザー」に挑戦する「メイカー」文化の中には、「メイカー」が「ユーザー」のように社会をエンパワーし、より民主化するのに役に立つ、というレトリックを用いる人が、少数ながらも未だに存在している。しかしクラウドソースによる情報共有、オープンなハードウェアプラットフォームやデジタルファブリケーションツールを通じて、修理や再利用、ローテックや安価さと具体的に関連づけられたメイカーの文化は、身の回りの機器におけるユーザビリティの欠如によるユーザのフラストレーションを指摘することよりも、むしろ今日の社会経済的、人種政治的な制度とそこから生まれる格差や、持続性や有限性に対する配慮のような、複雑な社会的課題に意識的であることの方が多い[6]。

こうしたメイカーとユーザーのデザインに対する考え方の違いがわかる端的な例としてあげられるのが、セブンイレブン・ジャパンが2013年から展開しているセブン・カフェの(初代)コーヒーマシンに対する評価である。このマシンはスタイリッシュでミニマルなデザインを志向したためか、ホットコーヒーとアイスコーヒーのそれぞれに「R」と「L」の2つのボタンのみ、左側にある「R」にレギュラー、右側にある「L」にラージとだけ英語で表示されていた。このミニマルなインターフェイスに対して、「ユーザー」を対象とするHCIの文化からは「わかりにくい」「操作ミスが生まれる」などの多くの批判の声があがった。しかし、コンビニエンスストアの「メイカー」からみれば、逆にこのマシンは多くの改善や工夫の余地がある、好奇心をそそる対象となった。「ユーザー」からみれば、インターフェイスの表示をテプラやラミネーターで追加補強することは、デザインの失敗や敗北といえるのかもしれないが、そこにどのような追加をすればいいかを考えることは、コーヒーをドリップして飲むという行為そのものや、人々の認知や理解の特徴、さらには生活の中の慣習や制約に対して意識的になるきっかけを与えてくれる。その結果としてのさまざまな対応策からは、まさに店舗ごとに固有のローカルな、デザインエスノグラフィーともいうべき多様性が生まれた。一般にインターフェイスのデザインに唯一のグローバルな正解はなく、反復や熟練、退屈といった経験の時間的変化も重要だ。消費者としてのユーザーにとって必要なのは、(何も変更する必要のない)画一的な(飽きたら買い換えて欲しい)インターフェイスなのかもしれないが、主体的なメイカーにとっては、セブンカフェのコーヒーマシンのように、自分の手で時間をかけて試行錯誤することができる、余白の多いインターフェイスの方が、はるかに望ましいデザインである。

『ラジカルテクノロジー』と同時代の1980年、未来学者アルビン・トフラーは『第三の波』と題されたベストセラーの中で、市場を通さずに生産と消費を結びつける「プロシューマー(生産消費者)」という概念を提示した。生産活動を行う消費者という意味をもつこの造語は、確かに一時は話題にはなったものの、今日のDIYやメイカー文化の中でこの語は、ほとんど用いられることはなくなった。なぜなら、DIYは、生産と消費、効率や最適解といった工業的文化、そしてエンパワーメントによる進歩、というレトリックの枠外にあるからだ。その起源が『郊外生活』のような家政的必然性や、『ラジカルテクノロジー』おける工業型社会に対する懐疑にあるように、DIYの価値観は、維持や保存、融通や異質性といった、工業や産業とは異なる概念から成り立っている。今日の巨大IT産業は、70年代のDIY文化をルーツとしながらも、それがいつしか「ユーザー」という生産と消費の狭間に閉じ込められた存在をターゲットにすることで、メイカー文化とは真逆の方向へと進んでいってしまった。しかし、持続的な技術や社会を実現していくために必要なのは、ユーザーが象徴する消費者主義的な考え方を捨て、家庭で必要とされたメイカーの考え方を、地域や地球全体にまで拡げて行くことではないだろうか。量と質には切り離すことができない深い関係があるため、それが本当に実現できるかどうかは定かではないが、少なくとも、認知的負荷を下げ、美的価値を高めた商品とその広告によって、不要な欲望を喚起し、不要な消費を促進する主体としてのユーザーを奉るのは、もうそろそろおしまいにするべきだと思う。そもそも「ユーザー」など、実はどこにも存在していなかったのだから。

(続く)

参考文献

[1]Gelber, S. M. (1997). Do-It-Yourself: Constructing, Repairing and Maintaining Domestic Masculinity. American Quarterly, 49(1), 66–112.

[2]Richard Harris (2012). Building a Market: The Rise of the Home Improvement Industry, 1914-1960. University of Chicago Press.

[3]P・ハーパー,G・ボイル他編(1982)「ラジカルテクノロジー」槌屋治紀訳,時事通信社.

[4]Cooper, G., and Bowers, J. (1995). Representing the user: Notes on the disciplinary rhetoric of human-computer interaction. Cambridge Series on Human Computer Interaction, 48–66.

[5]Dertouzos, Michael L. (1990). Redefining tomorrow’s user interface (plenary address). In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’90). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1.

[6]David Roedl, Shaowen Bardzell and Jeffrey Bardzell (2015). Sustainable Making? Balancing Optimism and Criticism in HCI Discourse. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 22(3):1-27