2021.06.01

「Maker Faire Kyoto 2021」レポート|特別講演「ものづくりとユーモア」—— 不寛容な分断が横行しがちな現在にものづくりが持つ「ユーモア」の重要性

各地の新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴いオンラインイベントとして開催されたMaker Faire Kyoto 2021(2021年5月1日開催)では、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科教授)による特別講演が配信された。この講演は、makezine.jpで好評連載中の久保田さんによる「ものをつくらないものづくり」(現在#9まで掲載)の番外編と言えるもの。講演のテーマは、「ものづくりとユーモア」である(編注:講演の動画はアーカイブされています)。

講演に先立って、久保田さんは主旨についてこのようなメッセージを寄せていた。

メイカーのものづくりには、うまく動くものや、見たことのないものをつくることも必要ですが、それ以上につくることを遊び、楽しむことがなにより大切です。緊急事態宣言下の自粛生活と、非難や陰謀論の相乗効果によって、ともすれば不寛容な分断が横行しがちな今の時代における、ものづくりが持つ「ユーモア」の重要性について考えてみたいと思います

ここでは、実際の講演内容をダイジェストでお届けしよう。世界のさまざまな場所で行われてきたものづくりの実例を引きながら、ものづくりの本質とユーモアの本質を探っていく久保田さんのお話は、ものづくりの「ツボ」のようなものをわかりやすく示唆、そのうえで重みがある。なお、アーカイブ動画はこちらにあり、ここに掲載しきれていない貴重な資料や動画も見ることができるので、あわせてご参照いただきたい。

「おもしろい」って何だろう?

みなさん、こんにちは。今日は「ものづくりとユーモア」というタイトルで話をします。

今回はこの講演のお話をいただき、事前にいろんなやり取りをしました。そのとき、話題にあがったのが、昨日の小林茂さん(情報科学芸術大学院大学[IAMAS]教授)と大網拓真さん(FabLab SENDAI – FLAT)のセッション「作って、向き合う — COVID-19に応答したオープンプロジェクトから学ぶ」でも紹介された、「エアロック」のプロジェクトです。

これはサンフランシスコのロボット・ハンバーガー・レストラン「Creator」が製作したもので、最後にお客さんに手渡すときのためのデバイスです。このハンバーガーレストランは以前から有名で、Creatorとエンジニアのチームが一体となってハンバーガーを自動でつくる機械を手がけていました。パンを切って焼いて、ケチャップやマスタードをのせてと、自動的にやっていく機械です(makezine紹介記事)。

エアロックには「あなたがハンバーガーに触れる最初の人ですよ」というキャッチフレーズも付けられていて、まさにCOVID-19の時代のフードデリバリーになっています。また、このプロジェクトはオープンで、エアロックの作り方はGitHubにあげられています。誰もが設計図や作り方を見て、つくることもできます。この点でも、メイカーのプロジェクトとして王道のものだと言えます。

だからこそ、だからなんですけれど、こうしたハンバーガーをつくる機械、最後のエアロックのデバイスは、見ているだけでおもしろいんですよね。何度も繰り返し見ていると、気持ちが柔らかくなって「いいな」と思えてきます。こうしたものが持っているのは何なんだろう、そこをもう一度考えてみたいというのが、今回の「ものづくりとユーモア」という話の出発点です。同時にゴールになるのかもしれません。

エアロックとヴッツ先生とユーモアと

そんなわけで、まずは「ユーモア」から考えてみましょう。この言葉のそもそもの辞書的な意味から調べてみました。

今は「ユーモア」はいろんな意味で使われていますが、もともとは美学のカテゴリーひとつだったようですね。「ラテン語のhumorに由来」するとか、「知的な機知(ウイット、エスプリ)に対して感情的なものとされる」とか書かれています(ブリタニカ国際大百科事典小項目事典)。

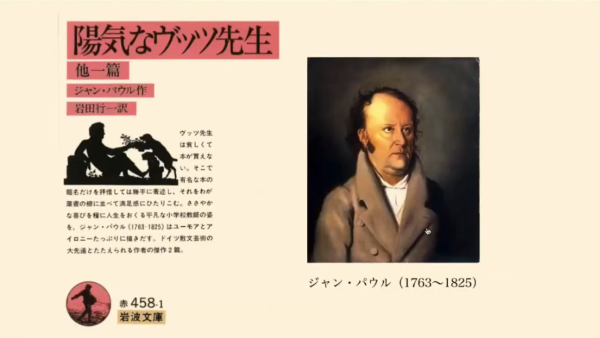

重要なのは、ジャン・パウル(Jean Paul)という人物です。ジャン・パウルはユーモアを「カント、シラーの主張した崇高概念に対して、その対立概念として提出」しました。彼は、ユーモアは非常に身近な下位概念ではあるけれども、美の根本的な概念であると重要視したわけなんです。

そのジャン・パウルは、作家です。当時、ユーモアの文芸はさまざまなところで見られるようになっていて「気質喜劇」などというものも生まれました。そこがユーモアの出発点になります。

作家としてのジャン・パウルの著名な作品には『巨人』がありますが、僕が好きなのは『陽気なヴッツ先生』(岩波文庫)です。内容は、岩波文庫のカバーに書かれているように、「ヴッツ先生は貧しくて本が買えない。そこで有名な本の題名だけを拝借しては勝手に著述し、それをわが著書の棚に並べて満足感にひたりこむ」というもの。亡くなったあとに先生の人生を回顧するかたちで書かれているのですが、実はこれ、読むととても面倒くさい小説です。いろんなディティール、些末なこと、修辞がたっぷり盛り込まれた、ぐねぐねした小説なんです。そのためにこの小説は、ヴッツ先生の人柄が伝わる愛すべきものになっているのですけれども。もちろんヴッツ先生はジャン・パウル自身の投影でもあって、こうした表現そのものもひとつのユーモアなんですね。

そこで、先ほどのエアロックを、僕なりに『陽気なヴッツ先生』風に紹介してみましょう。こんな風に書けます。

エアロックは、人を驚かそうとか笑わそうとか、そういう目的があったわけではないけれど、よい意味でのディティールの追求、ものづくりの時間のかけ方、距離の近さ……そういうものがあるのでしょう。何度も見ていると楽しくなるのはそのためかもしれない、と思えるわけです。

「珍道具」発明の精神

こういう話をしていると、僕がいちばんに思い出すのは「珍道具」のことです。珍道具とは、このようなものです。

日本の発明家の川上賢司さんという方は、日本珍道具学会というものもつくっています。もともとは「通販生活」という通販雑誌をつくっていました。その中のページで自分が考えた「珍道具」を紹介する連載をしたんですね。そのうちに読者から反響があって、どんどん広まっていきました。つくったものはこうした、指先に付けたハブラシ、ソーラーで煙草に火をつける機械、バタースティック、漏斗型の目薬さしメガネ……言ってみれば“他愛のないもの”です。いずれも、ある種のエコグッズだったり、便利グッズだったりもします。

珍道具は『“逆理”の発想』(ビデオ出版)という本にまとめられていて、これらは90年代の日本だけでなく、海外からも注目され、イギリスやオーストラリアのマスコミにも取り上げられました。こんなウェブページ「CHINDOGU」もあります。

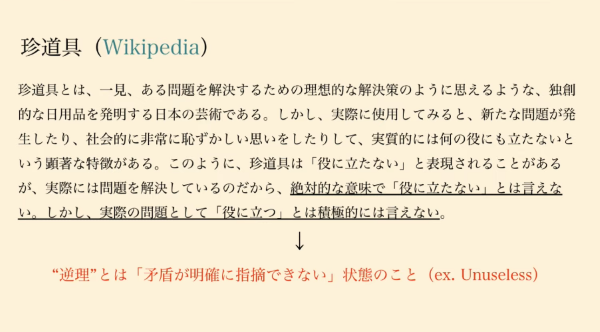

トップのテキストには、「惑星が生まれた。地球は冷えた。生き物が現れ、そのうちあるものが石や棒で遊び始めた…珍道具の誕生である」などと書かれています。トップの画像で猿人が持っている「太陽電池式の懐中電灯」は、光がないと充電ができないので明るいときにしか使えないもの。光が当たれば点灯するのでたしかに機能はするわけですが、実際には使えなくて、このようなものが「珍道具」と呼ばれるわけです。英語のWikipediaにも「Chindogu」のページがあって、「Chindogu originated in Japan…」などと書かれています。

たしかに珍道具は、冗談やふざけているかのように見えます。しかし、『“逆理”の発想』の中には、川上さんがなぜこうしたことをやったのかが書かれていて、そこにはユーモアの本質、メイカームーブメントにつながる何かが、たくさんあるように僕は思います。

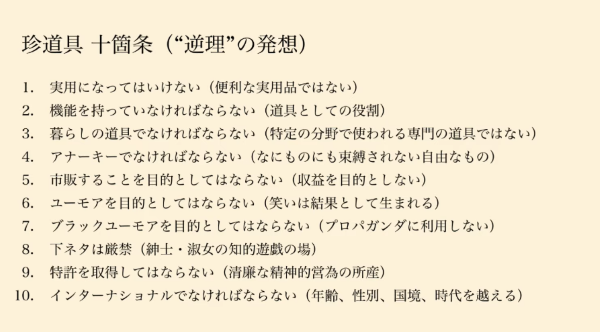

本には、「珍道具 十箇条」という10のモットーも書かれています。ここではカッコ書きで少し意味を書き加えてみました。こうしてみると、これら珍道具はウケようとか、面白いことをやろうと思ってつくったわけではないことが見えてくるのではないかと思います。実際に川上さんが持っていたのは、批判精神でした。

その批判精神を川上さんの言葉を借りながら説明すると、確かに「この無用のガジェットは、日本の経済を支えてきたものづくりのように、大量生産して海外に売ることはできない」ものです。しかし、「珍道具の試作品は、いつも笑顔を見せてくれる芸術品だった」し、そこには「消費主義や物質世界、そして当時『日本株式会社』と呼ばれていた」ようなものに対する、「立体的な批判(three-dimensional critiques)という、反骨精神が含まれていた」ということです。

これが、珍道具の非常に重要なポイントだったのではないかな、と思います。この見方でメイカームーブメントを見てみると、共通点や共感できる部分があるのではないでしょうか。

雑誌「Make:」の創刊号から

あらためて「Make:」の雑誌をめくってみました。「Make:」で僕が好きだったのは、「Made On Earth」のコラムです。「こんなものを地球上でつくった人がいるよ」という記事です。こんな風に、ショッピングカートに芝刈り機のエンジンをつけたものだったり、ゴキブリが運転するロボットだったりが掲載されています(vol.01)。ゴキブリがロボットを操作するなんてばかばかしい、気持ち悪いというわけではなくて、この製作者のガーネット・ハーツ(Garnet Hertz)さんは、クリティカル・メイキングの活動を主体的に行っている人です。「Critical Making」という雑誌をオープンで出したりしてもしています(「ものをつくらないものづくり」#6参照)。いくつか、「Make:」のバックナンバーから紹介していってみましょう。

最近はルービックキューブを高速に解くスピードキューブという競技や、ロボットで解くことがいろんなところでまた注目されていますけれど、この「ブロックヘッド」はゆっくりだけどキューブを解くロボットです。「ソーラ・レイ」は、先ほどのソーラーでタバコに火をつけるものの大型版。ほかにも、「ビデオデッキを改造して猫の給餌機を作る」とか、簡易カメラで航空写真を撮る「カイトフォトで上空からの眺めを手に入れる」とか(以上vol.01より)。「2つのBEAMBOT:トリメットとソーラーローラー」(vol.09)は、その後出てくるBEAMロボット、ロボコンなどにも通じるようなプロジェクトでしょうし、「脳波をチューンするブレインマシン」(Vol.03)などは珍道具そのものかもしれません。

「ミスター・ジャロピーのアーバンゲリラムービーハウス」(Vol.04)は、自分でシアターをつくるんですから、今のソーシャル・ディスタンシング時代の映画鑑賞法かもしれませんね。「オフグリッド(非電化)ランドリーマシン」(Vol.08)のようにオフグリットであることは地球温暖化問題も含めてさかんに議論されているところです。こうしたものは大量生産するかどうかということとは別の視点で重要な意味があります。「Spanky2:売り切れなし」(Vol.09)の記事で紹介されているリモートで操作できるロボットは、全部ジャンクで作られています。顔はブラウン管ですよ。「ビーム兵器で害虫を撃ち落とす」(Vol.11)は、蚊を退治するためにつくられたロボットです。これは感染予防装置ですよね。

あらためて雑誌「Make:」に掲載されているものを見てみると、以前とは違った見方ができて僕自身、とてもおもしろかったです。このおもしろさは、珍道具について書かれているような、「絶対的な意味で『役に立たない』とは言えない。しかし、実際の問題として『役に立つ』」とは積極的には言えない」という、ある種の矛盾したあいまいさ、そこにひとつの要因があるのではないかと思えるわけです。それを、川上さんは“逆理”と表現しました。珍道具の英語の本のタイトルには、「Unuseless」という二重の否定のような言葉も使われています。

「ユーモア」は一体どこから?

では、そんなおもしろさ、「ユーモア」は一体どこから生まれるのかということを、もう少し考えていきたいと思います。それは、今日のもうひとつの重要なテーマである「思いやり」にもつながっていくかな、と思っています。

「思いやり」というキーワードは、何となくふわっとしているように聞こえます。「ものをつくらないものづくり」の連載の#6「クリティカル・メイキング教育における『思いやり』」でも取り上げたことがあります。

「クリティカル・メイキング」とは、マット・ラット(Matt Ratto)という人が宣言をした言葉だと言ってよいと思います。その際にマット・ラットさんは、「クリティカル・メイキングは、技術的な達成やチャレンジを行うことよりも、それらを取り巻く社会的、文化的、政治的な問題に気づき、それを調査、議論することを目的とする」と言いました。そして重要なのは、「デバイスを制作するための準備や過程、結果を共有」するだけではなく、「継続的に批判的分析を行う」ことなんですね。

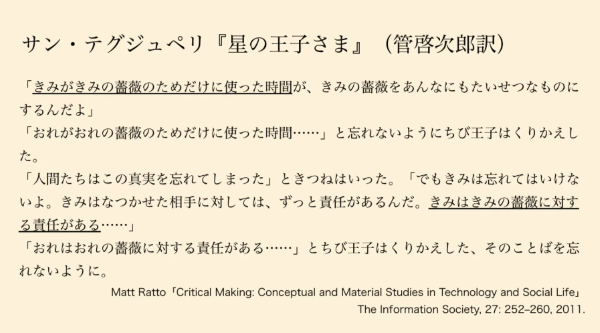

さらにマット・ラットさんは、『星の王子さま』を引用して、それは「caring about(関心)からcaring for(思いやり)に移行することだ」と、最初のクリティカル・メイキングの本に書いています。

いろいろな訳し方があると思うのですが、「care about」は「気配り」と訳すことが多いようです。これは一種のパブリック、あるいはコモンな関係で、例えば会社の同僚が入院したからお見舞いに行きましょうとか、そういうこと。それに対して「care for」は「心配り」、もっとプライベートでパーソナルな関係での「思いやり」なんですね。自分が飼っているペットや家族、子どもなどを大事に思ったり、世話をしたり、手入れをしたりというようなかかわり合いです。だから、クリティカルなもの、メッセージを伝えたいものには、単に「いいものをつくります」「美しいものをつくります」というパブリックな目的だけではなく、それより一歩踏み込んだ、自分にとってより近い、プライベートな関係が必要になるのかもしれません。そうしないと、批判というものは単なる批判合戦やパワーゲームになってしまう可能性があるからです。

マット・ラットさんが引用している『星の王子さま』の部分は、こちらです。

「きみがきみの薔薇のためだけに使った時間」から生まれる「薔薇に対する責任」というところが重要です。クリティカルであることは、時間をかけること、その時間から責任が生まれることにあるのではないかと、マットさんはとても強く語っています。

プライベート/パーソナルなものづくりを再考する

というわけで、このような時代には、プライベートなものづくり、パーソナルなものづくりを再考することが非常に重要になってきます。ただ、こういう文言だけを取り上げると多くの人は、「それって趣味じゃないの?」「自己満足では?」「ビジネスではないよね?」となってしまうかもしれないですよね。僕は、そうではないと思っています。

もう少し大きな話をするためにこの本、『サラエボ旅行案内』(三修社)を紹介します。

この本は、原題が『Sarajevo Survival Guide』で、1993年に原書、1994年に日本語版が出ました。P3 art and environmentが翻訳をしています。1992年から1996年にかけてのボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争では、首都のサラエボが完全に封鎖された「サラエボ包囲」という包囲戦がありました。紛争中とはいえ、包囲網の中にはたくさんの人が住んでいたわけです。そのサラエボの人たちがつくった本がこれで、著者のFAMAはインディペンデントな制作プロダクションのチームです。

この本は、内容が通常の旅行ガイドブック『地球の歩き方』と同じようなつくりになっているんですね。「このレストランがいいですよ」「このシアターは行きましょう」と、そうした地元の名所、訪問すべき場所を説明しています。そういう体裁でつくられている本です。だから、「気候」の項目のどんな服を着ていけばよいかにはじまり、サラエボ包囲網の写真とともに紹介されます。

「現代サラエボ市民」の項目ではこんな人たちがいますよ、「インテリア」ではこんなところに住んでいますよ、と紹介されています。で、ここに掲載されている多くのものが、実は市民の発明なんですね。もちろん手づくりです。「現代サラエボ市民」の項目の下にある写真、これは水を運ぶタンクです。どうしたらたくさんの水を一度に運べるのかを考え、こうしたものをつくりました。

「睡眠」や「暖房」のところにあるのは、DIYでつくったストーブ。「飲み物」や「食事」のところには、飲料を運ぶためのツール。「アルコール飲料」には自分の家でアルコールをつくるための機械、「文化的サバイバル」にはコンサートの様子が載っています。

日本語版の最後には作家の池澤夏樹さんの「絶望とユーモア」というエッセイが入っていて、その冒頭にはこんなことが書かれています。

「平穏な日々をのんびりと暮らしている人は、ユーモアというのは人生の表面の飾りだと思っている……しかし、本当に生きるか死ぬかの窮地に追い詰められた者にとって、ユーモアは最後のよりどころ、命綱、緊急脱出装置になる」と。なぜ、そのようなユーモアが大事になるかというと、「自分が置かれた立場を客観視する」からだ、と。

つまり、今のCOVID-19の状況もそうですが、いろんな状況が自分の身に降りかかってきているけれども、自分にしがみついている限りは何が何だかどんどんわからなくなっていってしまう。そうしたとき、常に自分が置かれた状況というのを第三者視点(third-person point of view)で見ることが大事なんだ、ユーモアとはそういうことをしてくれるのだと、そういうことを書いているのだと思います。

原著者のFAMAの創設者でディレクターのスアダ・カピッチ(Kapic Suada)さんは、日本語版によせて、「ユーモアや知性や「労働」は本来、抑制をうける種類のものだが、人びとにとっては「生き延びる」ための大切な何かだった」と書いています。まさにこのサラエボは攻撃によってハードウェアが破壊されてしまったわけですけれど、先ほど紹介したいろいろな知恵や工夫は人間が生き延びるためのソフトウェアで、生き延びることができた。それは大きな教訓だと思いますし、これを当時読んだときにもいろいろなことを考えされたことを思い出しました。

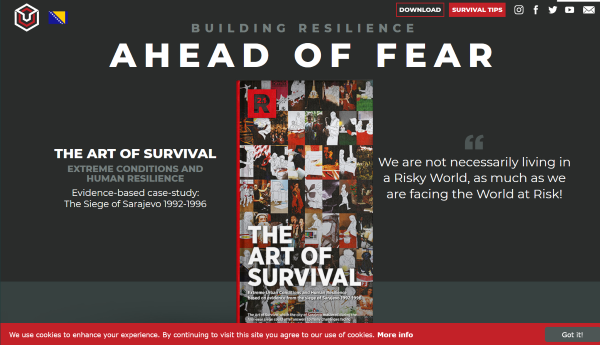

この本は現在、さらにバージョンアップ、リニューアルされていて、PDFでダウンロードできるようになっています。「THE ART OF SURVIVAL」という本です。

タイトルの「AHEAD OF FEAR(恐怖を越えて)」の上に、「BUILDING RESILIENCE(レジリエンスの構築)」とありますね。まさにこうしたところから生まれるのが、最近よく耳にする「レジリエンス」なのではないかと思います。レジリエンスとは、「困難で脅威を与える状況にもかかわらず、うまく適応する過程や能力、および適応の効果のことで、精神的回復力とも訳される」(最新心理学事典)という言葉です。

この1、2年の状況は、ある意味で真綿で首を絞められるようなすっきりしないままに続いてきています。だからといって人は、このような状況に不適応になるわけではなく、何とか適応していく――そうした能力が私たちには備わっているのではないでしょうか。そのレジリエンスをどうやってつくっていけばいいのかということを、この本は教えてくれるわけです。

新しいバージョンの本ではこのように、より洗練されたイラストとの組み合わせで各種のクリエイティビティが紹介されています。レジリエンスを発揮するために個人はパーソナルな環境の中でクリエイティビティ、ものづくりを行っていくことになるのだということが、この本からは見えてきます。

自転車発電機があります。パンを焼いたりもあります。防虫剤の紙を集めてつくったというドレス、前も出てきた宇宙船のようなストーブ、DIYでつくられたタービン…先ほどの「珍道具」や、雑誌「Make:」の「Made On Earth」につながっていくようなものがたくさんここにも掲載されていきます。

こうしたことはサラエボにかぎらず、世界中のさまざまなところであります。2年前には東京都写真美術館で「しなやかな闘い ポーランド女性作家と映像 1970年代から現在へ」という展覧会が開催されました(2019年8月14日-10月14日開催)。これは、ポーランドにおける女性作家の映像を時系列に並べた展覧会だったのですけれども、このポーランドの美術、特にアバンギャルドアートや前衛美術に関して、加須屋明子さん(京都市立芸術大学)が『ポーランドの前衛美術 生き延びるための「応用ファンタジー」』(創元社)という本を出しています。この本で加須屋さんは、このように書いています。

「「応用ファンタジー」とはすなわち、生き延びる必然性から生まれ、狂気の一歩手前に踏みとどまって、ユーモアを交えつつ過酷な状況を逆手に取りながら、知恵と技術を集結し、創造力を駆使して開いてゆく絶えざる試みの連続であり、それこそが、ポーランドの美術を特徴づけてきた」のです。応用ファンタジーは、「軽やかな飛翔力」だったり、「複数の選択肢」だったりを見せながら、「ユーモアとアイロニーに満ちた別世界への扉を開く」ものであると。このあたりは、ブログの連載でもたびたび紹介しているスペキュラティブ・デザインの話とも重なってくるように思います。

このようにいろいろな場所で行われてきたことが、いま振り返ることによって、繋がって見えてきます。

生きのびるためのユーモア

昨日のセッションで大網さんも言っていたように、ユーモアのあるものづくりは単なる娯楽や余暇ではなくて、実は人間にとって非常に重要なものではないかということを、今日は伝えたかったというか、もう一度考えてみたかったわけです。

もっと身近な、最近の話題も見てみます。台湾のデジタル担当相のオードリー・タン(Audrey Tang)さんが、日経新聞主催の「日経・FT感染症会議」で行った講演です。

この講演でオードリー・タンさんは、「FAST.FAIR.FUN.」の最後の「FUN.」のところで、「Humor over Rumor(ユーモアが噂をしのぐ)」と言っています。この1年間は、ユーモア以上にフェイクニュース、陰謀論、炎上が問題になったわけですが、ユーモアはそうした噂をしのぐためにも重要なのではないかということです。

オードリー・タンさんは、「FUN.」の例として、台湾でソーシャルディスタンスを保つために柴犬を使ったポスターをつくった話をしています。同じような事例としては、日本のPANDAIDさんのプロジェクトもありますね。

こうしていろんなところで取り組まれているプロジェクトの例のそれぞれが、重要な意味を持っていると僕は思います。ここでもう一度、Maker Faireを振り返ってみましょう。昨年のMaker Faire Tokyo2020の際にMaker Media創設者のデール・ダハティ(Dale Dougherty)さんが送ってくれたビデオの中で、デールさんは「東京で見る作品はとても技術力が高く独創的」であると同時に、「愉快でユーモアがある」と話していることを、小林さんが指摘していました

そこで、オライリーの田村さんが紹介してくれた、作家の多和田葉子さんのこのインタビュー記事も取り上げたいと思います。多和田さんはドイツ在住の日本人作家です。インタビューの中で多和田さんは、これまで紹介してきたことと同じことを、違う文脈で語ります。

日本のものづくりにはもちろん、「クラフトマンシップと呼ばれるような手仕事の職人技」があります。そしてもうひとつ、「オーディオやゲームなどの“遊び”にまつわる技術」があります。外から見ると、この後者のものが非常に重要になっているのではないかと、多和田さんは言います。なぜ重要なのかについて多和田さんは、「生きている人間たちの生活には“言葉を使うことの喜び”が常にあるんです。言葉遊びはその表出でもあるし、時には大きな存在に対する軽やかな批判、抵抗として力を発揮することもあります」と語っています。

多和田さんの言う言葉遊びは、メイカーの場合、ものをつくる喜びになると思います。こういう言葉遊び、メイカーにとってのものを使う遊びは、「存在に対する軽やかな批判、抵抗として力を発揮する」んです。それは、先ほどのサラエボ、ポーランドの場合の話でも同様でした。

今の状況、このCOVID-19も、単なるウイルスの危険性といった生物学的、医学的な問題だけではなく、例えば、人びとがワクチンをどのように接種していくことになるのか、自粛期間に飲食店が営業停止しなくてはならないのはどんな理由から決定されているのか、といった不透明な問題がたくさんあるわけです。今回のCOVID-19による災禍は、天災というより人災のような面も多いように思います。そのようなことを、ものをつくることで主張していくことも、「COVID-19に呼応したものづくり」と言ってもよいのではないでしょうか。

というわけで今日はふたつのこと、「生きのびるためのユーモア」と「思いやりのあるものづくり」について話をしてきました。ユーモアは余暇や趣味のものではなくて、人間にとって必然的、あるいはインディスペンサブル(必要不可欠なもの)ではないかと思います。では、そうしたユーモアはどこから生まれるのかというと、それこそがcare for、時間をかけること、責任を持つという意味での「思いやり」です。

こうしたことを考えていくことが、今こそ大切なのだと思います。残念ながらMaker Faire Kyoto 2021は今年もオンライン開催となってしまいましたが、Twitterの作品投稿イベントはもうはじまっています。ユーモアにあふれ、思いやりのある作品がたくさん、Twitterに投稿されていくでしょう。オンラインのレクチャーやワークショップも、今日一日中続きます。みなさん、参加して、楽しみましょう!