2024.05.20

「Maker Faire Kyoto 2024」会場レポート #3:2メートルのメカ恐竜に高度な複合現実にカニ型惑星探査機に暴走するぬいぐるみなどを写真でレポート #MFKyoto2024

Maker Faire Kyoto 2024の会場で、特に目立っていた展示やトピックについては、これまでのレポートでお伝えしたが、そこに入りきらなかったが興味深い展示や会場の様子について、写真を中心にお伝えする。

会場に入ってすぐのところで木製のメイキーがお出迎え。

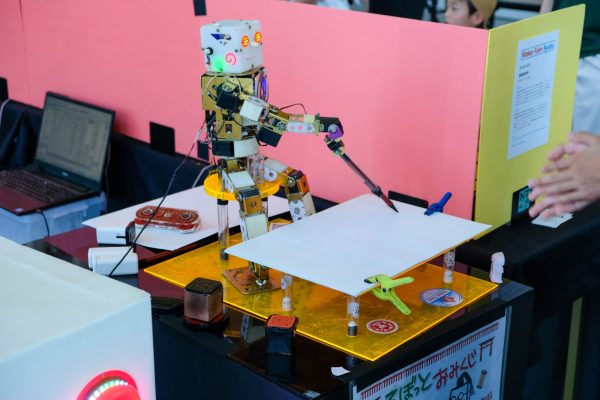

入口すぐのブースで迎えてくれるのは、おなじみ音楽研究所の「ロボットバンド Neo」。賑やかな光と音で来場者を出迎えてくれていた。また、筆でおみくじを書くロボットもいて、こちらも人気を集めていた

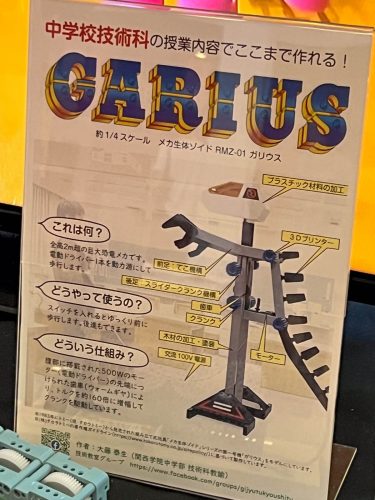

全高2メートルを超える「ガリウス」は、中学校の技術科の授業内容で扱う技術だけで作られた、2足歩行の巨大恐竜メカ。作ったのは技術科の先生による技術教室グループ。余りの大きさにギヤなどの駆動部への負荷が大きく、初日は早々に停止してたが、2日目には復活し休み休み動いて子どもから大人まで注目を集めいていた。この他にも、3Dプリンターや木工など技術科の授業で学ぶ内容で作れるもの、できることについて、実際の製作物を通して紹介していた。

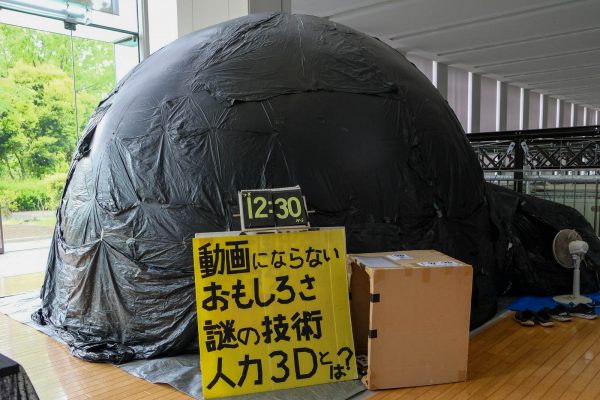

ヒゲキタさんによるドームでの3D立体視は、もはやメイカーフェアの常設展示。赤と青のLEDと赤青メガネによる赤青メガネで見るアナグリフ方式の「3D影絵」のパフォーマンスは、いつも人気。ドームの中からは、常に歓声が途絶えなかった。

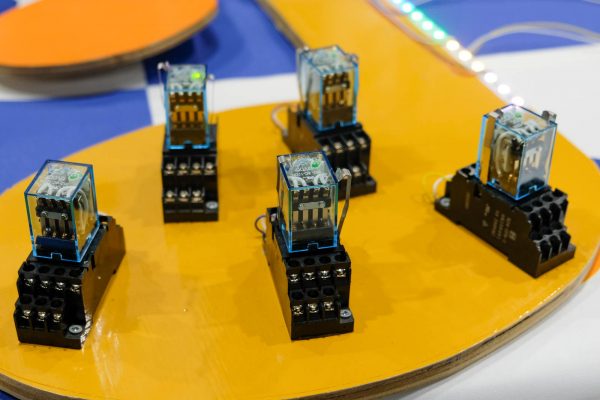

エレキギターのピックアップをソレノイドで振動させたり、フロッピーディスクドライブの駆動音をベースラインにしたり、リレーで木板を叩いてドラムにしたりと、さまざまなデバイスや電子回路を組み合わせたオリジナル楽器で演奏する「ELEMAG HARMONY」。すでに卒業した先輩が作ったものを、奈良工業高等専門学校 TechRingの学生が受け継ぎならブラッシュアップを重ねて、ここまで発展させてきたそうだ。

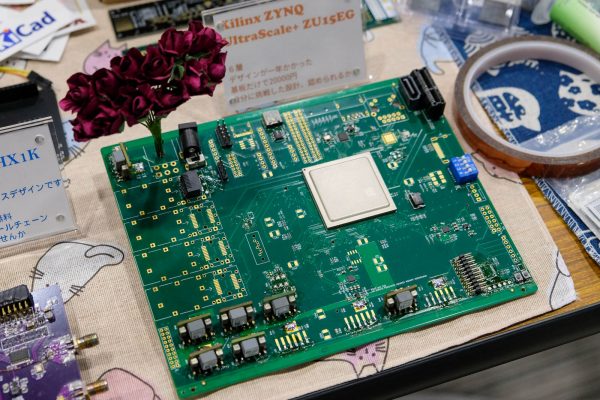

regymmさんは、自作のさまざまな開発ボードを展示。2019年に作った「PMOD Module」を変わりきりに、次々と開発を重ね最新作はAMDの「Zynq UltraScale + ZU15EG」というFPGAチップセットを使った6層基板のボード。設計に1年、基板の制作費に2万円を掛けたものだが、メモリ周りがまだ不安定で、もう少しブラッシュアップが必要だそうだ。

Zynq UltraScale + ZU15EGを使った開発ボード

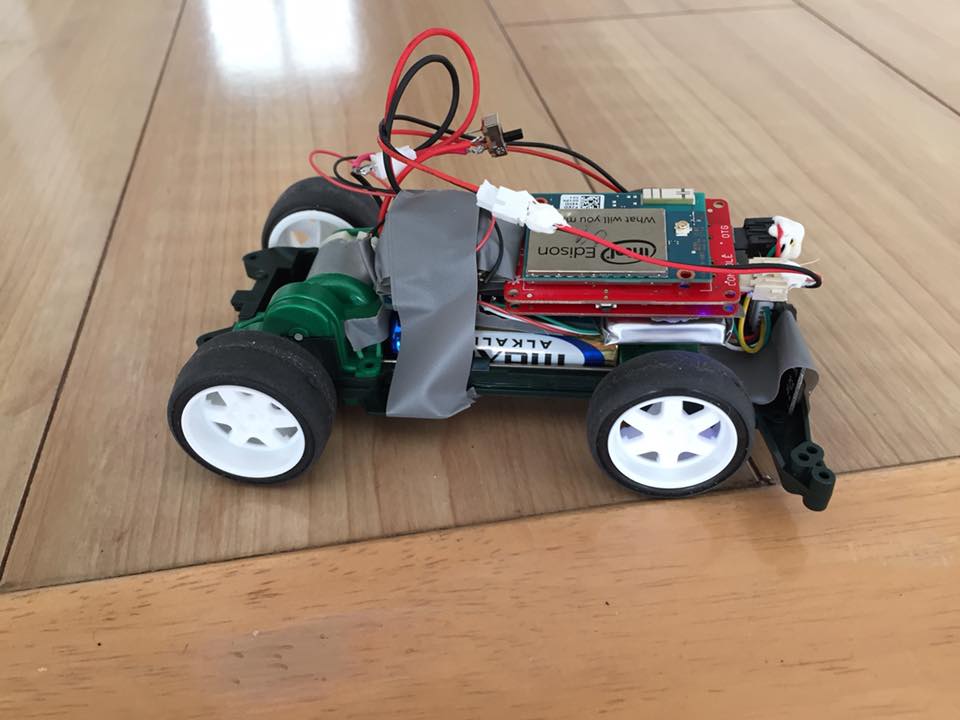

ID-99では、全方向に移動できる球体駆動型のモビリティシステムの技術デモを展示していた。最終的には、足の先端に球体駆動型モビリティを搭載した多脚ロボットの開発が目標で、今回はその先端部に取り付ける「球体駆動型自律姿勢制御・全方向移動システム」を展示していた。シンプルな構造ながら、平面上の移動や回転をスムーズに行っており、最終的な完成形が楽しみな出来。

一瀬卓也さんによる、球体ロボットとか相空間をミックスした「複合現実(MR)」のデモンストレーション。ジェスチャーで操作できる球体ロボットを、iPadのカメラ越しに見ると、仮想空間上に置かれたオブジェクト(立方体や球、動物など)と相互に作用する。動いたロボットがオブジェクトにぶつかると、止まったり跳ね返されたりし、さらにそうしたオブジェクトの間を動物が動き回ったりする。手振りでロボットを操作するのが楽しいだけでなく、現実には何もないところでロボットが跳ね返されるなど、非常に高度な技術がスムーズに動いており、子どもから大人までさまざまな人が興味深く手を動かす様子が見られた。

iPadを通して球体ロボを見ると、仮想空間上では周囲にオブジェクトや動物が存在している

京都電創庵は空き缶サイズの模擬人工衛星の開発を競う高校生の競技会「缶サット甲子園」に参加した、カニ型の惑星探査ローバー「蟹サット」を展示。脚部にコンベックスの金属製テープを使用しており、円筒形のボディの両端から放射上に足が広がる姿は、まさにカニ。参加した缶サット甲子園2023年和歌山地方大会では、モデルロケットに搭載して地上数十メートルまで打ち上げて放出、ランディング後はパラシュートを切り離し、地上の走行に成功したそうだ。

家族のためのモノづくりに取り組み、毎回アイデアに溢れた多彩な展示を行っているおぎモトキさん。今回も様々な作品を展示していたが、筆者が気になったのは「かおす暴走どうぶつさん」。電池で動く動物のオモチャを改造したモノで、白、黄、赤のボタンを押すごとに、供給される電力が標準、2倍、4倍になり、それに応じてどうぶつたちの動きが、ブーストされ、順に「ふつう」「ぼうそう」「かおす」になるというもの。何てことのない改造だが、子どもから大人まで楽しそうにボタンを押していた。

初出展のrockyさんの展示は、2つのダイヤルで迷路を傾けながら、パチンコ玉をゴールまで運ぶゲーム。自分ですべて設計し、回転軸以外の部品をすべて3Dプリンターで製作している。展示した4つの迷路は、4段階の難易度になっており、茶、黄、黒、赤の順番で難しくなっていく。茶から黒までは通路に開いている、妨害の落とし穴が増えていくだけだが、最難関の赤は穴の数こそ茶と同じだが、ダイヤルの回転方向と迷路の傾く向きが逆になっている。

Kondou製作所では、安価なフルレンジスピーカーユニットとホームセンターなどで手に入る紙製パイプに、3Dプリンターで出力した部品を組み合わせた、自作スピーカーをデモンストレーション。コストの割りに、音質などの満足感が高いのが特徴だという。デモでは、ユニットの径やマウント方法など複数のタイプを展示していたが、最もユニットが小さい6cm径のものでも大きな低音を鳴らしていた。

Toaster Cookbookでは、3Dプリンターで出力可能な蓋付きのツールボックスに特化して、サイズや仕切りなどの調整を簡単に行えるウェブベースの3Dモデリングツールのデモを行っていた。3D CADで自分で作ると、ヒンジなどの可動部の設計が難しかったり、サイズの変更に手間が掛かったりするが、そうした手間を省いて自分に必要な大きさと形状のツールボックスのSTLデータが作成可能。

「e-lamp.」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施するIT領域での人材発掘・育成を行う「未踏事業」出身のスタートアップ。身につけた人の脈を推定し、その変動に合わせて光りが変化するイヤリング型デバイス「e-lamp.」を開発している。感情の動きを心拍というバイタルデータによって可視化することで、新たなコミュニケーション機会の創出を模索するというもの。すでにプロトタイプを販売中だそうだ。

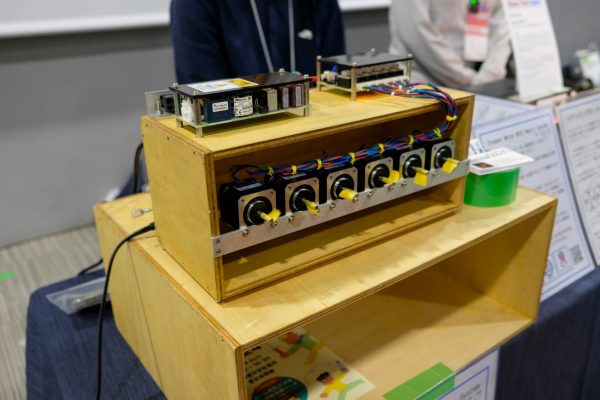

以前はテスラコイルでMIDIを演奏していたdominoTECH、今回はステッピングモーターにMIDIを演奏させていた。ステッピングモーターの振動音そのものは小さいが、木製の共鳴箱によって、賑やかな会場でもはっきりと曲が聞こえた。FM音源のようなシンプルな音色ながら、共鳴箱を通した音にはじっくりと聞いてしまう不思議な魅力があった。

屋外ではモビリティやドローンなどのデモンストレーションや体験乗車が行われていた。デゴチさんの小型電動バイクは、子どもでも乗れるとあって順番待ちの行列が絶えなかった。

京都会場ではおなじみ、MOBIUM「移動する研究室展 2024」のバス型展示会場。外装は落書き可能な黒板になっているが、初日の開場前なのでまだまだキレイな状態。

白光株式会社のサポートによる、ハンダ修理ピット。2日間、延べ12時間にわたる開催は、展示物への負担も大きく故障もしばしば。そのためハンダ修理ピットで作業する出展者を見かけることもよくある。

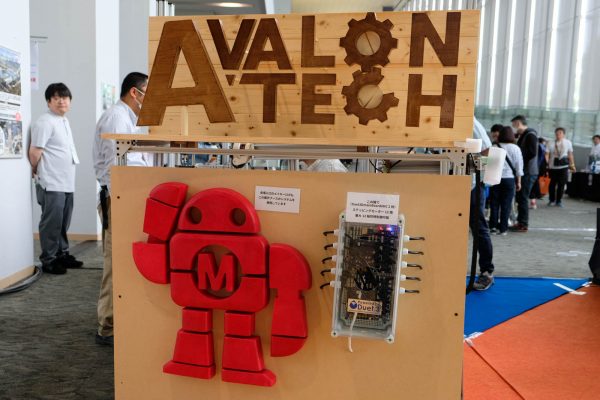

CNC組立キットなどを展示していたAvalonTech株式会社のブースには、自社製のCNCで製作した手を振るメイキーがいた。

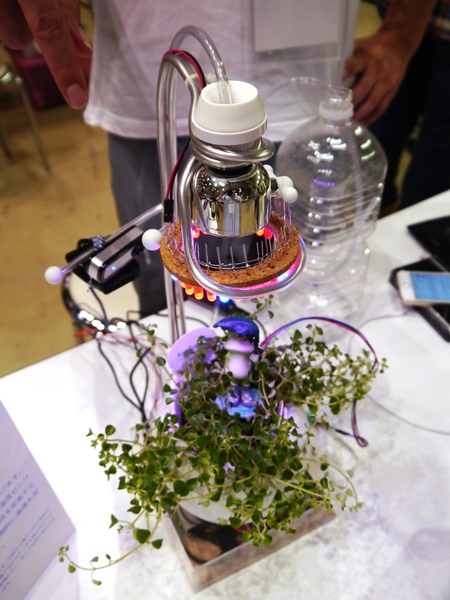

会場には、鈴木一弥 京都府 副知事も視察に訪れていた。最新のエレクトロニクスデバイスや、BONSAIoTなどが気になったようだ。

ソニーのSpresenseブースで説明を聞く鈴木副知事(中央)

スポンサーゾーンの全景。最新のエレクトロニクスデバイスや、3Dプリンターなど工作機器会のデモンストレーションのほか、電子部品の即売にワークショップなどが行われており、終始混雑していた。