2024.05.13

「Kariya Micro Maker Faire 2024」ステージレポート:「企業内メイカーの生き方:ワーク・メイクバランス」

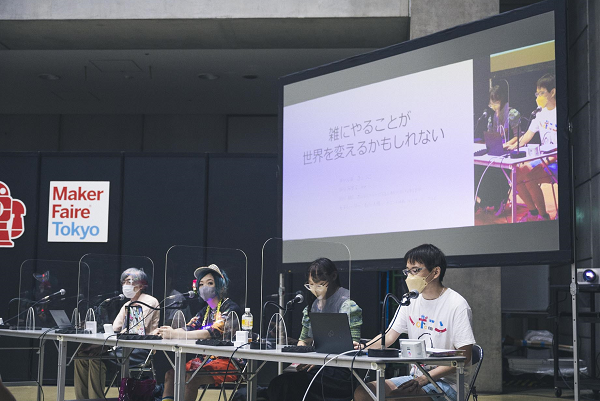

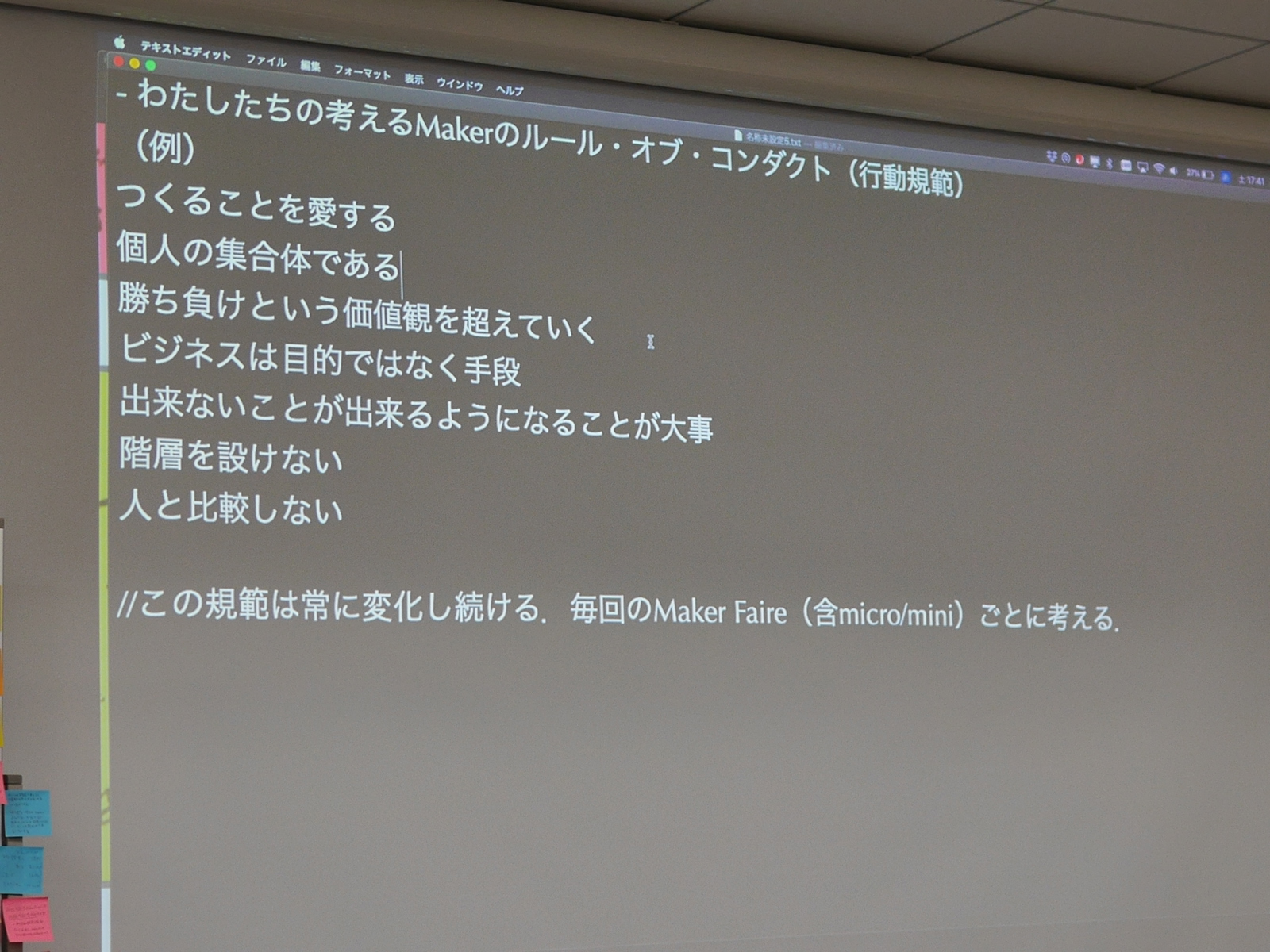

愛知県で初のメイカーフェアとなった「Kariya Micro Maker Faire 2024(KMMF2024)」。ステージプログラムも豊富で、2日間で10ものプレゼンテーションやセッションが行われた。今回はそのなから、初日に行われたパネルディスカッション「企業内メイカーの生き方:ワーク・メイクバランス」のレポートをお届けする。

このセッションは、タイトルの通り、企業に所属しながら個人としてメイカー活動に取り組んでいる「企業内メイカー」と、彼らが所属する会社およびその仕事との関係についてスポットを当てたもの。メイカーとしての活動や経験が、社員としての企業活動とどのようにつながり影響を及ぼすのか、パネリストが生の言葉で語った。

パネリストの皆さん。左から小林竜太さん、梶田直哉さん、福原康平さん、内藤英智さん

登壇者の名前と所属、主なメイカー活動は以下の通り。

小林竜太さん(Woven by TOYOTA)

仕事ではヒューマノイドロボットの開発や、スマートシティのハードウェア開発に従事。メイカーとしては主に「MONO Creator’s Lab」として各地のメイカーフェアに頻繁に登場。KMMF2024では、スイカ型ロボットで注目を集めていた。

梶田直哉さん(トヨタ自動車)

仕事では自動車以外のモビリティやロボットの開発を行っている。メイカーとしては、自作ドローンの製作に取り組んでおり、KMMF2024でもいくつもの変わり種ドローンを展示していた。

福原康平さん(デンソー)

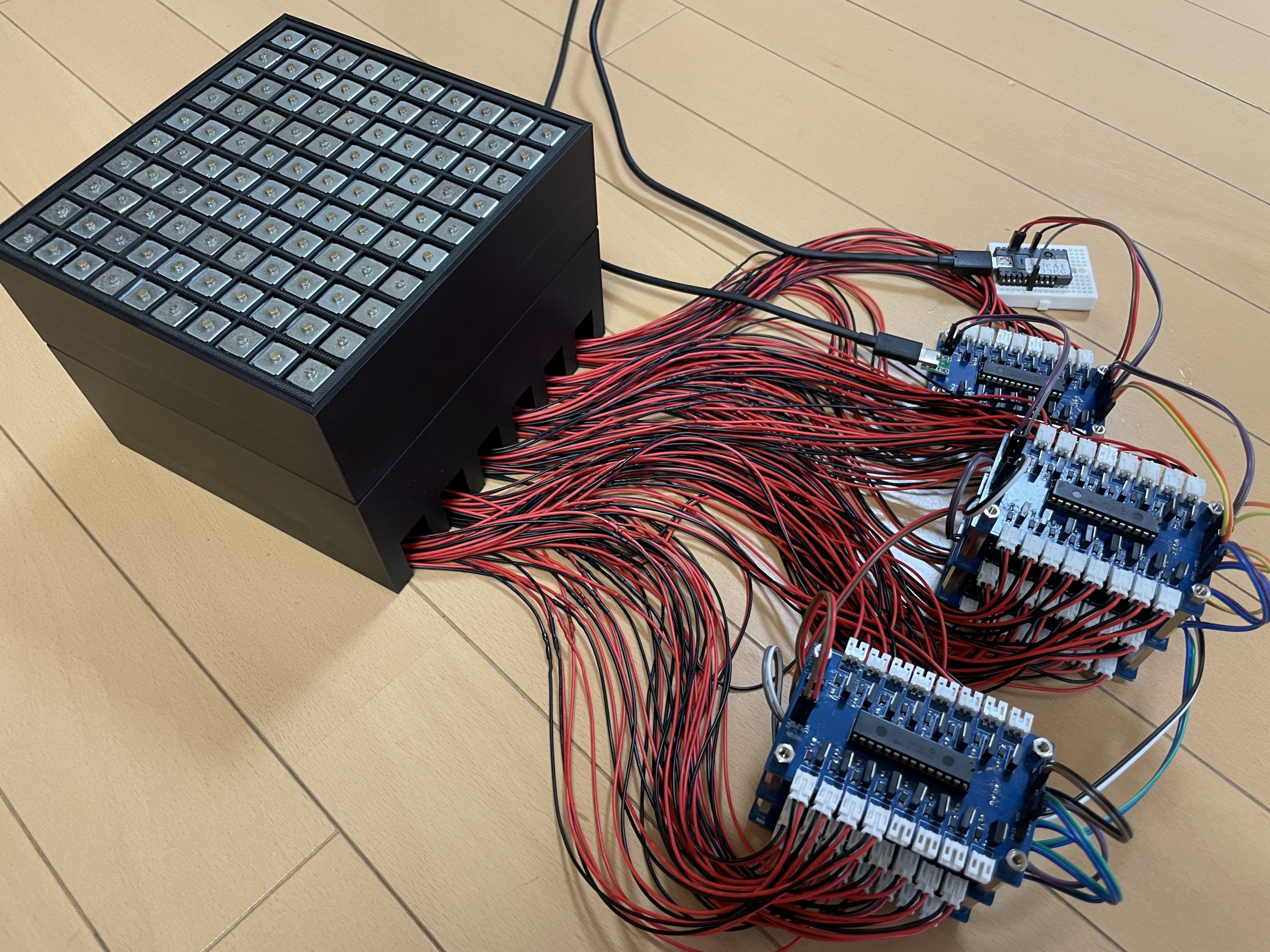

仕事では自動車の制御コンピュータのハードウェア設計を行う。メイカーとしては、Maker Faire Tokyo 2023にエモい渦を発生する装置「Uzurium」を出展し、Mouser Make Awards 2023のMFTオーディエンス賞を受賞している。

内藤英智さん(デンソーソリューション)

仕事では新規ビジネス開発を担当として、さまざまなプロトタイピングを行う。メイカーとしては、VRゴーグルと射出椅子を組み合わせた「VR黒ひげ危機一発」において、おもにVRプログラミングを担当。

登壇者はいずれも、名だたる大企業と関連グループ企業に務める現役のエンジニアであり、同時に「Kariya Micro Maker Faire 2024」の会場だけでなく、各地のメイカーフェアで何度も見かけたことがあるメイカーたち。そして司会も、仕事では量子コンピューティングの研究を行いながら、デンソーの社内メイクサークル「D’s Maker College」で企業内メイカーとして活動する大矢晃示さん(ミライズテクノロジーズ、車載半導体の研究開発を行うトヨタとデンソーの合弁会社)が務めた。

本セッションでは、司会からテーマが示され、それに対して登壇者がフリップに回答を書くという形式で進められた。最初のテーマは「メイカー活動が好きになったきっかけはなんですか?」というもの。それに対する回答は以下の通り(以下、箇条書き部分の回答については、パネリストが実際に書いたままとなっている)。

- 小林「マンガ・ゲーム」

- 梶田「タミヤ工作キット」(正式には「楽しい工作シリーズ」)

- 福原「ずこう(図工)」

- 内藤「NHK大学ロボコンを見て」

小林さんは、子どもの頃はそれほどモノづくりをやっていたわけではないという。その替わりに、『ドラゴンボール』などのマンガや、『スーパーマリオブラザーズ』といったゲームを楽しんだことが印象に残っており、「空想の世界に自分のモノづくりでなんとか近づけたい」というのが、モノづくりのきっかけになっていると話した。

梶田さんは、子どもの頃からレゴブロックやプラモデルなどの“作るオモチャ”が大好きだったそうだ。そのなかでもタミヤの「楽しい工作シリーズ」が心に残っているという。それというのも「ブルドーザーのキットを小学1年生くらいのころに失敗した。悔しかったので、2年くらいしてから、親に『もう1回作らせて』と頼んで、上手くいったのがすごくうれしかった」ためだと語った。

福原さんは、小学校の図工の授業を挙げた。「図工の授業、めっちゃ楽しかったんですね」と切り出し、小学5年生の図工の授業で作った木工の小物入れの出来が良く、それが成功体験になっていると話す。そして「モノを作って、作ったモノを後から自分で完成度を高めることができる。そういう意味で(モノづくりを)好きになったきっかけだと思う」と語った。

内藤さんは、逆に「小学校の時、図工って苦手だった」と切り出した。ただし、モノを作ることが嫌いだった訳ではなく、こだわりすぎた結果完成しないため、成績が悪かったためだという。そのこだわりが結実したのは、大学生になってからのこと。入った大学に「NHK大学ロボコン」に参加している部があり、そこで本格的なモノづくりを始めることができたのだという。

2番目のテーマは「会社の中でメイカーをやっていて苦しかったことはなんですか?」というもの。

- 小林「ない」

- 梶田「モノをつくる時間がとれない」

- 福原「ねぶそく」(寝不足)

- 内藤「体調管理・ねぶそく」(寝不足)

そのなかでも、シンプルに「ない」と書いた小林さんに、司会から最初に話が振られ、改めて「僕はメイカー、モノづくりをやっていて、苦しかったと思うことは特にないです」と断言した。

「ランニングとか最初は苦しいけど、習慣化していくと苦しくなくなる。ご飯食べるのも、歯磨きもみんな苦しくないみたいな感じで、モノづくりを生活の中で当たり前にする。特に苦しいなと思ってメイカーはやっていないです」(小林さん)

続いて、「寝不足」というキーワードが共通する内藤さんと福原さんが、趣味としてモノづくりに没頭してしまうが故の悩みを語った。

「今回『VR黒ひげ危機一発』をバージョンアップして、海中に行けるようにしたが、Unityでの開発に手こずった。土日も関係なく毎日午前2時くらいまで開発していたら、体が睡眠を取れと要求してきた」(内藤さん)

「会社が終わってからモノづくりを始めるので、いつも午後10時くらいからになる。やっていると、段々楽しくなってきて、気がつくと午前2時とか3時になっている。それで寝不足で苦しい時期がある」(福原さん)

そして、最後になった梶田さんが、「皆よりちょっと年を取っている結果、40を超えると、もういよいよ無理できない。日をまたぐと強制終了する」と、加齢による体力の減衰を告白した。

「だけど、作りたいものは無数に浮かんでくるので、体がひとつしかないのが恨めしい。頭の中にはドローンのアイデアが31号機まで浮かんでいるけど、形にできたのは23号機まで。早く作らないと頭の中で腐っちゃうというジレンマに苛まれている」(梶田さん)

3つめのテーマ「会社の中だからこそできるメイカーの楽しさはありますか?」に対して、4名は以下のように回答。

- 小林「仲間が増える」

- 梶田「会社の中で仲間を見つける」

- 福原「なかま(仲間)がいる」

- 内藤「すごいとがった技術者とモノづくりができる」

内藤さん自身の回答に「言っていることは同じ」と補足したため、全員がほぼ同じ回答となった。

「『VR黒ひげ危機一発』の最初は、僕が海の上から島に向かって射出するというVR部分だけをふざけて作った。そしたら、同僚の小原さんが、1週間でゴム動力で人を跳ね上げる椅子を作ってきた。こういう凄い人と一緒にモノづくりができるのは、大企業だからこそ」(内藤さん)

「梶田さんとは同じトヨタ自動車だけど、社員が多いのでメイカー活動をしていなかったら定年まで会うことはなかったかもしれない」「梶田さんとは、社外のファブスペースでプレゼンを見て、やばい人がトヨタにもいたんだって」(小林さん)

「私もそうですけど、メイカーは皆、普段はおとなしいんですよ。だけど、お互いメイカーだという共通点に気付くと、もうなんか嬉々とした顔ですり寄ってくる。サードプレイスというかオアシス、つまり憩いの場所を会社の中で見つけたぞって(笑)」(梶田さん)

「技術力が本当に高い人がいるんですよ。一般のコミュニティと比べて、めちゃめちゃ濃ゆいんです。モーターの音がうるさいからなんとかしたいって社内コミュニティでつぶやくと、FFT解析で周波数を見ましょうと指導いただいて、実際にその人の言う通りに手を入れたら音が静かになった」(福原さん)

4番目は「メイカーの経験がワーク(仕事)に生きたことはありますか?」というテーマ。

- 小林「電子工作で改善」

- 梶田「ワークショップを開けた」

- 福原「採用活動につかった」

- 内藤「1カ月でVR対応したPoC」

このなかから、司会が最初に声を掛けたのは福原さん。デンソーでは、新卒の採用活動にあたって、福原さんの「Uzurium」を使ったオンラインのワークショップを開き、回路設計に一緒に取り組むことで、志望者にモノづくりを体験してもらったという。

「自分からやりたいと言ったのですが、最初はダメでした(笑)。採用担当に、オンラインでいきなりデバイスを配ってもできないんじゃないか、と思われたんですね。あきらめずにもう1回「やりたいです」って言ったら、やらせてくれました」(福原さん)

結果的に、通常の採用活動に比べて、良い結果が出たため、メイカー活動が会社への貢献につながったそうだ。

続いて小林さんの「電子工作で改善」は、社内の工程改善に置いて、メイカーには定番のデバイス「M5Stack」を使うことで、高級な計測器を使わずに済み低コストで実現したというケース。

「普通に会社で働いていたら、M5Stackを使おうとは思わないはず。メイカーフェアでM5Stackを使っているのを見たり、聞いたり、記事で読んだりしているから、気付く発想がある」「そういうメイカー視点からの改善の方法を見つけたことがある」(小林さん)

梶田さんの「ワークショップを開けた」というのは、部署内で新しいモビリティやウェラブルデバイスを作り出すために、Raspberry Piのようなマイコンを活用しようという機運が高まり、梶田さんがワークショップを開くことになったそうだ。そういたワークショップを繰り返していった結果、信頼を勝ち得て、昨年には「趣味のドローンを一緒に作る」ワークショップを開けるまでになったという。

梶田さんが、そうしたポジションを得ることができたことについて、司会の大矢さんから「会社の大きさというのも作用しているのでは?」との質問が投げかけられると、「そうかもしれない」と梶田さんも答えた。

「社員が数人の会社でこんなことをしていたら、その会社はおかしくなってしまう。うちの部署も1500人くらいいるので、ひとりふたりくらい、こんなのがいてもいいだろうと思ってもらえたのかもしれない」(梶田さん)

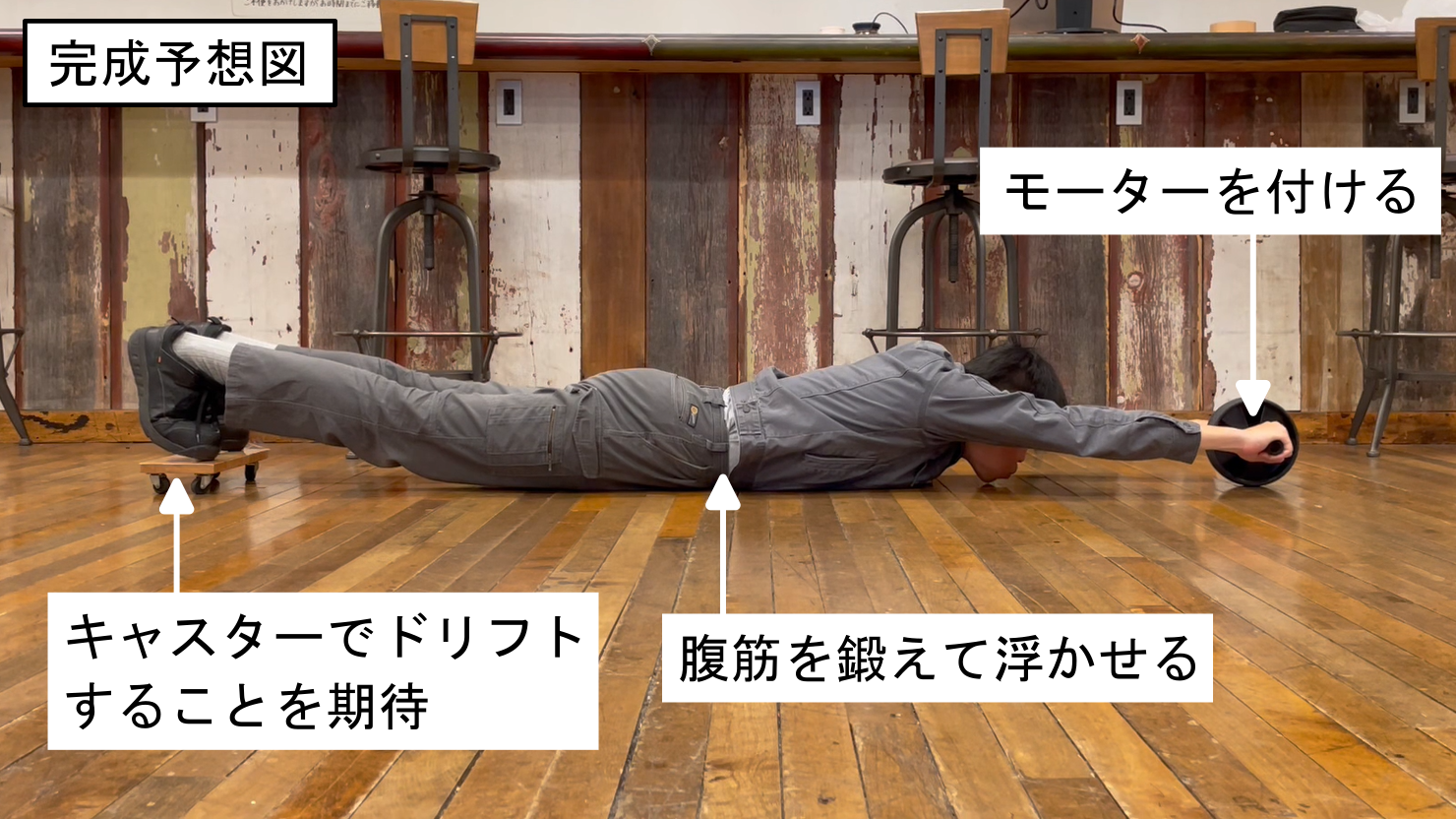

最後の内藤さんは、メイカー活動が新規事業のPoC(Proof of Concept:概念実証)に役立っているという話だ。内藤さんは新規事業開発の部署にいるが、エンジニアがひとりだけのため、そうしたプロトタイピングのタスクが逐次降りかかってくるという。人が車酔いしているかどうかを重心の揺れで判定するシステムを、任天堂「Wii」のバランスボードを使って2日程度で作ったこともあるそうだ。

「本当の車のコックピットで超リアルなVRによる運転体験を実現するPoCを作って、1ヶ月半後に体験会をしたいという、すさまじい依頼が来ました。VR黒ひげ危機一発での経験があったので、本当に1カ月ちょっとで作ることができた。通常の社内の試作スケジュールなら1年くらい掛かってもおかしくない」(内藤さん)

5番目のテーマは「会社のなかに何があったらもっと楽しくなりそうですか?」。

- 小林「出会いの場」

- 梶田「社外の人とものづくりできる場所」

- 福原「展示場所」

- 内藤「Make作品の量産+事業化」

ここでは小林さん、梶田さん、福原さんが、「場」という共通項でつながる回答をし、代表して梶田さんに話が振られた。

「社内に新しいことを挑戦するためにスタートアップスタジオを作ったんですが、まだ社内の人しか使うことができないんです。そこに、普段のお仕事の取引先以外にも、社外の人も一緒に集まって、ファブラボみたくモノづくりができる場にしたい」(梶田さん)

「せっかく作っても、趣味で終わるんですね。テレビに出たこともあるけど、出たら終わり。せっかく面白いものも多いので、量産して売ってしまえばいいのって思うアイデアが社内ででたりするんですけど、うちの会社は品質や大義にすごくこだわる。これは本当に世の中に出していいのかっていうのを、叩いて叩いて叩き壊してしまうので、結局世の中に出ない。それが残念」(内藤さん)

また、たまたま客席で聞いていた、ソニー「Creative Circuit」を立ち上げた田中章愛さんにもマイクが回された。

田中さんは、「最近は、いろんな会社にモノづくりスペースができているので、そういうところで持ち回りでイベントができたら面白い。僕も出演した『魔改造の夜』で、たくさんの社外の人と繋がることができたので、そういうイベントがもっとあればいい」と語り、企業内のメイカースペースを活用し、企業間を横断してのイベントを提案した。

そして、6番目の質問からは会場からの募集となった。真っ先に手を挙げたのは、先ほど客席から飛び入り参加した田中さんで、「メイカー活動を習慣化してフットワークを軽くするための工夫は?」という質問が投げかけられた。これに対して、パネリストの回答は次のとおり。

- 小林「賞金を稼ぐ」

- 梶田「仕事にしちゃう/家事は積極的に」

- 福原「作業部屋/コンテストの賞金」

- 内藤「家族の理解を/キャンプ用品」

福原さんは、活動を続けるためには家族に迷惑を掛けないことが重要だとして、「夜に作業が多いので、作業部屋が絶対にいる」というのと「小遣いの範囲で押さえるため、コンテストなどの賞金を開発費にあてる」という2つを回答。同様に小林さんも、開発資金を調達するためにコンテストで賞金を稼いだり、副賞にもらえるデバイスや機材のおかげでメイカー活動を継続できていると語った。

これに対して梶田さんは、「ちょっと反則だけど」と前置きしつつ、自身が趣味のドローンのワークショップを業務として実現したように、仕事にしてしまうことで業務時間でメイカー活動ができると話した。また、より大事なこととして「家事は最低でも50%以上を絶対にすることで、奥様が味方をしてくれる」ようになり、展示会への遠出であったり、自宅でのモノづくりであったりが可能になると語った。

「ワーク・ライフ、ライフ・メイク、メイク・ワーク、3つどもえの三国志みたいな感じでバランスを取ることによって、時間が上手く巡っていく」(梶田さん)

これに対して、自宅には作業部屋がなくリビングで作業をしているという内藤さんも「当然、家事もやります。あと、ハーブティーとかキャンプ用品とか、家族が使うものも作るんですね。メイクを家族にも還元するところが、免罪符になっている」と、家族の大切さを強調した。

7番目の質問も会場からの「社内で仲間が少ないので、どうしたら仲間を増やしていけるのか?」というもの。

- 小林「発信する」

- 梶田「まず仕事をニコニコ受ける」

- 福原「情報発信」

- 内藤「技術会に入る」

内藤さんが示した「技術会」とは、デンソーを始めとするトヨタグループの企業に多く存在する、エンジニアを中心とした社内コミュニティのこと。デンソーのメイカーサークル「D’s Maker College」も、この技術会の下部組織に位置付けられている。

「入社1年目から技術会活動に参加して、イベントの手伝いとかしていたら、いろんな人に出会えた。そういう活動みたいなやつにも入って積極的に参加するところかなって思います」(内藤さん)

小林さんと福原さんは、自ら発信するという、同じ答えを書いた。

「会社の中に(メイカー以外の)何かしらのコミュニティがあると思うんですね。そこに飛び込んだ上で、私はこんなことできる、こんなことやってるよって言うと、ごくたまにですけど、『私もこんなのやってます』という人が現れる。それを繰り返していくと、徐々に仲間が集まってくる」(福原さん)

「とにかく自分から攻めの姿勢でどんどん情報を発信して仲間を増やす。それが幸いしてですね、社内で僕のX(旧Twitter)見てます、と社内で初めて会う人に言われることが多い。そうすると、僕側の自己紹介は終わってる状態なので、仲間になりやすい」(小林さん)

そして、「仕事をニコニコ受ける」と書いた梶田さん。

「会社のなかで、顔が売れるようにするために、どうしたらいいのかというと、喜んで仕事を引き受ける。あいつ断らないな、なんか楽しそうに仕事やっている、と評価されると人が集まってくる。そうすると雑談も増えて、一緒に仕事をした人が、勝手に自分のことを宣伝してくれる。まずは、つまらなそうな仕事でも、ニコニコ喜んで引き受けることが、後から振り返ると役に立っていたのかもしれない。時間のかかる手法ではありますが(笑)」(梶田さん)

8番目の質問も会場から、大手企業のなかでメイカースペースの運営を担当しているという方から手が上がった。質問は、「企業のなかでメイカーとして活動には会社の理解がすごく大事だと思います。会社にどう認知されて、どう理解してもらってきたのか?」と「会社のなかで、メイカー活動に対して反対意見が出てきた場合、どういう風に説得したのか?」の2つで、客席からも質問に対してうなづく様子が見て取れた。

これに対するパネリストは次の通り。

- 小林「実績作り」

- 梶田「偉い人と友達になる」

- 福原「1)技術会、2)社内表彰」

- 内藤「技術会の歴史」

小林さんは、「僕も最初の頃はあまりよく思われていなかった」と自身の経験を振り返り、「トヨタ技術会のアイデアコンテストに毎年参加し、毎年賞をもらう」ことや、「『魔改造の夜』に出演して、たまたま社長がご覧になっていて、感謝状をいただきました」と社内外で活躍することで、認知を広げていった経緯を語った。

梶田さんは、「偉くない人とは友達にならないというわけじゃない」と補足しつつ、偉い人とも友達になりFacebookで繋がり、ドローンの製作日記などを普段から見てもらえるようにしていると話す。それによって「あいつが何をやっているのかわかっている」状況となり「動向を包み隠さずに伝えることで、いざという時に味方になってくれる」効果があるのだという。

福原さんも社内外での活躍をアピールする手段として、「社外(のイベントなど)で表彰されると、社内でも表彰してくれる制度があるんです。社長や役員から賞状がもらえるので、自分の部署などで見せると、なんかあいつすごいことやっていると認知してもらえる」と、社内の制度を活用する方法を例示した。

内藤さんの「技術会の歴史」とは、デンソーのメイクサークルであるD’s Maker Collegeの立ち上げや、先行活動である部活動制度等を指している。「(先輩方が制度を)一生懸命に作っていただいて、そういう歴史のおかげで僕たちは自由に活動させてもらっている。本当に感謝しています」と語った。

最後は熱心に話に聞き入っていた小学生が指名され「次に何を作りたいですか?」というストレートな質問が投げかけられ、パネリストはそれぞれの展望や計画を語ってセッションは終わりとなった。

- 小林「ディズニーみたいなロボ」

- 梶田「やっぱりドローンを子ども達と作りたい」

- 福原「魔法」

- 内藤「VRダルマ落とし」

「やっぱりディズニーって夢があるものを作っているので、メイク活動でもディズニーに叶うぐらいのメイク活動をやっていきたいと思って、ディズニーみたいなものを作っていこうと思っております」(小林さん)

「やっぱりドローンです。自分はドローンが非常に大好きなんで。でも、作るだけじゃなくて、一緒に作るとか、作り方を教えるのも楽しいので、質問してくれた子どもたちと一緒に体験していきたい」(梶田さん)

「私はですね、魔法を使えるようになりたいですね。魔法です。だから魔法に関するものを全て作りたい。まず、魔法の杖、魔法陣を作ります」(福原さん)

「『VR黒ひげ危機一発』がすごいウケたんで、次は『VRだるま落とし』で、VRゴーグルを掛けた人がだるまになって、椅子の上でぴょんってやると、別のとこに置いてあるだるまがポンポン跳ねるんですよ。それをタイミングよく打てばだるまが落ちて、だるま役の人が30メートル落下する。そんな感じのパーティーゲームを作りたい」(内藤さん)