編集部から:この記事は『Prototyping Lab 第2版』の著者、小林茂さん(情報科学芸術大学院大学[IAMAS]産業文化研究センター 教授)に取材・執筆していただきました。

「OTON GLASS」(オトン グラス)というデバイスを知っているだろうか。2016年後半から2017年初頭にかけてさまざまな賞を連続して受賞したこともあり、ウェブニュースで目にした方がいるかもしれないし、受賞に関連した展覧会で実物を体験した方もいるかもしれない。OTON GLASSは、文字を読むことが困難なディスレクシア(読字障がい者)や弱視者、海外渡航者を対象とした、文字情報を音声に変換することで「読む行為」をサポートするスマートグラスである。前例がほとんどないこのデバイスがどのようにして生まれ、発展し、どんな展開を狙っているのかについて、代表の島影圭佑さんにコミュニティスペース「NTTドコモ・ベンチャーズ ラウンジ」で話を聞いた。

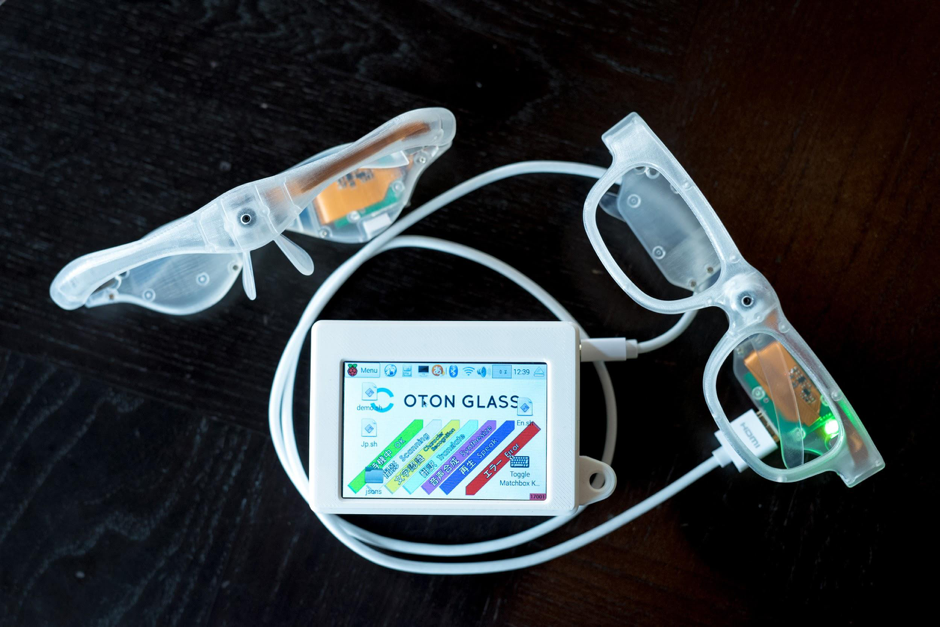

文字を読むことが困難なディスレクシア(読字障がい者)や弱視者、海外渡航者を対象とした、文字情報を音声に変換することで「読む行為」をサポートするスマートグラス「OTON GLASS」の最新のプロトタイプ。(Photo: Hajime Kato)

身近な人のためにつくるという動機は明確なコンセプトを創出する

OTON GLASSというプロジェクトは、島影さんの身近な人がきっかけとなって始まった。

「開発のきっかけは僕の親父(オトン)の失読症でした。僕が大学3年生の時(2012年)に親父が脳梗塞になり、その時の後遺症で言語野に傷がついてしまって、普通に会話するのは全然問題ないんですけど、文字だけ読めなくなってしまう失読症になったんです。僕は元々プロダクトデザインの勉強をしていて、大学4年生の時(2013年)はもう卒業研究の時期でもあったので『今、自分がつくるべきものはこれしかない』と思い、親父の読みをサポートするデバイスを作ろうと始めたのがきっかけでした」

家族とのコミュニケーションを補完するものや、父親にとって使いやすいインタフェースを持った情報端末「OTON PC」などいくつかのアイデアを検討していた島影さんは、プロダクトデザインを勉強していたスキルを活かしてさまざまなアイデアをスケッチとして描きながら発展させていった。その中で父の読む能力をサポートするデバイスというアイデアに至ったきっかけは、父親を対象とした行動観察だった。

ある日、病院で診察のためのアンケートを記入する際、父が質問の文章が読めなかったため、何が書いてあるのかを隣にいた先生に聞いてその文章を発話してもらって内容を理解している場面に居合わせた。その経験から、常にユーザーと同一の視野を持ち隣でささやいてくれるデバイスというアイデアを思いついた。読む能力を補完するデバイスというテーマに絞ってからは、さらにいくつかの形態をスケッチで検討した後で合理的な形状としてメガネ型に収束した。当時、メガネ型のデバイスとしては2013年5月に開発者向けの限定販売が始まったGoogleの「Google Glass」が大きな話題となっていた。一口にメガネ型デバイスといってもさまざまな形状が考えられる中、OTON GLASSがごく一般的なメガネ型に落ち着いたのには身近な父の存在があった。

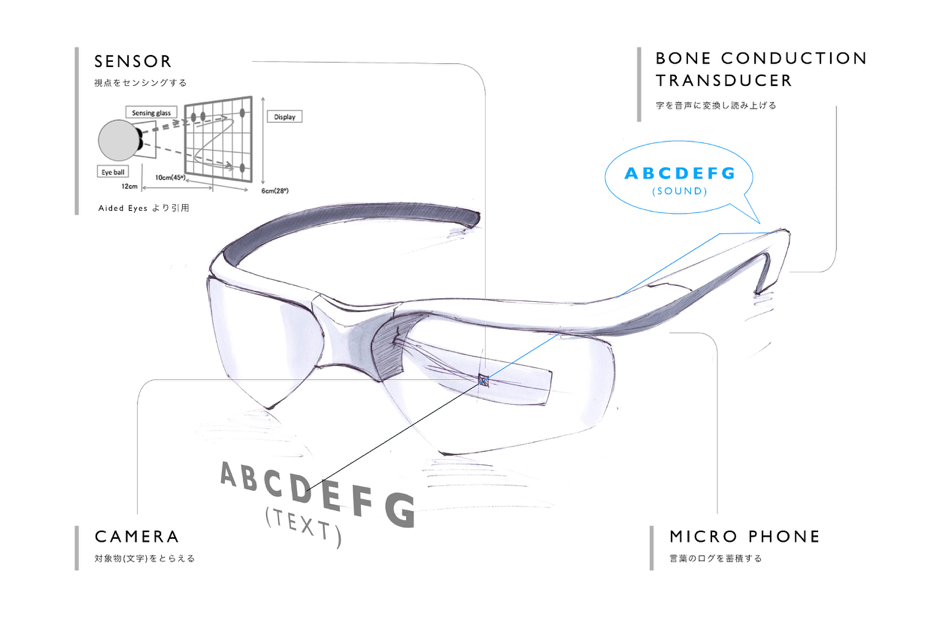

論文などで技術を調べながら描いたコンセプトスケッチ(2013年7月15日)

「ウェアラブルコンピューティングやスマートグラスを調べると、攻殻機動隊的な世界観が常にあって、そこからインスピレーションを受けているコンセプトモデルはあったんです。でも、近未来ではなく、来年とか今すぐにでも渡したいと思っていたので、『親父、来年とかにどんなのだったらかけるかな?』と考えたら、今の文化の延長にあるようなメガネの形だったらあり得るかな、と思ったんです。当時、Google Glassは出てたんですけど、『Google Glassを親父がかけるかな…』という疑問がありました」

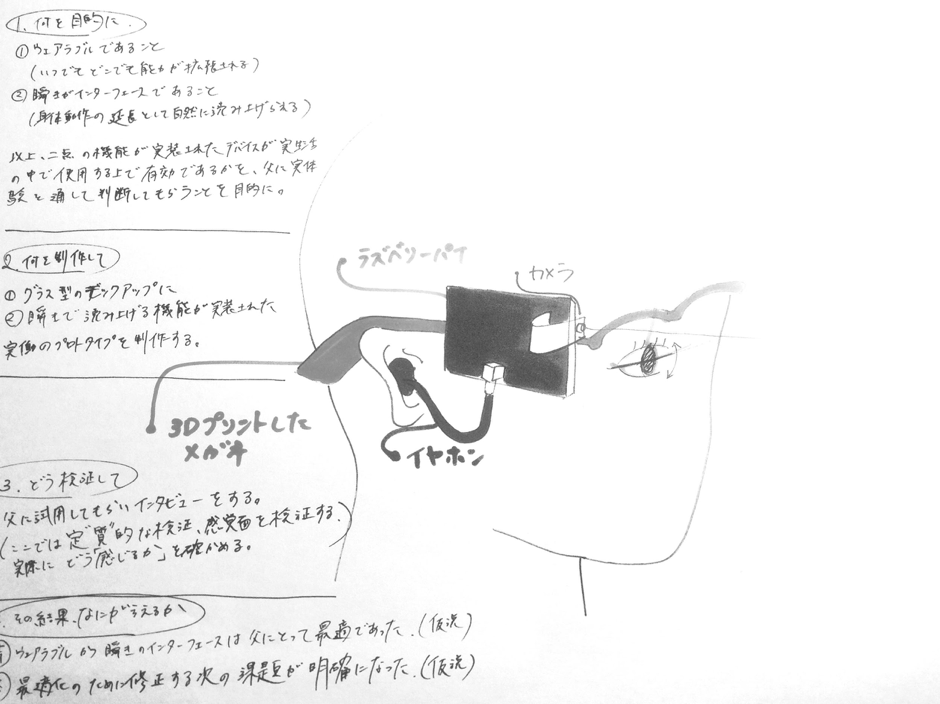

島影さんは、当時同居していた父の姿を見ながら「文字を音声に変換することで読む能力を補完するごく一般的なメガネの形をしたデバイス」というコンセプトを創出したあと、何かを見て瞬きしたら音声に変換するというインタラクションのビデオプロトタイプを制作した。また、Raspberry Piなどプロトタイプを実現するために活用できそうな身近な技術について調べ、それをどのように組み合わせるかを検討してスケッチとして描いた。

OTON GLASSのビデオプロトタイプ

身近な技術によるプロトタイプの実現を検討する段階で描いたスケッチ(2013年8月20日)

これは島影さんにとってプロポーザルを常に持っているような状態だった。当時の島影さんのスキルではビデオプロトタイプとモックアップで作品としていったん完成させるという選択肢もあったが、2013年10月に参加したイベント「konashi-Make-a-thon 2」での作品を展示するために参加した「Maker Faire Tokyo 2013」で最初のコンセプトプロトタイプを一緒につくる仲間に出会った。

メイカームーブメントはコンセプトプロトタイプの創出を加速する

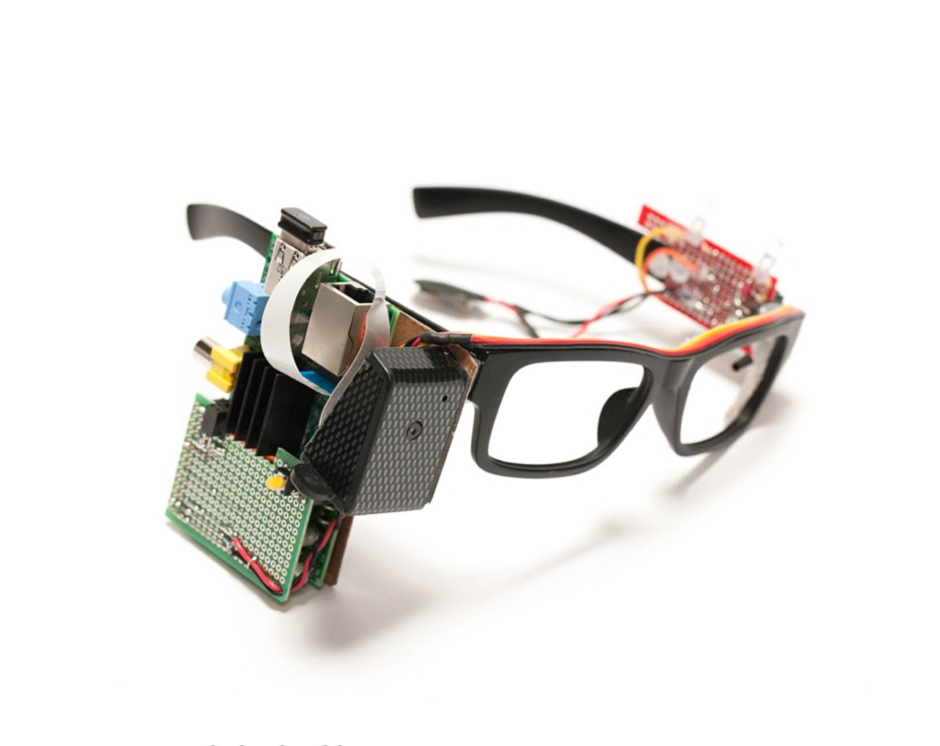

2013年11月3日と4日に開催されたMaker Faire Tokyo 2013に、イベントで製作した植物をモチーフとした作品を展示していた島影さんは、同様に植物をモチーフとした製品を展示するために出展者として参加していた二人のエンジニアと出会った。そして、終了後にあらためて訪問した際にOTON GLASSのビデオプロトタイプを見せて今ある技術で落としどころはないかに相談したところ協力を得られることになった。こうして、同級生のプロダクトデザイナーも合わせた4人でOTON GLASSの最初のコンセプトプロトタイプの開発が始まり、約2ヶ月後の2014年頭には最初のコンセプトプロトタイプが完成した。

ハードウェアは、2012年半ばに登場したクレジットカード大のコンピュータ「Raspberry Pi 1 Model B」とカメラモジュール、USB接続のWi−Fiドングル、ユニバーサル基板上のLEDといった部品を市販のメガネフレームに取り付けた。ソフトウェアは、画像認識には当時最も高性能だったドコモの「画像認識API」を使い、瞬きを検出した時にカメラモジュールで撮影した静止画を画像認識APIに送信し、認識結果であるテキストデータを音声合成ソフトによって音声に変換し、それを再生していた。この当時使用していたRaspberry Piは現在の主力モデルである「Raspberry Pi 3 Model B」と比較すると数分の1程度の処理能力しかなく、撮影したものを音声として聞けるようになるためには15秒程度もかかっていた。それでも、このような「民主化」したテクノロジーを活用したことにより、OTON GLASSというコンセプトは実際に体験できるコンセプトプロトタイプになった。

島影さんたちは、最初のコンセプトプロトタイプがドコモのAPIを使用していたことから、2014年3月にNTTドコモとNTTドコモ・ベンチャーズ主催のデベロッパーコンテスト「Developer Application Contest 1st」に参加した。この時にOTON GLASSが最優秀賞を受賞したことで、ドコモ・イノベーションビレッジの「Villageシード・アクセラレーション プログラム第3期」への参加をすすめられた。それまでスタートアップという言葉すら知らなかった島影さんは、大学院入学直後にプログラムに応募し、審査を経て半年間のプログラムに参加した。その中では、起業家としてのメンタリングを受けつつ、プログラムのゴールとして設定されていた最終成果発表イベント「Demo Day」に向けて開発を継続していくことになった。

「このプログラムに参加して一番良かったと思うのは、メンターとしてミクシィ株式会社前社長の朝倉祐介さんに担当していただけたことですね。朝倉さんは『起業という手段を使って、社会を変えるプロダクトを世の中に出していくべきだ』という理念を持っていて、そういった観点からOTON GLASSのことを真摯に応援してくださいました。僕自身、元々起業すること自体に興味があったわけではありませんでした。むしろ、今自分が開発しているものを本当に求めている人々に届けるためにはどうしたらいいのか? と考えに考えた末に、起業せざるをえなかった、という言い方が正しいです。今までに社会に存在していなかったコンセプトのプロトタイプをつくる、というハードルは近年格段に下がってきています。一方で、それを社会に実装する、製品開発から事業開発へと移行する過程に多くの課題があり、同時にそこを乗り越えていくことが、目的遂行のために最も本質的な部分であると感じています。そういう観点から、その本質的な部分に対して取り組める「起業」という手段は理にかなっていると思っています」

「朝倉さんからは経営者としてのマインドセットなどの精神的な面から、事業計画の立て方や開発のマネジメントスケジュール管理などの実務的な面までをみっちり指導していただきました。12月にDemo Dayがあったので、それに向けた計画を立てて開発を進めて、そこで第2弾のコンセプトプロトタイプを発表しました。これは最新のものと同様にRaspberry Piを外部化しているものでした。この開発のマネジメントと平行して事業計画書を書くというのが半年の基本的な仕事で、定期的に進捗を確認していただきながら進めていきました」

2014年に製作されたコンセプトビデオ

第2弾のコンセプトプロトタイプには最初のものにはなかった視線入力機能が追加され、撮影から音声化までにかかる時間は約3秒まで高速化されていた。さらに、造形面に関しては3Dプリンターで外装を出力し、完成度の高いものになっていた。

このようにして、最初のコンセプトプロトタイプから1年弱でさらに完成度を高めた第2弾が完成したものの、最初のメンバーで量産設計など製品に向けての開発を継続することに関する限界が見えつつあった。そこで、島影さんを残して一旦プロジェクトは解散し、2015年度はいったんそれまでの活動を言語化して発表しつつ、体制を整えていくことになった。その期間に発表された論文のうち、父親の担当医やリハビリを担当していた言語聴覚士と共著で行った認知リハビリテーション研究会での発表は印象深いものだった。

「自分以外の発表が症例の発表というなかでデバイスに関する発表をした時わかったんですが、医療の現場は限界を感じているんですよね。医療の世界では治すということがゴールになっていて、『治そうとすればこういう努力はできるけど、すべてを医療の力で解決するのは無理がある』っていうのを現場の人たちは感じてるんです。治せるところは今の医療の蓄積を使ってやるとして、それで無理なところは(新しい)技術でどうにかできないだろうか、っていうリアクションがあったのは面白かったですね。研究者として積極的に活動していた父の担当医の先生が敷居を低くしてくれたことでそうした世界には入れたのは、僕自身にとって新鮮だったし、医療従事者の人たちにとっても結構新鮮だったんじゃないかなと思います」

このようにして論文や展示などでそれまでの活動をまとめつつ、2016年3月に大学院を修了して東京に戻った島影さんは、ビジネスSNS「Wantedly」を活用して新たなメンバーを募集した。応募してくれた人々に対して、資金調達をしてちゃんと会社として成り立つようにするためのプロトタイプをまずつくりたいことを説明し、ソフトウェアやデザイン、リサーチなどにプロボノとして関わってくれるメンバーを集めた。そして、島影さんとハードウェアを専門とする栗元啓光さんをコアにした体制ができていった。実は、この頃には父親の失読症はリハビリによってほぼ完治していた。

「親父はリハビリでかなり良くなってて、幸いにも親父にはもうOTON GLASSは必要なくなってるんですよね。親父の場合は、記号と脳の中にある辞書の結びつきが切れていたので、小学校や中学校で習うように漢字や平仮名の練習を続けていくと接続されて徐々に思い出してくる、という感じだったんです。父の診察についていって親父の回復度を見ると『OTON GLASSより進捗出てますね! 負けた!(笑)』みたいな感じでした」

それでもOTON GLASSの開発を継続したのにはOTON GLASSの必要としている人々との出会いがあった。「モチベーションを持続する上で大きかったのは、実際に当事者であるディスレクシアの方のところに行って使ってもらって『今後もっと発展してきたら欲しい』という声をもらったことです。今もその関係はずっと続いているんですが、新しいプロトタイプができたら毎回来てもらって体験してもらって、一緒にOTON GLASSをどうしようかって育てているという感じなんですよね。僕の中でも『これがホントに正しいのか? ホントに使ってもらえるのか?』という恐怖感っていうのはやっぱりあるわけですね。そういう自分の仮説に対して『今はまだこういうところができてないけど、ここの価値は感じていて、ここがこうなってどんどん良くなったら使いたい』っていうフィードバックをもらえていることで、これを続けて良いんだという思えているんです」

過去のデータからある程度予測できる既存の製品に漸進的な改良を加えた製品を開発する場合と異なり、新規の製品を創出しようとする場合には世の中に出してみるまで人々がどれだけの価値を見出してくれるかは分からず、リスクが高い。実際に体験できるコンセプトプロトタイプができた段階からそれを必要とするであろう人々に提案し、協働で育てていくという手法は、リソースの限られているスタートアップにとっては有効である。

こうして、コアになるメンバーと多様なスキルを提供するプロボノ、当事者の人々との協働で創り出したOTON GLASSは、その可能性が高く評価され2016年後半から2017年初頭にかけて次々と受賞していくことになる。2016年9月に国際エンジニアリングアワード「第11回ジェームズ ダイソン アワード2016」の国内審査3位、同年12月に日本最大級のオリジナルハードウェアコンテスト「GUGEN 2016」の優秀賞およびDMM.make AKIBA賞、2017年2月にデジタルとフィジカルを横断し結合する創造性に関するアワード「YouFab Global Creative Awards 2016」のグランプリおよび特別賞ヤマハ賞に加え、障害のある人との協働から生まれた魅力的なしごと・はたらき方を紹介するアワード「Good Job! Award 2016」を連続して受賞し、受賞のニュースや展覧会を通じて多くの人々が目にすることとなった。

第3弾のコンセプトプロトタイプを使用している様子。メガネのフレームに配置されたボタンを押すとフレームに内蔵されたカメラが静止画を撮影し、音声に変換されたものが再生される。

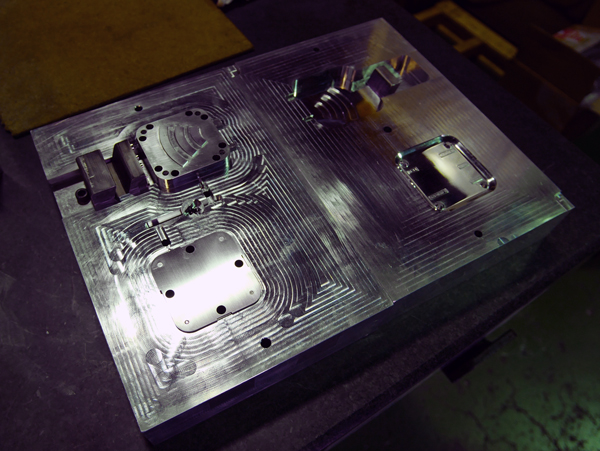

第3弾のコンセプトプロトタイプの本体部分。Raspberry PiとLCD、バッテリーなどが3Dプリントした筐体に収まっており、メガネ型デバイスへはケーブルで接続されている。

第3弾のコンセプトプロトタイプのメガネ部分。左側のフレーム上にあるボタンで静止画をキャプチャする。

第3弾のコンセプトプロトタイプは、視線入力機能を削除してメガネのフレーム上に配置したボタンで読み取りを指示するインタフェースに変更している。これは、ユーザーテストでのフィードバックを反映したものである。ボタンを押すとメガネのフレームに内蔵したカメラで撮影し、その画像をGoogleの画像認識技術「Cloud Vision API」で文字を認識し、必要に応じて同じくGoogleの翻訳技術「Cloud Translation API」で翻訳し、Amazonのテキスト音声への変換技術「Polly」で音声へと変換して再生する。2014年当初に製作された最初のコンセプトプロトタイプと比較して、さまざまな処理を担当するRaspberry Piの性能が数倍に向上しただけでなく、文字認識や翻訳、音声への変換に関して深層学習(ディープラーニング)による技術的なブレークスルーがあったことにより、飛躍的に実用性が高まった。

第3弾のコンセプトプロトタイプを体験している様子を紹介するビデオ

OTON GLASSは当事者との協働による新たな方法論の創出に挑戦する

その先に期待されている製品化について、島影さんは課題と可能性を見出している。「僕らは来年に製品としてのOTON GLASSを完成させたいって思っているんですね。コンセプトプロトタイプでプロトタイピングを重ねていって仕様を決めて、仕様が決まったらそれに特化した専用設計にしたいと思っているんです。メガネの中で完結するものか、外付けのボックスがもっと小型化して名刺くらいのサイズで着けられるようになったものか、ネットとつなげる部分に関してスマートフォンと連携するものか、といったことを想定して実現可能性を探っているところです。僕たちとしては方向性が見えたと思うので資金を調達して先に進めたいんですが、投資家さんとかを回っていると課題を感じているんです。この間もFacebookがARの発表の中でメガネ型デバイスをつくると発表していたり、Snapchatが『Spectacles』っていうサングラス型のアイウェアをつくっていたりと、アイウェアコンピューティングの第3波くらいが来ていると思うんですよね。僕としては、もう本当にこのタイミングで社会実装されるかもしれないというくらいの感覚なんですけど、日本でこういうことをしている人はそんなにいないですし、投資家さんにはGoogle Glassなどがコケたという記憶があって、相当な実績がないとちょっと怖いってなってるんですよね」

一般的にいって、ほぼ人件費のみで開発できるソフトウェアと比較して高額な初期投資が必要となる上に在庫のリスクがあり、さらに製造物責任が伴うハードウェア開発はハードルが高い。そうしたリスクの高さから投資家が躊躇する一方で、現在のコンセプトプロトタイプのレベルでもいいから欲しいという人々もいるという。このギャップを乗り越えるために、島影さんは今までとは異なるアプローチも視野に入れて検討している。

「今年の4月から金沢21世紀美術館で展示しているんです。この展示が研究開発の場としての活動という位置づけだということもあって、美術館の方が石川県視覚障害者協会の人たちと打ち合わせをコーディネートしてくれて、使ってもらう機会をつくってくれたんです。そこでは『この状態で一回家に持って帰って生活の中で使ってみたい』というようなフィードバックがあったんです。それで、これはもしかしたらこの段階で売るっていう選択肢もあるのかな、って思ったんです。売って実績をつくって、これくらいの人が買うって言っているんで投資してください、っていう両輪で行かないといけないかな、って思い始めてるんです。つくっている側と、つくられた物と、今の段階で使いたい人たちをどういう契約で結ぶかっていうところがすごく重要になってきて、もし売るとしたら『ユーザーテストの延長』として位置付けるとか、できる保証とできない保証があるということを了解してもらった上で買ってもらうとか、そういうことが必要になってくると思います。OTON GLASSのように『コンセプトとしてはあったけど実体としてはなかったもの』を社会に実装する時に一回挟むフェーズとしてこういうメソッドがあってもいいのでは、という提案としてあり得るかもしれないと思ってるんですよね。さらに、そうすることでハードウェアを販売するのは非常にハードルが高いと考えている人々のマインドが変わるかもしれないし、ハードウェアの作り方が変わるかもしれないですよね」

プロトタイプの段階でもいいから欲しいという人々にどのようにして届けるのか、というのは大きな課題でもある。筆者自身、総務省が2014年度に開催した「ファブ社会の基盤設計に関する検討会」に構成員の一人として参加した際、メイカーが販売するような製品に関しては個人間の契約で製造物責任法を上書きすることにより、もっと気軽にハードウェアをつくれるような社会にできるのではないかという素朴なアイデアを持っていた。しかしながら、製造物責任法を専門とする研究者などを中心とした検討を進める中で、製造物責任法を上書きすることは不可能であるという結論に達した。

製造物責任法が制定された当時のことを考えると、消費者を騙そうとする強い立場にあるメーカーを規制するための法律としては理にかなっていたと思われる。しかしながら、「メーカー」と「メイカー」を同列に扱うことには無理がある。メーカーが対価と引き替えに消費者に製造物を販売するという関係において現在の法律を変えるのは難しいとしても、今までになかった体験を可能にするためのデバイスを協働で開発しているというフェーズであれば「ハック」する方法があるかもしれない。筆者は、この取材をきっかけとして、島影さんたちとこうした方法の可能性に関する議論を始めようとしている。議論の進捗については段階毎に公開したいと考えているので、このような挑戦に興味のある方は引き続き注目して欲しい。

最後は大風呂敷を広げたような展開になってしまったが、金沢21世紀美術館での展示は7月23日まで継続される予定である。また、今後の展示のアップデートにおいては、展示台での体験に加えて、館内を歩き回って自由に体験できるような展示を追加することも検討されている。今回の記事を読んで実際のOTON GLASSを体験したいと思った方には、ぜひ展覧会期間中に金沢を訪れてみることをおすすめしたい。