2015.12.25

MakerCon 2015基調講演「オープンソースハード×デジタルファブリケーション×メイカーの掛け合わせがオープンイノベーションを可能にする」

MakerCon Tokyo 2015の基調講演に登壇したのは、小林茂さん(情報科学芸術大学院大学[IAMAS]産業文化研究センター 教授)だ。講演のタイトルは、MakerConのテーマでもある「“Open Innovation” by Makers」というもの。この後に続くプログラム全体において重要なキーワードとなる「オープンイノベーション」という言葉について、歴史的な経緯を振り返りつつ、聴取者とのコンセンサスを取り、そして現在の日本におけるオープンイノベーションの状況について整理した。

「イノベーション」という言葉を定義する

小林さんはまず、「イノベーション」という言葉の起源を振り返るところから話を始めた。イノベーションは、現在の日本ではいろんなところで聞かれるようになり、企業のCMにおいてキャッチフレーズになっていたり、ニュースのなかに登場したり、書籍のタイトルに頻繁に使われたりしているのを誰もが目にしている。あまりに頻繁かつさまざまなところで使われるため「うさんくさい」とすら感じてしまう人もいるかもしれない。

イノベーションという言葉を現在のような意味で最初に使ったのは、20世紀前半に活躍した経済学者のヨーゼフ・シュンペーターだ。当時、経済が停滞していたオーストリアの中にあって、企業家がすでにある要素を組み合わせたり、つくり方を変化させたりする「新結合」が経済をダイナミックに変えていく原動力になるという説を提唱した。この新結合をシュンペーターは後にイノベーションと言い換えたのだ。そして、このシュンペーターのイノベーションを現在の経済や社会の状況のなかに当てはめると、小林さんは「新しい製品やサービスを作って、市場に投入して、新しい顧客を創出することである」として、同時にこの日のプログラムにおける共通の定義とした。

続いて、本セッションのコアである「オープンイノベーション」へと話が及んだ。まず、この言葉自体は、2003年にアメリカのハーバードビジネススクールの助教授(当時)だったヘンリー・チェスブロウが、著書のなかで提示したものだという。チェスブロウは、それを示すために3つの事例に着目している。

ひとつ目は、コンピュータの歴史において伝説的な研究機関となっている、ゼロックスのパロアルト研究所(PARC)だ。この研究所では、いろんな研究者たちがさまざまな新しい技術を開発したものの、ゼロックスのビジネスに結びついたものはごく一部だった。それ以外の革新的な技術は、外に飛び出して3comやAdobeといった新しい会社となって、実現することになった。

ふたつ目がIBMだ。このコンピュータ業界の巨人は、1990年代初頭に巨額の赤字を計上して経営危機に陥ったため、それまでにいくつもの大手企業で経営をしてきたルイス・ガースナーをCEOとして招聘した。ガースナーは、それまでハードウェア中心で、すべての技術を垂直統合型の自前主義で進めビジネスを大きくしたIBMを転換し、LinuxやJava、HTMLなどの外部のオープンな技術を取り入れることで経営を建て直して今のIBMのソリューションビジネスのベースを作り挙げた。

最後がIntelだ。Intelは中央研究所にスター研究者を集めるのではなく、世界中の研究機関や大学の近くに分散型の研究施設を作ったり、ベンチャーキャピタルを通じてスタートアップ企業に投資したりすることで、社内外の研究者や有望なスタートアップ企業とのネットワークを作り上げている。これによって、Intelは、停滞することなく大きな成長を続けられるようになったのだという。

つまり、企業はクローズドに内部で研究してイノベーションを目指すのではなく、必要に応じて外部と知識や情報を交換し、連携しながら進めて行くオープンなイノベーションが必要だとチェスブロウは述べているのだ。

「IoT」を実現するためには「オープン」である必要がある

そして、小林さんはオープンイノベーションが最近になって注目されるようになったのには、今の時代ならではの明確な理由があるという。そのひとつが「IoT(Internet of Things)」だという。IoTという言葉自体が、毎日のように新聞などに出てきてバズワードとなっている。だが「うさんくさいと思う人もいるかもしれないが、これはこれで(作り手においては)非常に面白い状況だと思っている」(小林さん)のだという。

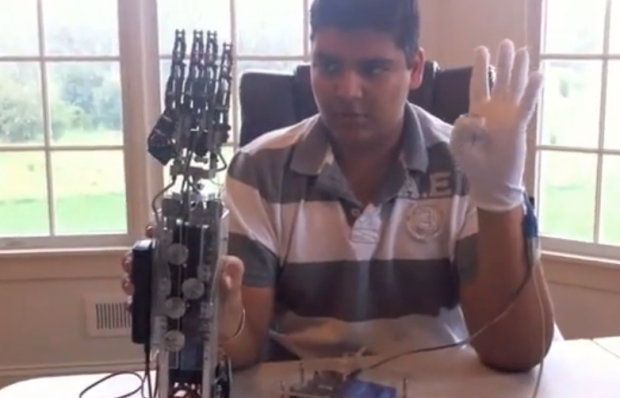

従来、物作りにおける要素は、筐体、機構、電子回路、ファームウェアくらいのものだった。だが、IoTにおいては、そうしたものと連携するスマホアプリやウェブサイト、バックエンドのサーバーなどの仕組みが必要になってくる。そして、これら全部が連携しないといけない。これを全部、単独でできる企業や個人は、世界でも非常に限られている。そのため、IoT時代の物作りは、多くの人々が連携しないといけない。「この複雑な連携を実現するためには、オープンにイノベーションを起こしていくことを考えないといけない」「なぜなら、既存の事業を少しずつ改良して行くことにくらべて、まったくの新規事業は難しい。(新しいことなのに)いきなり100億円規模のビジネスを求められてしまう。これは容易なことじゃない」(小林さん)

そして、21世紀になって、イノベーションを起こすために必要な要素が、いくつか揃ってきた。それが、設計データなどがすべて公開されている「オープンソースハードウェア」、3DプリンターやCNCなどの「デジタルファブリケーション」、そして「メイカー」と呼ばれる人たちだという。

例えば、「Pebble」というKickstarter発で成功したハードウェアのスタートアップがある。ァウンダーのエリック・ミジコフスキーはオランダ留学時、自転車に乗りながら携帯電話やスマートフォンの着信やメールをチェックする人々を見て、腕時計型で携帯電話やスマートフォンと連携するデバイスを思いついた。ユビキタスコンピューティングを研究していたミジコフスキーは、自らArduinoとジャンクの液晶を使って、プロトタイピングした。続いて、オープンソースであるArduinoのデータを使って、オリジナル基板のコンセプトプロトタイプを100個制作した。これは、製品とは言えないレベルのものだったが、それでも使って見たいという人に販売し、彼らからのフィードバックをプロトタイプに反映。そうやってPebbelを完成させ、当時のKickstarterの最高記録となる出資金額を集めた。

もうひとつの例が、小林さんも関わった、岐阜県大垣市でスタートした「光枡」というプロジェクトだ。檜でできた枡にLEDと基板と電池を内蔵し、傾けることで内側がほのかに光り、お酒を飲むシーンに彩りを添えるというものだ。大垣市は元々、枡の生産高が全国の8割にもなる、伝統的な地場産業がある街。そうした物作りとIT産業との連携を目指す「コア・ブースター・プロジェクト」から生まれたのが光枡だ。当初は、前例がない取り組みで実績もなくIoTという言葉も一般的ではない状況だったが「何か新しいことをやりましょう。面白いはずです」という気持ちのみで、人を集め、チームを編成し、その中から生まれてきた。3DプリンターやArduinoなどを駆使して、自分たちで試作し、スタートから2年間で発表までこぎ着けた。9月にはクラウドファンディングサイト「Makuake」でのファンディングに成功し、出荷に向けて量産に入ったところだ。

「こうした動きがどんどん起きている」と小林さんは言う。オープンソースのハードウェア、デジタルファブリケーション、メイカーという3つが掛け合わさることによって、どんどんイノベーションを生み出せるところまで来ている。

もちろん、既存の製造業であるメーカーは依然として大きな存在だ。だからメーカーとメイカーの主従が置き換わるのではなく共存していき、さらに両者の間でコラボレーションが起きることで、どんな良いことがあるのか、というのが、この日のテーマのひとつでもある。

既存のメーカーから見れば、メイカーがいるところは辺境であり周辺部に過ぎない。だが、フロンティアという言い方もある。「辺境というと左遷されたみたいだけど、フロンティアとポジティブに思えるかもしれない」(小林さん)。そして、歴史を振り返れば「フロンティアから新しいことが起きており、非常に重要なところだ」と思うと締めくくった。