2020.11.11

「Maker Faire Tokyo 2020」レポート #6 — 原価300ドルのオープンソースリアルタイムPCRマシン「Ninja qPCR」

バイオテクノロジーに関連した作品は、Maker Faire Tokyoでたびたび見かけるが、Maker Faire Tokyo 2020では、原価300ドル(≒3万円)のリアルタイムPCRマシン「Ninja qPCR」が登場した。

PCRマシンを自作する

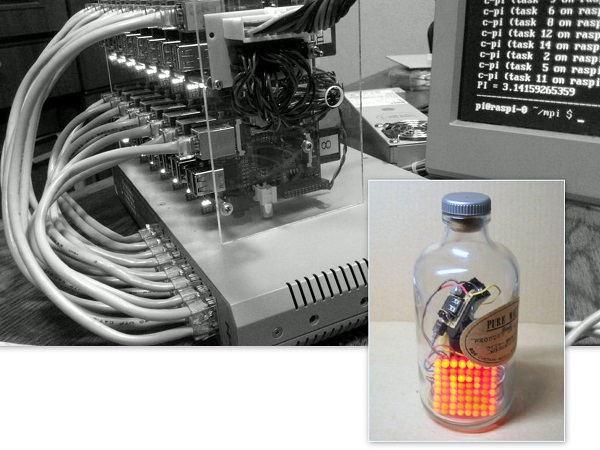

作ったのは久川真吾さん(以下、久川さん)、久川まり子さん(以下、まり子さん)。これまでもソフトウェア開発を本業としながらDIYでさまざまなものを作ってきた。二人が最初に作ったPCRマシンは、2018年6月完成の「Ninja PCR」。

Ninja PCR(2018年6月に完成)

COVID-19の影響によって目にする機会が増えたが、「PCR(Polymerase Chain Reaction)」とは、特定のDNAの一部分だけを増やして検査しやすくする遺伝子増幅技術。PCR増幅器を用いることで、微量のDNAでもDNA配列を増幅し病気の診断が可能となる。遺伝子検査に用いられる一般的な手法だ。

1987年、PCRのプロセスを自動化するマシン(Perkin Elmer Cetus社、TC1 DNAサーマルサイクラー)が初めて市販され、現在では、多くの企業からさまざまな製品が販売されている。しかし、一般的に市販されているサーマルサイクラーの価格は30万から100万円と高額だ。そこで、少しでも安く、必要な人が入手しやすくするために、バイオハッカーたちがKickstarterで資金を集め「OpenPCR」を開発した。ソフトウェアおよびハードウェアの設計などオープンソースで公開されている(ライセンスはGNU GPLv3)。

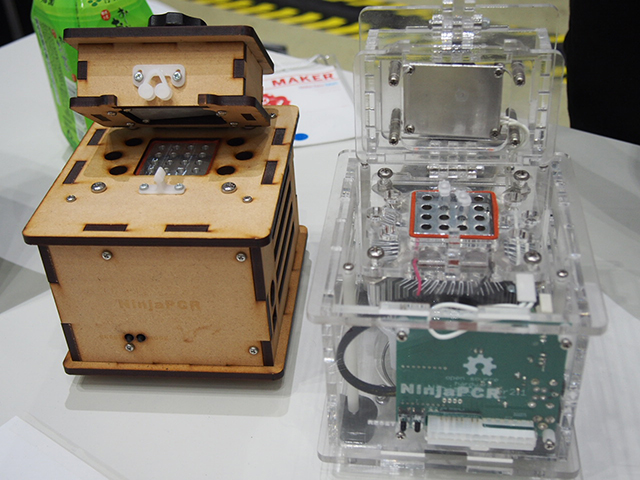

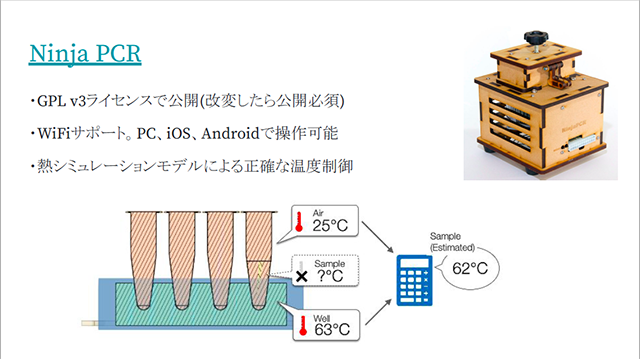

久川さんたちは、このOpenPCRをもとに原価であるおよそ3万円で製造し、Ninja PCRとして、499ドルでキットで販売している。もちろん、ハードウェアの設計図、プログラムなどは、GNU GPLv3で公開されている(https://github.com/hisashin/NinjaPCR)。

Ninja PCRの概要(スライド資料より)

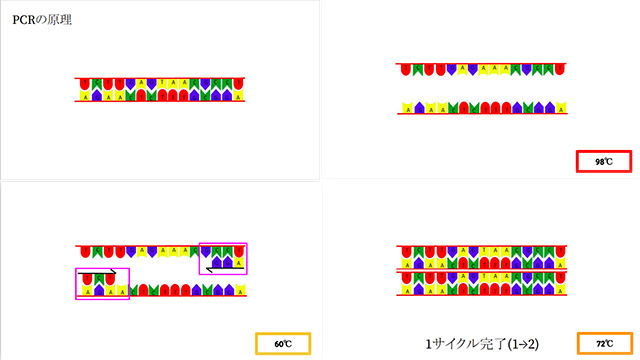

PCRの原理は、以下をサイクルとし、

① 熱することで2重らせん構造のDNAがほどける

② 温度を下げ、プライマーをDNAの特定の部分に結合させる

③ プライマーが結合したら、温度を少し上げてキープする

④ ポリメラーゼ酵素が欠けている部分を補う

1サイクルごとにターゲットDNAが2倍、4倍……と指数関数的に増えていくという仕組みだ。温度は3段階、そのためPCR装置自体は非常にシンプルで、ヒーターやクーラー(あるいはペルチェ素子)を使ってチューブ内の温度を変化させる。

PCRの原理(スライド資料より)

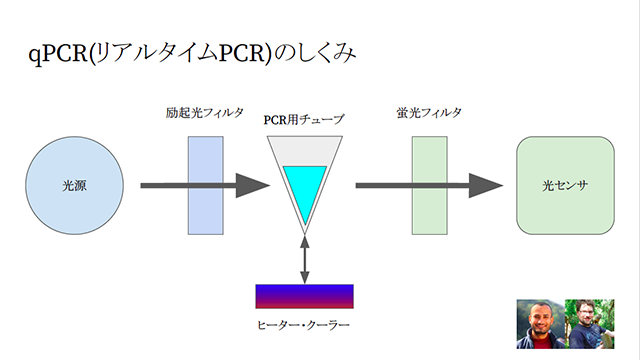

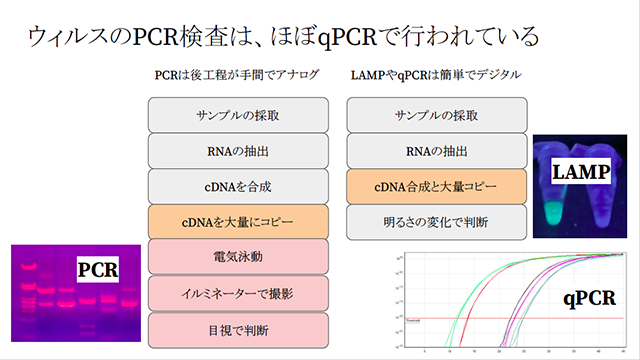

しかし、PCRでは、増幅させたDNAを電気泳動法で検出するなどの後工程が多く、結果が出るまでに時間がかかる。そのため、現在、ウイルス検査にはリアルタイムPCR(qPCR)が用いられる。qPCRは、PCR法によるDNAの増幅工程において、ターゲットのDNAの増幅をあらかじめ蛍光色素を添加した反応液を用いてリアルタイムでモニタリングする手法で、後工程は不要。すぐに結果が得られる。

qPCRのしくみ(スライド資料より)

PCR、qPCR、LAMPの比較。LAMPについては後述(スライド資料より)

ただ、qPCRマシンは200万から2,000万とかなり高額である。COVID-19がアフリカやインドネシアなど発展途上国に広がっている今、高価な機器ではなかなか導入できないだろう。何かできることはないかと、久川さんたちはqPCRマシンの開発に着手する。qPCRの原理やオープンソースのChai qPCRを調べてみると、比較的、オーソドックスな方法で実装されていることがわかった。温度制御はNinja PCRの開発で習得していたし、「蛍光物質の変化を捉える」という光学的な処理については、すでに確立しているノウハウを使えばできるのではないかと考えたのだ。

qPCRのプロトタイプ。フィルタとセンサのテスト。反応液としてバスクリンを使っている。バスクリンの蛍光物質とCOVID-19の検査で使用される蛍光物質の波長が完全に一致する(スライド資料より)

とはいえ、二人の本業はソフトウェア開発で光学やバイオの専門家ではない。また、最終段階で専門機関での検出テストが必要といったプロダクトの性質上、早い段階から「qPCRを作っていること」を外に発信した。これまで二人のものづくりは完成後に公開するという形がほとんどだったが、アプローチを変えたのだ。

そうして「BioClub Tokyo」でキックオフイベントを開いたり、ブログで取り上げられたりするうち、協力してくれるメンバーが集まっていった。世界各地のハッカー、生物学者、光学の研究者、認証機関やバイオハッカースペース、企業など、数多くの協力を得て開発を進めている。たとえば、MDFの筐体は秋葉原のハッカー仲間である白川徹さんがレーザーカッターでカットしてくれたもの。バイオに関しては、慶應義塾大学 特任助教のガリポン・ジョゼフィーヌさんがサポートしてくれている。

Ninja qPCRの開発に世界各地のメンバーが協力。パーツの製造、ソースコードのレビュー、動作検証、あるいは寄付など、その形はさまざま(スライド資料より)

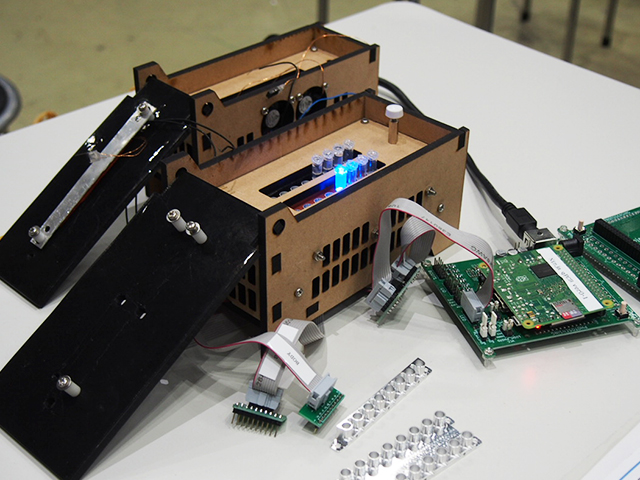

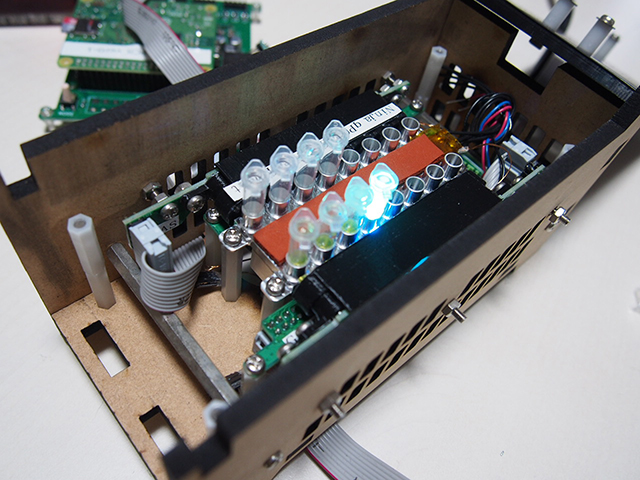

Ninja qPCRの構造

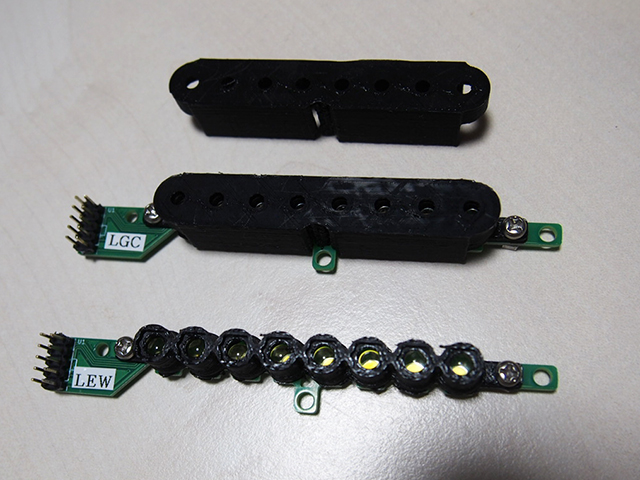

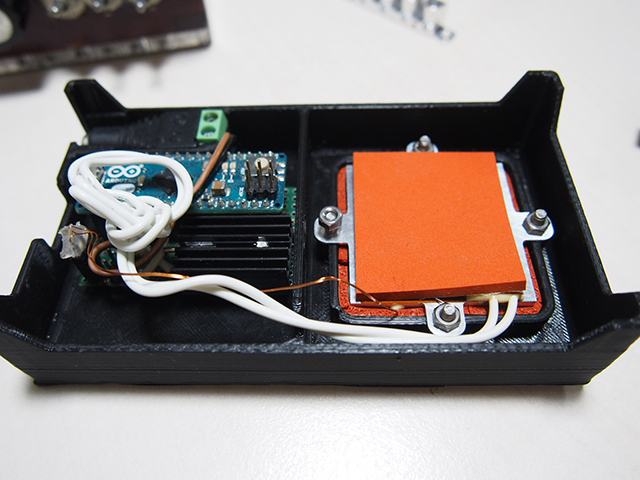

Ninja PCRは非常にシンプルで、反応液を入れるチューブ(1×8の2列)、LEDユニット、フィルター、フォトダイオード、そしてチューブの温度変化のためのヒーターとCPUクーラーという構成だ。フィルターは不要な色を取り込まないようにするため。反応液の温度により変化する蛍光の波長をフォトダイオードで監視する。検出するものによって色は異なるが、ここでは青い光を入れると波長が異なる黄緑色の光が出る。これが、ターゲットのDNAが「増えている」という印(しるし)になる。

Ninja PCRの内部

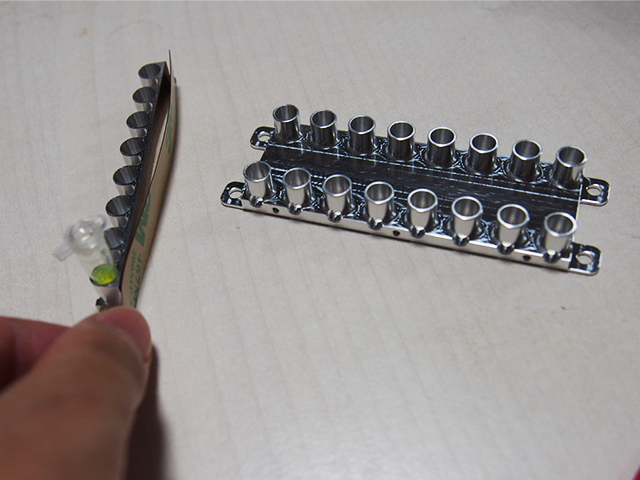

チューブの試作。形状は非常によく使われていることから、9ミリ間隔で1×8。左:チューブ(1×8の1列)、右:チューブ(1×8の2列)。チューブはミスミが無償で製造提供してくれたもの

LEDユニットの試作。中にLEDを入れ、穴が空いたフタから光を照らすようになっている。底部にはフォトダイオードが入る

フィルターは中国のメンバーの協力で製造したもの。テープで貼れるようになっている

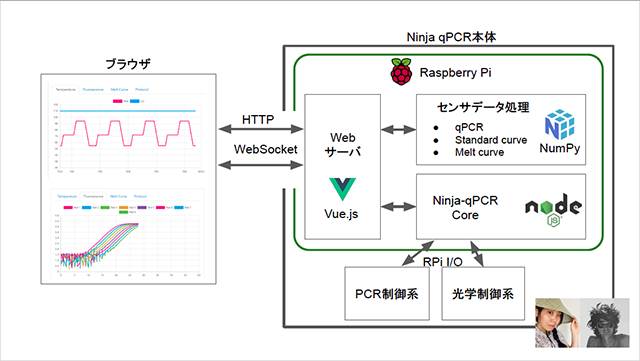

ソフトウェア部分の開発はまり子さんが担当し、自前で書いたプログラムをRaspberry Piで動かしている。Ninja PCRのときにOpenPCRのプログラムをフォークしたことで温度制御を学び、その経験が活きたという。

Ninja qPCRの通信の仕組み。Raspberry Pi上で立ち上げたウェブサーバでNode、NumPy、Vueが動いている(スライド資料より)

一瞬で全体に熱がいきわたり、冷めやすいというアルミニウムの特性上、ムラはあまり発生しない。とはいえ、温度管理はシビアなところがあり、最後のステップでゆっくり上げていくなどの処理が必要な場合があるという。チューブ底面に設けた3つの穴はサーミスター(温度センサー)を挿し、定期的に温度を計測し管理している。

自分たちで機能テストを行うほか、ネパールでも同じパーツで組み立てたモデルで実験できるように送っている。このモデルでCOVID-19の検出テストまで持っていく予定だという。検出テストは、ガリポンさんらが準備を進めている(新型コロナウィルスの遺伝子のうち、固有の131文字を含む部分を人工合成して、それを検出できるかどうかのテストで、実際のウィルスを使用するものではない)。

久川さんたちはまた、Ninja qPCRと並行して、Ninja LAMPを開発している。「LAMP」は、栄研化学が独自に開発した遺伝子増幅法で、酵素を使って一定温度で鎖置換反応を起こすというもの。酵素が働く温度にする必要があるが、温度変化はいらないため、仕組みがシンプルで、5月に作り始めてわずか1週間で完成した。原価は5,000円ほど。ただ、酵素キットが入手できる国が限られている。

Ninja LAMP

Ninja LAMPの内部

Ninja LAMPは、インドネシアの友人・アクバルさんが教えてくれた論文をきっかけに作り始めた。アクバルさんはNinja LAMPのコア部品に独自にステータスLEDを追加したものを、インドネシア本国で量産する計画しているという。

今、オープンソースで作ることの意味

OpenPCRやChai qPCRのように、高額なPCRマシンをオープンソースで、できるだけ安価に作る動きはこれまでもあったが、久川さんは原価を徹底的に抑えるアプローチを取った。ソースはオープン、ヒーターとファンを使うことで消費電力を抑え、プログラムで温度制御の精度を上げている。

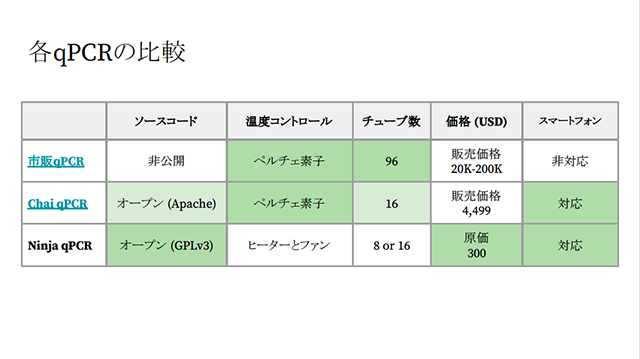

市販のqPCR、Chai qPCR、Ninja qPCRの比較(スライド資料より)

コロナ禍の今、PCRマシンは世界中で需要がある。開発プロセスを公開し、発信したことで多くの問い合わせを受けているという。原価を抑え、拡張しやすい作りであればなおのことだが、オープンソースライセンスであることで、各地で生産できることは大きいだろう。実際、Ninja LAMPはインドネシアに在住するメンバーを中心に大量生産をする計画だ。久川さんは、インドネシアのような島嶼地域にこそこうした原価を抑えたPCRマシンが普及して欲しいという。島の1つ1つに大きな医療施設を整えるのは現実的に難しく、しかし感染がいったん広まってしまえば、感染者は指数関数的に増加していく。たとえ医療診断に使えないとしても第一段階のふるい落としはできる。

今後、Ninja qPCRの量産モデルを進め、アメリカのFDAライセンスの取得を目指す。そうした「診断に使用できる医療機器」を世に出すことで、検体採取の医療資格を新設するなど行政制度の整備を促したいという。

こうして二人の話を聞いていると、ソースコードをオープンにし、基板の設計やハードウェアのモデルをオープンソースにして開発するという意味が、以前とは大きく違ってきているように感じる。これまで、一部はオープンにしたとしても、商品として販売できる仕組みを確保することが一般的だったが、今は、それ以外の部分で収益を上げるモデルが成り立つ可能性がある。たとえば、久川さんには試薬を販売する考えもある。ピペットといった専門器具を使わなくても扱えて、室温で保存できたり、手軽に送付できるPCR用の試薬を開発できないか。もちろん、オープンソースで、だ。ハードを作って売るだけではない、新たなビジネスが生まれてきそうだ。

それに、開発プロセスから情報を発信することで、あっという間にハードの製造やソフトの開発を手助けしてくれる仲間も集まっている。これも、インターネットで世界中の人と人がつながっている今、起きていることだ。