本記事は、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)に寄稿していただきました。

Impossible Beams / Norbert JungFollow

https://www.flickr.com/photos/norbert_jung/14373890867/

この連載でもたびたび引用してきた『スペキュラティヴ・デザイン(原題は Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming、2013年出版)』だが、この著者のアンソニー・ダンとフィオナ・レイビーの二人は、この本の出版後の2016年、2005年から10年間在籍したRCAのデザインインタラクション学科からニューヨークのニュースクール大学に移り、現在はそこで「Designed Realities Studio(デザインされた現実スタジオ)」[1]のディレクターを共同で努めている。

「デザインされた現実」とは、これまで述べてきた、現実に対する存在論的な認識、つまりこの社会や私たち自身が、どのようにデザインされているかを考えることである。現実こそがデザインされているとすれば、逆にそこから人間や社会と現実の関係をつくり直すことも可能になる。スタジオは、ウェブページでこのように説明されている。

The studio is a place for interdisciplinary imagining that combines design with social thought and the liberal arts to synthesize ideas from political science, anthropology, literature, and philosophy into different ways of seeing the world, made tangible through design. It draws on historical and contemporary research into utopias, dystopias and heterotopias; what ifs and as ifs; hypotheses, thought experiments and reductio ad absurdum; counterfactuals and uchronia, to stimulate new thought and further imagining about the kind of world(s) people wish to live in rather than prescribing any one vision for how things will, or should be.

(このスタジオは、デザインを社会思想やリベラルアーツと融合し、政治学、人類学、文学、哲学からのアイデアを、デザインによって具体化されたさまざまな世界の見方に統合する、学際的な想像の場です。ユートピア、ディストピア、ヘテロトピア、what ifs(もし~だったらどうなるか)やas ifs(あたかも~かのように)、仮説、思考実験、背理法(命題を否定すると矛盾が生じることで、それを証明する方法)、さらに反事実的条件文(事実と異なる仮定)やユークロニア(どこにもない時間)に関する、歴史的および現代的な研究をもとにしています。ものごとがどうなるか、どうあるべきかという一つのビジョンを規定するのではなく、人々がどのような世界に住みたいかということに関する、新たな思考とさらなる想像を刺激しようとするものです。)

このスタジオを立ち上げるにあたって、ダン&レイビーは18年に『Design for the Unreal World(非現実の世界のためのデザイン)』というテキストを書いている。このタイトルは、デザイン思想家のヴィクター・パパネックが1971年に出した『Design for the Real World(日本語タイトルは「生きのびるためのデザイン」)』を意識したものである。「人はだれでもデザイナーである」という一文からはじまるパパネックの本は、資源の有限性や地球環境問題という現実世界の問題に取り組むためには、デザインの定義そのものを変えなければならないことを、強く主張した(その生態学的視点と社会的責任に対する挑戦は、前回紹介したトニー・フライによって受け継がれた)。しかしダン&レイビーは、パパネックの「現実世界(Real World)」に対して、こう問いかける。

The phrase ‘real world’ is something most designers (and academics) will be familiar with—as a rallying cry, as a critique, as a justification. But what is this real world, and where is it? More importantly, this suggests there is also a ‘not real world’: where does this not exist? And who decides what is real and what is not (what can and what cannot not exist)?

(「現実世界」という言葉は、ほとんどのデザイナー(そして学者)にとって馴染みのあるものです。それは掛け声であり、批判であり、正当化でもあります。しかし、この現実世界とは一体何で、どこにあるのでしょうか? さらに重要なことは、「現実ではない世界」も存在するということです。これはどこに存在しないのでしょうか? そして、何が現実で何が現実でないのか(何が存在できて何が存在できないのか)は誰が決めるのでしょうか?)

現実というものは、何かすでに存在している前提ではなく、人間がつくり出したもの、デザインしたものである。日常的な意味での現実とは、存在するものという意味ではなく、(マジョリティーにとって)「都合の良いもの」あるいは「望ましいもの」という意味である。だとすれば、非現実とは「都合が悪く」「望ましくないもの」であり、実際、それはすでに存在している(にもかかわらず隠したい)ものの場合もある。

そこでダン&レイビーは、「マイノングのジャングル」に着目する。マイノングは「非存在物(nonexistent object)」の存在論(ontology)に関する思想を探求したオーストリアの哲学者である。マイノングは(ほぼ)あらゆるものを以下のように分類した。

・現存する実体(例:テーブルと椅子)

・存在しない実体(例:数字やアイデア)

・架空の実体(例:シャーロック・ホームズ、フランス国王、ユニコーン)

・不可能なもの(例:丸い四角)

・考えられないもの(例:考えられないという属性を持つもの)

実際、哲学における「ものの理論(theory of objects)」はジャングルのように、かなり混乱している。だから、マイノングのように、あらゆる種類のものが許され、歓迎される概念的な世界は「マイノングのジャングル」と呼ばれている[1]。そして、ダン&レイビーはこの「もののジャングル」をベースに、「非現実」のデザインを考えようとした。

デザイナーや学者が、今日の「現実」世界のために何かをする、ということは、現実という、少数の特権者のための制約の中で仕事をするという、現実的なアプローチである。この現実を少しだけでも拡げて、夢や理想のための非現実な場所をつくりだす、つまりデザインすることができないか。ダン&レイビーはそう考えた。それは、(マジョリティーや特権者にとっての)「現実を考える」ことに対する批判理論でもある。パパネックの本から50年を経て、地球環境問題や差別や格差の問題を乗り越えて「生きのびるため」には、現実ではなく、むしろ「非現実の世界」をデザインする必要がでてきたのだ。

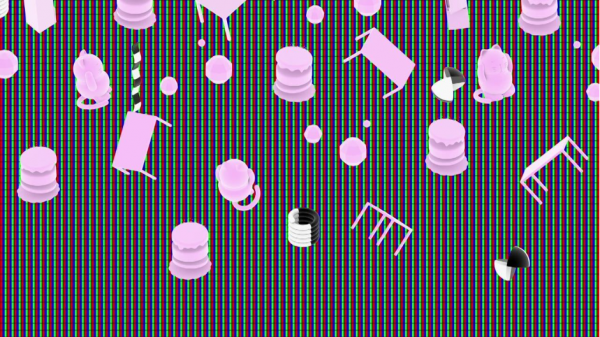

https://vimeo.com/133160620

MAK Design Salon 4: Meinong’s Taxonomy of Objects

ダン&レイビーが、マイノングのジャングルを説明するために制作したビデオ。Carneades.orgのこの教材ビデオが元になっている。

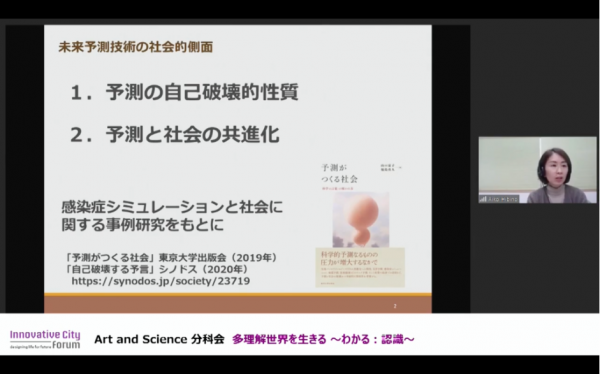

COVID-19によって、毎日のように発表される、感染の将来予測は、今やもっとも身近な「非現実」の例といえるだろう。昨年11月、オンラインで開催されたICF2020(Innovative City Forum 2020)で、モデレータを担当したArt and Science 分科会の2日目「多理解世界を生きる ~わかる:認識~」に、日比野愛子さんという科学技術社会学の研究者に登壇していただいた。というのも、日比野さんの書かれた「自己破壊する予言――感染症数理モデルの行方」というテキストが、先ほどの今日の現実という問題を考える際に、とても示唆的だったからだ。

この講演のベースにあるのは、アメリカの社会学者ロバート・キング・マートンによる、予言の本質(nature)に関する研究である。マートンは予言には「自己成就的(self-fulfiling)」な社会現象を引き起こすものと「自己破壊的(self-destroying)」なものの二つがあるとした[2]。「自己成就的」な予言とは、いわば「瓢箪から駒」を引き起こすようなものである。つまり最初の誤った状況の設定が、人々に新しい行動を呼び起こし、その行動が当初は誤っていた考えを現実にしてしまう。マートンは、銀行の不払いの(間違った)噂が、大量の預金の引き落としを起こし、その結果(本当は大丈夫だった)銀行が倒産してしまう例などをあげている。これはまさに、今日のフェイクニュースが生み出す陰謀論や炎上のメカニズムであり、今日の政治家やマーケティングで良く用いられる手法のひとつにもなっている。マートンも差別やヘイトを、この自己破壊的な予言の例として取り上げていて、それらはフェイクニュースによる「差別や偏見の自己成就」ということができる。

もうひとつの「自己破壊的」な予言とは、「自己成就的」なものとは対をなすもので、(実際には正しかった)予言が、予言が行われることで人々の行動を変化させてしまい、その結果、予言の正しさが示されなかったばかりか、間違ったものとなってしまうものである。これは予言の自死といってもいいだろう。日比野さんがテキストや講演で語ったのは、今日盛んに行われている未来予測というものを、それを一種の予言と捉えた時に、それが「社会の中でどのような振る舞いを果たすのかを考えよう」という問いかけである。

日比野さんは、こうした問題を考えるひとつの事例として、COVID-19における感染者の予測をあげる。例えば、現京都大学の西浦教授による「人と人の接触を8割減らさないと、日本で約42万人が新型コロナウイルスで死亡する」という予測は、意図的に発せられた自己破壊的予言である。人々や社会に対して「もし何も対策を講じなかったらこのような悲劇的な状況になる」という予測を提示することで、人々の意識を変化させ、予防的措置や行動をとることで、実際には予測を外させることを目的としている。この予測に対して、「外れたから西浦教授は嘘つきだ」という人は、自己破壊的予言の本来の役割に気づいていない。予測を外させるために何らかのコストがかかる限り、こうした予測に対する理不尽な社会的批判は常に発生するが、「おおかみ少年」の嘘と自己破壊的予言は異なる。予言によって、人々の行動が変化したり、予測したことが起こらないためのコストをかけたことで、悲劇的な予測を回避できたのであれば、それは理不尽どころか、社会にとって必要不可欠なものである。おおかみ少年の寓話でも、少年の嘘に対して、銃を持って退治しようとするのではなく、強力な柵を作って狼が来ても羊を食べられないようにしておけば、もう狼が突然やって来たとしても、羊は狼から守られ、少年の嘘は予言になる。予言とは、社会を変化させるためのものであり、それが当たるか当たらないかは、ほとんど問題にはならない。

重要なのは、こうした予測や予言は、いつの時代にも複数ある、ということである。逆にいえば、何も予測しなくても、未来は勝手にやってくるにもかかわらず、私たちは皆、個人レベルでも、組織レベルでも、社会レベルでも予測によって複数の将来シナリオを描き、そのシナリオと自身の行動を比較しながら生活している。現実は常に、重層性や複数性、並列性や潜在性を孕んでいる。そうした状況の中では、自ら予測を覆していく「自己破壊的」な予言でだけでなく、人々や社会を不自然な方向に誘導していく「自己成就的」な予言があることも、忘れてはならない。

例えば、良く知られている(がCOVID-19の状況になって、めっきり聞かなくなった)レイ・カーツワイルによる「2045年にシンギュラリティ(人工知能の性能が人類の知能を超える技術的特異点)が起こる」という予言も、それが当たるか外れるかではなく、どのようにその予言が社会と相互作用するか、ということを考えると面白い。それが間違っていれば、フェイクニュースや陰謀論同様に、人々を予言によって扇情し、「2021年アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件」のような集団的行動を引き起こすかもしれない(自己成就的予言)。それが正しければ、人々がそうした人工知能の開発を今とは異なる方向に向けて、結果としてこの予言は外れることになるかもしれない(自己破壊的予言)。いずれにしても、この予言自体が正しいか間違っているかを議論するよりも、この予言が人々や社会に、どのような行動を引き起こすのか、ということが重要になる。予言や予測というのは、現在とるべき行動を決めるためのひとつの道具であり、その内容はすべて「非現実」の「虚構」であるともいうことができる。

日比野さんが講演の最後で提示した問題は、そうした予言の非現実性を考える上で、非常に興味深いものだった。それは

・アフターコロナの(日本)社会で未来予測技術はどのように位置づくだろうか

という問いに対する、以下のような3つの回答例である。

1. 新しい指標や解析手法が散発・更新され、行動に反映される多元的世界?

2. 未来予測技術が使えるはずなのに誰も信じない(予言の自己破壊がそもそも生じない)世界?

3. 「複数の未来」と「達成しえなかった可能性」がどんどん増殖・可視化される世界?

先ほどの、予測の複数性とは、1. の多元的世界であり、それが加速されていくと、3. のような混沌の世界になり、逆に予測に対する不信が高じて自暴自棄になれば、2. のようなディストピアがやってくる。人工知能の技術予測や、COVID-19の感染予測に代表される、今日のシミュレーション社会においては、こうした予想に対する個人や社会の関わり方が、さまざまなレベルで試されている。

こうした観点から、ダン&レイビーの「非現実の世界のためのデザイン」をもう一ど考えてみたい。スペキュラティヴ・デザインにおけるプロップ(小道具)とは、いわば「ものによる予言」である。だから、そうしたデザインには、「自己成就的」なものと「自己破壊的」なものの両方がある。人々が現在想像していないものを示すことで、それがやがて現実のものになるのが自己成就的なデザインで、これは伝統的な意味でのイノベーションということができる。しかし、今日のビッグテックが提示するプロップのほとんどは、「自己破壊的なデザイン」というべきものではないだろうか。人間のあらゆるデータを計測し管理するパーソナルデバイスにせよ、何もしなくても移動できる自動運転によるモビリティーにせよ、人間の知能を超える人工知能にせよ、さらには人間の意識のアップロードにせよ、それらは決して実現しない予測だからこそ、思考実験のひとつとして議論すると面白い。しかし、もし本当にそれらが社会的に達成されたとすれば、そんな世界は単なる技術的ディストピアでしかない(ように思える)。技術的可能性(技術予測)と、その社会的普及は、関連はしていても本質的に異なる。

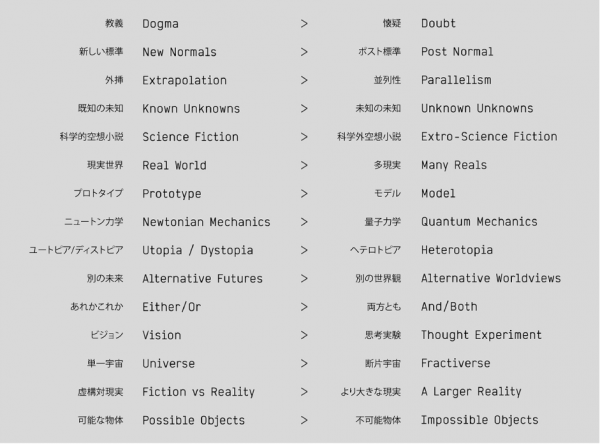

ダン&レイビーの「デザインされた現実スタジオ」のトップページには、以下の表が掲載されている(日本語は久保田が追加)。

デザインによる非現実(進行中)

哲学者カンタン・メイヤスーの「Extro-Science Fiction」、社会学者ジョン・ローの「Reals, Fractiverse」、作家アーシュラ・K・ル=グウィンの「Larger Reality」、数学者ジァーディン・サーダーの「Post Normal Times」を参照しながら、この表には、現実のデザインから非現実のデザインへの移行を示唆するキーワード群が、対比的に掲げられている。

ものづくり、というときの「もの」とは一体何だろうか。狭い意味で考えれば、それは物理的に存在する物質や物体のことである。物理的に存在するモノとは、その存在を客観的に記述することが可能であり、大きさや質量、色といった属性を、定量的に測定したり、仕様を記述することができるものである。しかし、予測や予言はそうした意味では存在しないし、もちろんモノでもない。感染予測は存在するか? 技術予測は存在するか? フェイクニュースは存在するか? 陰謀論は存在するか?嘘は存在するか? 虚構は存在するか?

予測や予言は、リセット可能な想像=虚構の場である。そこは、どこにもない場としてのユートピアでも、現実を肯定するディストピアでもなく、「what ifs」や「as ifs」を提示する、そしてデザインされた「いま・ここ」にある現実に異議を唱える、ミシェル・フーコーの「ヘテロトピア(異在郷)」[3]のような場である。そんな逸脱し、反転し、流動するヘテロトピアは、通常は相容れない異質な空間が並置される反場所(カウンターサイト)であるだけでなく、複数の時間が同時に流れるヘテロクロニー(異時間)の場でもある。

社会と現実の関係をつくり直すためには、現実と不可能の中間に位置するヘテロトピアやヘテロクロニーを、すでにある社会の中から発見するだけでなく、新たにつくり出して発表し、現実という概念そのものを変化させ、拡張していく必要がある。私たちのデザインされた現実世界は、決して唯一のものではなく、無数の可能世界に囲まれている。そして私たちは、幾通りものヘテロトピアをつくり、虚構をも含むデザイン的実体によって、現実をリデザインすることができる。現実と非現実の二元論を超え、「ここではなく、今でもない」逸脱のヘテロトピアと社会的虚構のものづくりは、どこの社会にも、そしていつの時代にも、重要な役割を果たしている。

[1]存在論におけるマイノングの位置付け(メタ存在論や虚構主義などとの関係)は、この2冊の本に詳しい。

・倉田 剛『現代存在論講義I—ファンダメンタルズ』新曜社(2017)

・倉田 剛『現代存在論講義II—物質的対象・種・虚構』新曜社(2017)

[2]ロバート・K・マートン『社会理論と社会構造』森東吾他訳、みすず書房(1961)

[3]ミシェル・フーコー『ユートピア的身体/ヘテロトピア』佐藤嘉幸訳、水声社(2013)