2024.10.02

「テクノロジーの自在な解釈が開かれる現場としてのMaker Faire」:Maker Faire Tokyo 2024ステージレポート #1

本記事は、小林茂さん(情報科学芸術大学院大学[IAMAS])に執筆していただきました。

Maker Faire Tokyo 2024の2日目に行ったこのセッションでは、Maker Faireとはそもそも何だろうかと振り返りつつ考え、生成AIのように先端的で影響力の大きなテクノロジーが台頭する時代におけるこのイベントの意義を「技術論」の観点から考えることを試みました。以下の文章は、当日の発表原稿を再構成したものです。

Maker Faireが開催されるきっかけとなった雑誌「Make:」は、2005年2月の創刊号から2011年12月の第28号まで、メインタイトル「Make:」に続けてサブタイトル「technology on your time」(あなたの時間で楽しむテクノロジー)を冠していました。「Make:」誌を創刊したDale Doughertyは、この雑誌の読者たちを指す言葉として「メイカー」を使い始めます。

DoughertyとAriane Conradは、2016年の著書『私たちはみなメイカーだ』において、メイカーという概念を次のように説明しています。

メイカーとは誰か、というより、何者なのか?メイカーとは、私たちの周りの世界をプロデュースし、創造し、建設し、形作る人たちのことだ。メイカーとは、「テクノロジー」という言葉を、できるかぎり開放的に解釈、自分で学び利用できる技能全般のことと理解して、冒険と実験への招待状だと考えている人のことだ。かつて、ホビイスト、ティンカラー、アーティスト、発明家、エンジニア、クラフト作家などと呼ばれていた人たちは、みなメイカーだ。

〔Dougherty、Conrad『私たちはみなメイカーだ』22頁〕

Doughertyらは、インターネットを基盤として展開する小規模な製造やコミュニティまで含めた、かなり広範囲における自律分散的なメイカーの活動を「メイカームーブメント」と総称します。そうしたメイカームーブメントの祭典が「Maker Faire」です。Doughertyらによれば、Maker Faireとは「それまで分野が違っていたり、呼び名が変わっていたりして交わることのなかったグループの人たちを引き合わせ」る場所で、そこに「それぞれのプロジェクトを持ち寄る」メイカーたちに「新しいつながりの機会を提供し」、参加者たちは「自分の社会や未来に対して前向きになれる」のです。

Maker Faireでは、エレクトロニクス、ロボティクス、クラフト、アート、デザイン、電子楽器、モビリティなど、通常は交差しない多様な分野における作品群とその制作者たちが一堂に会します。さらに、そこを訪れた来場者たちと出展者たちの対話を通じて、つくることの楽しさが次々と伝播していきます。

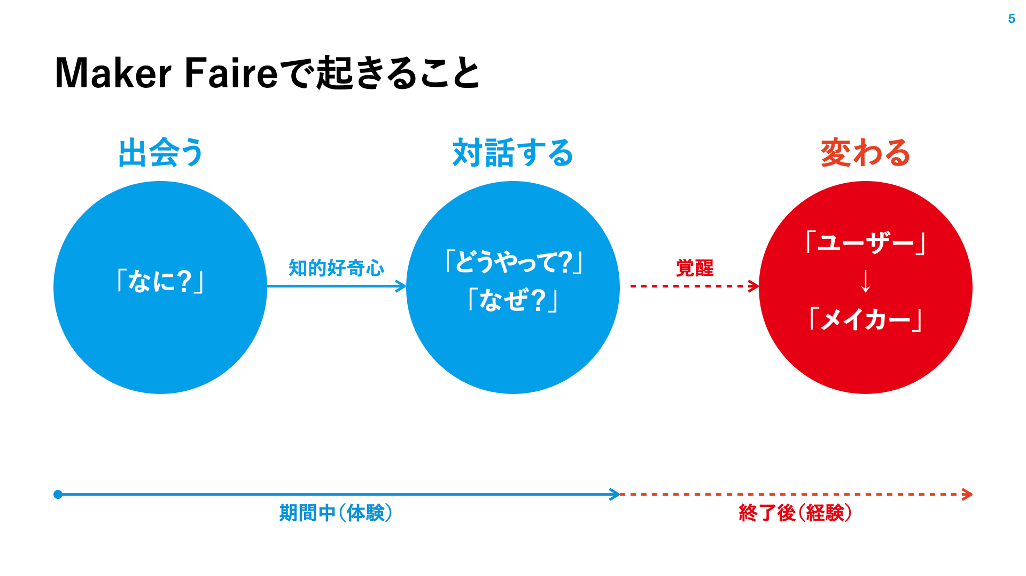

Maker Faireで起きることをモデル的に表したのが次の図です。まず、Maker Faireに来場した人々は、出展者たちが展示している作品に出会います。「これはなんだろう?」という知的好奇心が心の中に芽生えると、自然に「どうやってつくっているんだろう?」とか「なぜつくったんだろう?」といった問いが生まれ、来場者と出展者の間で対話が始まります。対話を通じて自分で作品を制作し展示することの楽しさが伝播すると、来場者の中で眠りについていたメイカーとしての精神が覚醒し、来場者だった人の中で利用者=ユーザーから作り手=メイカーへと変容する人が出てきます。こうしたことが次々と起きる現場がMaker Faireなのです。

2006年4月にアメリカ西海岸で最初のMaker Faireが開催されたあと、Maker Faireとメイカームーブメントは世界中へ拡がっていきました。日本でも、フラッグシップの「Maker Faire」、地域のコミュニティが主催する「Mini Maker Faire」、小規模分散型の「Micro Maker Faire」が開催されていきます。特に今年は、刈谷(3月)、京都(5月)、浜松(7月)、東京(9月)、大垣(11月)と合計5回も開催され、メイカームーブメントとMaker Faireがすっかり定着したことを実感できます。

これより、テクノロジーは自在に解釈できる身近な技能だと捉え楽しむ人々による多様な活動を、〈民主化〉〈枯れた技術の水平思考〉〈再発明〉〈交差の促し〉の4つをキーワードにみていきたいと思います。

第1の〈民主化〉とは、特定の組織や専門家だけがアクセスできるとされていたテクノロジーは、実は身近なものであると解釈することです。〈民主化〉の好例として、Maker Faire Tokyo 2022に八代さんが出展した《自宅でMRIを自作する》があります(関連記事)。MRIによる診断装置は、医療用計測機器の中でも非常に高価なものとして知られており、強力な磁場を発することから病院内でも特別な環境で用いるのが常識となっています。しかしながら八代さんは、こうした固定化された解釈に囚われずに自分で作ってみたいと思い、勉強、計算、制作で9年間をかけて実現したといいます。これ以外にも、粒子加速器(関連記事)、PCR、宇宙エレベーターなど、一般的には限られた人々しかアクセスできないだろうと見做されているさまざまなテクノロジーにDIYで取り組んだ人工物が作品として出展されています。

こうして紹介すると、技術的に高度な作品群ばかりが集まるイベントの様に思えてしまうかもしれませんが、Maker Faireは技術力を競い合うコンテストではありません。高度な技術を持ち、繰り返し出展している常連のメイカーもいれば、初めて出展するメイカーもいます。一方には市販のプロダクトに匹敵するような完成度の作品があり、他方にはまだ始めたばかりで未完成な作品や、展示中に壊れてしまうような作品も多々あるのです。Maker Faireの会場を巡って多くのメイカーと話す中で繰り返し聞かれるのは「お客さんが暖かい」という言葉です。この言葉に表れているように、作ったものを見せ合うという目的だけを共有する、多様な人々による自律分散的な活動が可視化されるのがMaker Faireの面白さの1つなのです。さらに、〈民主化〉という観点では、技術的に高度なものを目指すのとは真逆で「技術力の低い人」を対象とする取り組みも重要です。オルタナ系情報サイト「デイリーポータルZ」による「技術力の低い人限定ロボコン(通称:ヘボコン)」はみなさんもよくご存じのことでしょう。

第2に挙げた〈枯れた技術の水平思考〉という言葉は、横井軍平さんによるものです。横井さんは、トランプや花札を製造するいち地方企業が世界の任天堂として知られていく過程において大きく貢献した方で、1980年発売の携帯ゲーム機シリーズ「ゲーム&ウオッチ」は、シリーズ累計で5千万個以上も販売されたといわれています。この製品において横井さんは、「枯れた技術」となっていた電卓用の液晶を水平に思考することにより、手軽に購入できる価格で携帯ゲーム機を販売することができたと説明しています。

〈枯れた技術〉と呼べるものは次々と登場しています。Arduino(2005年)、Raspberry Pi(2012年)、micro:bit(2015年)、M5Stack(2018年)など毎年のようにさまざまなエレクトロニクスのツールキットが登場します。エレクトロニクス以外でも、Googleの機械学習フレームワークTensorFlow(2015)など、ソフトウェアも次々と利用可能になっていきます。こうした「枯れた技術」をよく理解し、自在に解釈して水平思考することによって、自分がつくりたいと思ったものを具現化することが可能になっています。例えば、きゅうり農家の小池誠さんがMaker Faire Tokyo 2018に出展した《ディープラーニング農業》は、Raspberry Pi、Arduino Micro、TensorFlow、OpenCVなどで構成されていました(関連記事)。

第3に挙げた〈再発明〉は、既に誰かがつくった物を再度制作することです。再発明という言葉は自然科学における研究では否定的な意味合いを伴います。しかしながら、オリジナルとなるテクノロジーが既に失われている場合、再発明はテクノロジーを継承することにつながります。例えばMaker Faire Tokyo 2020には、山宮隆さんの《Dr. Nim 2020》(1960年代にアメリカのE.S.R.社が発売していた知育玩具「Dr. Nim」を翻案して〈再発明〉)、@yuna_digickさんの《手作りニキシー管のつくりかた》(1980年代に国内すべての工場が製造を終了したニキシー管の製造技術を、現代の製造技術により〈再発明〉)などが展示されました。

くわえてMaker Faireでは、通常であれば異なるカテゴリーに分類される作品群が同じ会場に配置されるため、「たまたま隣同士だった」「別の作品を見に行く途中でたまたま通りがかった」など、さまざまな出会いの機会があります。さらに、普段は出会わない人々が出会う機会をつくろうとするメイカーもいます。例えば、手芸や工作と電子工作が交差する領域を開拓するDIYグループ「乙女電芸部」が2022年に開催した「光るマイクロバッグをつくろう! ワークショップ」のようなワークショップが開催されることにより、手芸や工作への興味、電子工作への興味、それぞれの興味で参加した人々が別の分野の面白さを知ることができます(関連記事)。分野ごとに閉じて活動している限り、分野の外に自分たちとつながりうる活動をしている人々がいても視野には入りません。しかしながら、いっけん重ならないような分野同士が交差しうると実感すると、様々な交差の可能性が視野に飛び込んでくるようになるのです。

これまでみてきたように、Maker Faireでは、古今東西のテクノロジーを自在に解釈して作品を制作する作り手=メイカーたちが集い、作品を前に出展者と来場者が対話することでテクノロジーの解釈が開かれ楽しさと共に伝播していくということが起きていました。Maker Faireに参加し、多様な出展者や来場者に出会うことは、テクノロジーについて普段とはまったく異なる角度から捉える機会にもなるのです。これより、Maker Faireの社会的意義について、技術論の観点から考えていきたいと思います。

一般的に、技術とは目的のための中立的手段である、と考えられています。例えば、包丁で人を刺した人がいたとき、包丁メーカーが咎められることはまずないでしょう。包丁とは、本来は料理を目的としてつくられた単なる道具であり、どう使うかはそれを使う人に委ねられているからです。これは、「道具説」と呼ばれる考え方です。

道具説とは異なる考え方を提示した論者として、テクノロジーの問題を論じるにあたり必ずと言っていいほど参照されるのが、20世紀を代表する哲学者の一人とされるMartin Heideggerです。Heideggerは技術を中心的な題材として論じており、中でも1953年の講演「技術への問い」はよく知られています。この講演でHeideggerは次のように議論を展開します。技術とは単なる手段ではなく、手仕事や芸術におけるポイエーシス(こちらへと前にもたらして生み出すこと)がそうであるように〈顕現〉させるあり方の1つです。テクノロジーもまた〈顕現〉させることの一種ですが、自然や人間を資源としてかり立てる性格を持っており、単なる人間の行いなどではありません。例えば、水力発電所→ライン川の流れ→水圧→タービン→電流→送電網のように、次々とかり立てられていきます。また、人間も例外ではなく、「人材」という言い方に表れているように、資源としてかり立てられているのです。このように述べた上でHeideggerは、「人間を取り集めては、おのずと〈顕現〉するものを徴用物質として徴用して立てるようにさせる、挑発する要求がテクノロジーの本質である」と指摘し、「総かり立て体制」と名付けます。

Heideggerがテクノロジーの本質だと指摘した総かり立て体制は、気候変動や人新世といった言葉で人間とテクノロジーをめぐる問題を論じる際に頻繁に参照されます。実際に、AIだけを考えてみても、地下水、レアメタルやレアアース、低所得国の人々の労働力、全ての人々の行動データが資源として対象化されかり立てられています。Heideggerの見方に対する反論(例:Don Ihdeらのポスト現象学における「経験的展開」)やオルタナティブなアイデア(例:Yuk Huiの「宇宙技芸」と「技術多様性」)も提示されていますが、それぞれに限界があります。

ところで、テクノロジーの本質は総かり立て体制だとするこの見方に対して、Maker Faireをよく知る人々は大きな違和感を感じるのではないでしょうか。Maker Faireで実際に起きていることを説明できる技術論を考えるには、生命のもっと根源的なレベルにおける議論が要請されるのです。

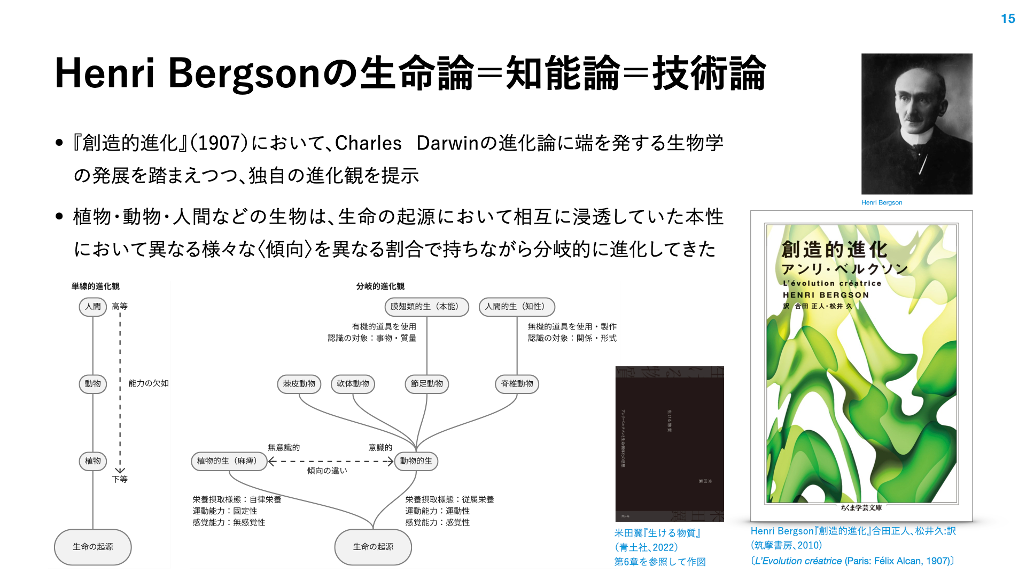

そこで着目してみたいのが、哲学者Henri Bergsonです。Bergsonは1907年の著書『創造的進化』において、Charles Darwinの進化論に端を発する生物学の発展を踏まえつつ、独自の進化観を提示します。Bergson研究者で哲学者の米田翼は、2022年の著書『生ける物質』において、Bergsonは「単線的進化観」ではなく「分岐的進化観」であると指摘しています。ここでの単線的進化観とは、生命の起源→植物→動物→人間のように、下等な生物から高等な生物へと進化してきた頂点に人間があるとする「人間を頂点とする階層的・序列的な自然観」です。これに対して分岐的進化観とは、生命の起源において相互に浸透していた、本性において異なる様々な〈傾向〉を異なる割合で持ちながら分岐的に進化してきたものだと捉える自然観です。

ハチやアリなどの膜翅類で顕在化する〈傾向〉として〈本能〉、人間で顕在化する〈傾向〉として〈知性〉を挙げ、それらの本性における差異について、Bergsonは次のようにまとめています。

完成された本能は、組織化された道具を利用し、それを組み立てさえもする能力である。完成された知性は組織化されていない道具を製作し使用する能力である。[…]本能は必然的に専門化されている。それは決まった対象に決まった道具を利用することでしかないのだから。逆に知性によって製作された道具は不完全である。[…]緊急の欲求を満足させることについては、自然の道具に劣っているが、欲求が急を要さないものになるにつれて、それに優る点が増えてくる。とりわけ、この道具はこれを製作した存在の本性に逆に作用を及ぼすのである。

〔『創造的進化』180–181頁、訳文は一部修正〕

この箇所には、Bergsonの生命論にして知能論にして技術論における特徴的な考え方が凝縮されています。まず、道具をつくり・つかうことは〈本能〉と〈知性〉に共通の能力であると位置付けています。これは、道具をつくり・つかうことを技術であるとするならば、〈本能〉という傾向の頂点にある膜翅類と〈知性〉という傾向の頂点にある人間は、いずれも技術という能力を有することになります。次に、〈知性〉によって製作された道具は、最初は不完全でありながらも柔軟性があることによりやがて大きな力を与え、さらに製作した存在者の本性に逆に作用を及ぼすとされています。これは、人間が一方的に道具をつくるのでなく、道具によってまた人間がつくられるということでもあります。

この『創造的進化』は、「Homo faber」(ホモ・ファベル、英語ではhuman-the-maker)という概念が提案されたことでもよく知られています。Bergsonは次のように述べています。

もし、われわれがあらゆる傲慢さを捨てることができるなら、そして、われわれの種を定義するのに、人間と知性の変わらぬ特徴として有史時代と先史時代が提示するものだけで我慢して、それ以外のものには決して頼らないならば、われわれはおそらく、ホモ・サピエンス(知恵のある人)とは言わず、ホモ・ファベル(工作する人)と言うだろう。つまるところ、知性本来の歩みであるように思われるものを検討すると、知性は、人工物、とりわけ道具を作るための道具を製作し、そしてその製作を無際限に変化させる能力である。〔『創造的進化』179頁〕

かつて技術論が主な対象としていたのは、蒸気機関など無機物から構成される機械でした。しかしながら、1950年代に提唱されたAIが21世紀に入って飛躍的に発展して至った大規模言語モデルのような場合、機械的なものと非機械的なものの間で単純に線引きすることはもはや困難です。さらに、いっけん非物質的なものに思えるAIが物理空間に及ぼす影響も多大になっています。こうした、先端的で影響力の大きなテクノロジーのことを考えていくと、テクノロジーの本質は総かり立て体制であるとする技術論が妥当であるかのように思えてきます。しかしながら他方で、テクノロジーを自在に解釈し作品として表現するメイカーたちの活動の祭典であるMaker Faireを現場として考えるに、やはりホモ・ファベル=メイカーとしての別の道筋が重要なのではないでしょうか。

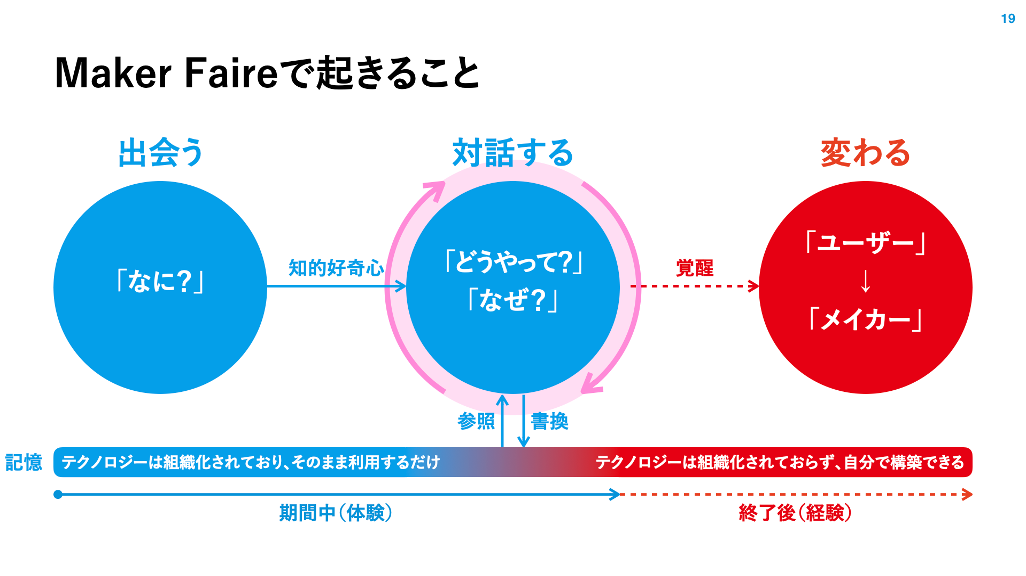

Maker Faireで起きることについて、先ほど述べた〈組織化〉に着目してもう一度みてみましょう。Maker Faireのような現場の来場者は、自分がこれまでに経験したことのない作品に出会って知的好奇心が芽生えると、出展者と対話します。そうした時の会話は、「これはなんですか?」だけでなく「どうやって作っているんですか?」にまで及ぶことがよくあります。対話を通じてどうやって作っているのかが分かったとき、それは単に特定の作品の作り方が知識として記憶されるのに留まりません。〈組織化〉されそのまま利用することしかできないと思っていたテクノロジーが、実は〈組織化〉されておらず自分で構築できるものだと捉え返せるようになると、その人がそれまでの人生で蓄えてきた記憶が書き換えられ再編成されることになります。ここでの再編成とは、その後で新たなテクノロジーに出会ったとき、実はそれは〈組織化〉されていないものなのではないかと捉え返し、そのうえでそれをどのように自分で構築できるだろうか?という想像力が働くようになるという大きな変容です。

Doughertyは、2011年1月の講演「We are makers」の冒頭部分において、次のように熱く語っています。

これから、とてもシンプルな考えを、それを信じてもらえるまで何度も何度も話すつもりです。それは、私たちはみなメイカーだということです。私は本当にそう信じているのです。私たちは生まれながらにしてメイカーなのです。私たちには、手で事物(things)を作る、事物を把握する(grasp)という能力があります。私たちは「把握する」のような言葉を、事物を理解することを考えるときにも比喩的に使います。私たちはただ生きるのではなく、作るのです。私たちは事物を創造するのです。

Bergsonは人間と〈知性〉の特徴はホモ・ファベル(human-the-maker)であると指摘しました。これは、「私たちはみなメイカーだ」と力説したDoughertyと大いに共鳴するところがあります。私たちは、あるテクノロジーを〈組織化〉されたものとして単に利用する利用者=ユーザーではありません。私たちは、既存の諸テクノロジーを〈組織化〉されていないものとして捉え返し、私たちの必要に合わせて構築し、私たちの生活に統合してゆく作り手=メイカーなのです。単線的進化観ではなく分岐的進化観によって生物の中における人間を相対化しつつ、私たち人間はメイカー=ホモ・ファベルであると自認することは、人新世と呼ばれ西洋近代の人間中心主義が繰返し反省されるこの時代における人間のあり方を考えるための鍵となるのではないでしょうか。

本セッションの基になった議論を含む資料『テクノロジーの〈解釈学〉』草稿第4版を公開中です。この記事に興味を持っていただけた方で、関連する議論まで含めてさらに詳しく知りたいという方は、第2章と第4章を中心にご覧ください。